瓦の葺き替えはいつ必要?瓦の特性・葺き替えの重要性とポイントを解説

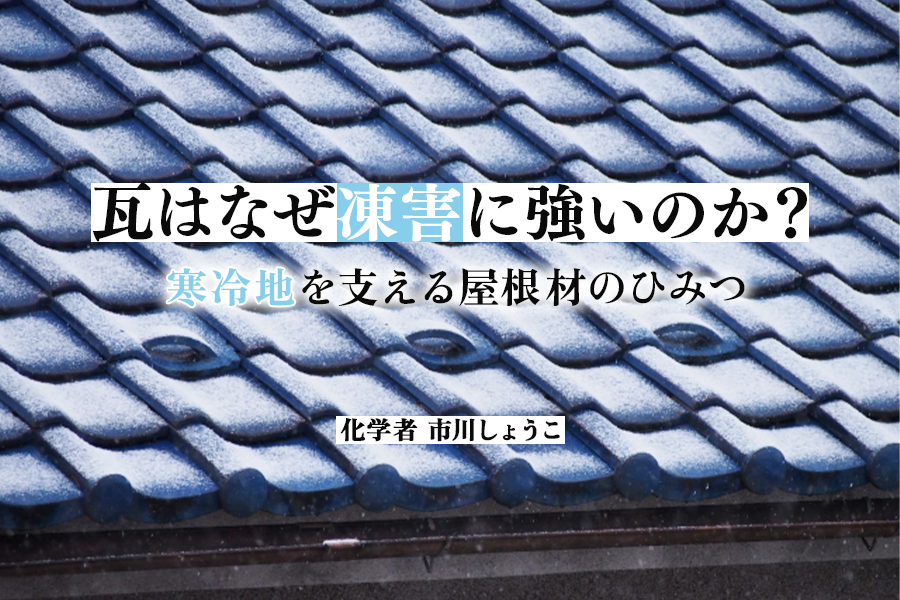

瓦は、日本の伝統的な屋根材として長い歴史を持ちながら、住まいを守る大切な要素として現代でも重宝されています。

瓦の特性の1つとして高い耐久性が挙げられます。

しかし、長い年月が経過すると、瓦に劣化や破損が生じることがあり、葺き替えが必要になることもあります。

中には、以下のように考える方もいるのではないでしょうか。

「どのタイミングで葺き替えたらいいかわからない」

「目立った割れや欠けがなければ、葺き替えしなくてもいいのでは」

本記事では、瓦の特性についてメリット・デメリットに分けて解説した上で、葺き替えの重要性とポイントまでご紹介します。

住まいの安全性を確保して、長持ちさせるためにぜひ参考にしてください。

瓦の特性をメリット・デメリットに分けて解説

最初に、瓦の特性をメリットとデメリットに分けてご紹介します。

瓦には高耐久性や色持ちの良さ、他の屋根材より重量があるなどの特性があります。

瓦の葺き替えをするには、瓦の特性を把握しておくことが大切です。

瓦の3つのメリット

瓦の主なメリットは、以下の4つです。

①耐久性が高い

②断熱性が高い

③色持ちが良い

④ライフサイクルコストが安い

それぞれ解説します。

①:耐久性が高い

1つ目は、高耐久な点です。

瓦は粘土などの不燃素材を使用して、高温で焼いて作ります。

そのため、夏の直射日光による高温に耐えることができ、冬の寒さにも強いという特性があります。

雨にも打たれ強く、瓦は環境の変化に左右されない耐久性があり寿命の長い屋根材と言えます。

②:断熱性が高い

2つ目は、断熱性が高い点です。

瓦は、素材である粘土の特性と厚みにより断熱性が高くなっています。

瓦自体の高い断熱性と、空気層の多い瓦屋根の工法により、夏は涼しく室内の温度を保ち、冬は熱を外に逃しにくい特性があります。

また、瓦の厚みと瓦屋根の空気層は遮音性の高さにもつながります。

③:色持ちが良い

3つ目は、色持ちが良い点です。

瓦は釉薬と呼ばれる薬を表面に塗って焼かれるため、コーティングされた状態となります。

そのため、雨水が染みることがなく、色あせを防ぐことができます。

また、コーティングされた状態は、防水性能にも優れます。

④:ライフサイクルコストが安い

4つ目は、ライフサイクルコストが安い点です。

耐久性や美観を長期間維持できるということは、メンテナンスも含めたライフサイクル全体の費用では他の屋根材よりも安くなる場合が多いです。

メンテナンスの際には塗装や足場などの費用がかかりますし、施工者を探したり調整したりの手間も発生します。

瓦の2つのデメリット

瓦の主なデメリットは、以下の2つです。

①重量がある

②初期費用が高くなる

それぞれ解説します。

①:重量がある

1つ目は、重量がある点です。

瓦は他の屋根材よりも重量があり、1枚あたり2〜3kgになります。

屋根が重くなると、柱や梁などへの負担は増え、構造材の寸法が大きくなります。

また、建物の重心が高くなり地震で揺れやすくなりますが、構造計算の際に瓦屋根の荷重を見込んでいるため、耐震性能には問題がありません。

近年では、軽量化した瓦が登場していますので、屋根の重量を減らして建物への負担を減らす方法もあります。

②:初期費用が高くなる

2つ目は、初期費用が高くなる点です。

瓦は専門的な技術者によって1枚ずつ施工される屋根材ですので、瓦自体の価格と職人の工賃が他の屋根材より少し高くなる傾向にあります。

また、瓦の重量を支えるために構造材の施工費も高くなることがあります。

しかし、他の多くの屋根材と違い、塗り替えや葺き替えが不要のため、ライフサイクルコストの全体では瓦の方が安くなる場合が多いです。

瓦の種類や特徴の詳細は以下の記事もご参照ください。

屋根の形状の違いは?種類別の特徴とメリット・デメリットを解説

瓦の葺き替えの重要性

次に、瓦の葺き替えの重要性をご紹介します。

瓦の葺き替えは、屋根材と下地材を新しくすることにより、屋根の機能を回復させます。

例えば、瓦が破損した状態のままでは強風や積雪に耐えられずに、雨漏りのリスクや屋根の崩壊につながる可能性があります。

そこで部分や全体の葺き替えを行うと、防水性や安全性を確保することが可能です。

また、雨風や直射日光から建物を守るという屋根の役割を果たし、結果的に住宅の寿命を伸ばすことができます。

以上のように、瓦の葺き替えは住宅にとって重要な工事ですので、最適なタイミングで検討するようにしましょう。

瓦の葺き替えのポイント

最後に、瓦の葺き替えのポイントをご紹介します。

日本の瓦の起源は約1300年以上前と古く、数百年も昔の瓦が現在でも残っていることから「瓦は半永久的な屋根材」と言っても過言ではないでしょう。

しかし、屋根の劣化状態によっては、葺き替えが必要になるケースがあります。

ポイントは以下の4つです。

①瓦の変色

②瓦の破損

③漆喰の劣化

④土葺き工法

それぞれ以下に解説します。

①:瓦の変色

瓦は、年月を経て変色することがあります。

変色しても瓦の性能自体が大きく落ちるわけではありませんが、瓦自体や下地材などに影響を与えないように変色の原因を探ることは大切です。

屋根瓦は、粘土瓦とそれ以外の瓦(セメント瓦や金属瓦など)に大きく2つに分けられます。

それぞれの変色について取り上げます。

1. 粘土瓦

粘土瓦には、表面が釉薬で覆われている「釉薬瓦」と、いぶし加工を施した「いぶし瓦」があります。

どちらの粘土瓦も、基本的に瓦自体がすぐに変色することはありません。

屋根面は太陽光の紫外線に長年当たる過酷な環境ですので、瓦の色や質感の変化はありますが「経年の味になる変色」程度が大半です。

粘土瓦の変色の原因は、以下のようなケースです。

・日当たりが悪い部分に苔が発生して緑色が強くなる

・電車の線路に近い屋根に鉄粉が付着してサビが発生する

・潮風によって塩分が付着して褐色が強くなる

粘土瓦は、瓦自体よりも表面に付着したものが変色の原因になる場合が大半ですので、高圧洗浄のメンテナンスを検討します。

2.粘土瓦以外

粘土瓦以外の瓦は、加工時に塗装を行っています。

粘土瓦同様に表面の付着物が変色の原因になるケースもありますが、表面の塗装が剥がれてしまうと変色が起こります。

放置すると下地材にも影響を与えてしまいますので、10年程度で塗装メンテナンスを検討する必要があります。

下地材の劣化具合によっては、瓦の葺き替えも視野に入れておきましょう。

②:瓦の破損

災害時には瓦に力がかかり、割れや欠けが発生することがあります。

瓦が破損すると、そこから雨水が侵入して雨漏りのリスクが高まるため、破損していないかチェックが必要です。

下地材の劣化も発生している場合は、葺き替えを検討すると良いでしょう。

③:漆喰の劣化

和瓦の屋根では、昔の建物の場合、下地に漆喰が使われています。

漆喰は屋根の頂上にある冠瓦、のし瓦、桟瓦の間を埋めて、葺き土を風雨から守り、屋根の外観を美しくするのにも役立っています。

経年劣化で漆喰が変色したり、苔が生えることがあります。この場合は、葺き土に雨水が浸入している可能性があり、雨漏りのリスクが高まります。

また、漆喰が剥がれ落ちて葺き土が露出する場合もありますが、漆喰の経年劣化は20〜30年程度で発生します。

劣化が軽いケースでは、漆喰の塗り直しで補修が可能です。

しかし、劣化が激しいケースになると、棟を解体して造り直す「棟取り直し」や葺き替えが必要になります。

④:土葺き工法

和瓦の屋根では、昭和初期頃までは、瓦を固定するために瓦の下に土を敷く「土葺き工法」が採用されていました。

土葺き屋根では、瓦を葺き替えする場合に、瓦だけでなく葺き土も撤去する必要があります。

また、土葺き屋根は、瓦と葺き土の重量で屋根面がゆがんでいるケースがあります。

ゆがんだままでは、葺き替えした後に雨漏りの原因になりますので、ゆがみを直す下地調整も行います。

土葺き屋根は、葺き土を撤去する手間と時間や下地調整について、施工者と確認しておくのがポイントです。

時代やニーズに合った瓦は瓦メーカー、瓦工事店に相談してみましょう

以上、瓦の特性と葺き替えの重要性・ポイントをご紹介しました。

近年では重量を軽くして屋根への負担を減らしたり、和・洋さまざまな住宅に合う瓦が出てきています。

時代やニーズに合わせた瓦を検討の際には、瓦メーカーに相談してみてはいかがでしょうか。

弊社、株式会社鶴弥は国内最大手の粘土瓦メーカーです。

「防災瓦」として地震や台風に強い瓦もご紹介しておりますので、以下の施工事例ページを参考の上、ぜひご相談ください。