和蘭の瓦(2) 巧みで知的なデュドックの戯れ(藤田悠/東京工業大学環境・社会理工学院建築学系博士後期課程)

運河なき街

ユトレヒトの巨大なターミナル駅から一路北へ。真っ平な農地の中をしばし走ると、列車はやがてひとつの街に辿り着く。ヒルフェルスム、アムステルダムにもほど近いこの中規模都市が今回の目的地である。

やや荒涼とした雰囲気の駅前一帯とは対照的に、それを突っ切った先に広がる街並みは親密さを感じさせる。例によってここでも街を構成する建物の多くは煉瓦の壁と瓦の屋根をもつ。しかし全体の色調や装飾の違いなどによるだろうか、前稿で紹介したアムステルダムやデルフトの街並みと比べるとかなり落ち着いた印象を受ける。

街の中ほどには歩行者道路が走っており、週末の買い物や食事を楽しむ人々で賑わう様はいかにも「住みたい街」といった風情だ。そんなことをぼんやりと考えながら漫ろ歩いていると、オランダの街には付きものだと思っていた運河や網目のような路地が、この街ではどうやらみられないらしいことに気がつく。代わって特徴的に映るのが豊かな緑と明瞭な街区構成である。

街をつくった建築家

それもそのはず、干拓の国オランダの中にあって、ヒルフェルスムは氷河期に形成された丘陵地帯に位置する都市である。中世以来、農業や牧羊、羊毛産業を生業とする村であったが、1874年にアムステルダムまでの鉄道が開通したのをきっかけに繊維産業が興り、同時にアムステルダムへの通勤圏に入ったことで都市としての発展が始まる。その際、裕福な人々が森の中に居を構えるようになり、街の北側には今も緑豊かなお屋敷街が広がっている。

以降、20世紀に入っても人口の増加は続き、1915年には手狭になった市街地の拡張が実行されるに至る。その計画を率いた人物こそ、本稿がスポットライトをあてようとしている建築家にして都市計画家のウィレム・デュドック(Willem Marinus Dudok; 1884-1974)その人である。

土木技師としての従軍後ライデンの公共事業部次長を務めていた彼は、1915年にヒルフェルスムの公共事業部部長に着任する。すぐさま前述の市街地拡張計画に加わり、エベネザー・ハワード(Ebenezer Howard; 1850-1928)の田園都市構想に倣いながら幾期にもわたる開発の地区計画を主導した。その中で個別の建物の設計にも従事し、1928年には市の営繕建築家に任命されている。キャリアを通じて彼が市内で手掛けた建物は25の住宅プロジェクトと17の学校を中心に数え始めればきりがなく、その多くが現存している。というよりも、今日のヒルフェルスムはデュドックがつくったと言ったほうが正確なようにすら思われる。市内では今も彼の名前を冠した店や施設を目にすることがあり、いち建築家が街のアイコンとなっていることに驚かされる。

ヴォリュームが装飾となる

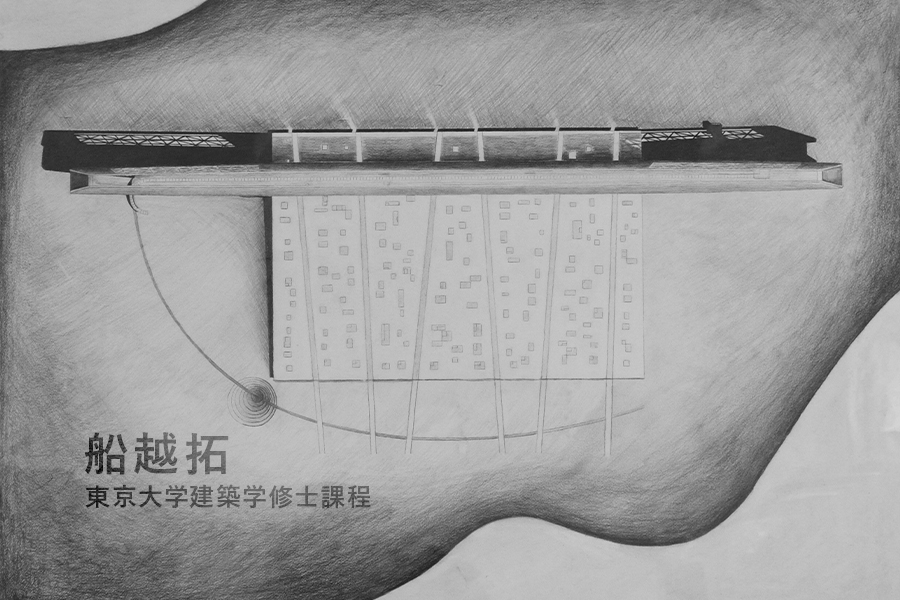

市内の公共建築の中で最もよく知られ建築家自身のキャリアにおいても代表作といわれるのが、街の北側に立つヒルフェルスム市庁舎(蘭: Raadhuis van Hilversum)だ。デュドックはヒルフェルスム赴任直後から庁舎建て替えの計画に関わり、敷地変更などの紆余曲折を経て1923年に最終案の図面を描き上げた。1931年に竣工した建物は水平性と垂直性が同時に強調されたような外観が特徴的で、水盤を配した庭園的な配置と合わせて非常にモニュメンタルな佇まいをしている。ここには、市庁舎は様々な機能を効率的に充たすオフィスビルあると同時に都市のシンボルでなくてはならないという建築家の考えが反映されている。外壁はクリーム色の煉瓦で覆われており、水平に張り出したエレメントの影がきれいに落ちるよう目地まで緻密にデザインされている。

オランダの伝統建築の象徴ともいえる煉瓦壁をもつ近代建築といえば、オランダ近代建築の父ヘンドリク・ペトルス・ベルラーヘ(Hendrik Petrus Berlage; 1856-1934)の設計で1903年に建てられたアムステルダム証券取引所(蘭: Beurs van Berlage)が連想される。ベルラーへとデュドックとの間には建築家としておよそ一世代の年齢差がある。煉瓦壁に象徴されるオランダの伝統建築と近代建築との架橋に挑む態度やフランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright; 1867-1959)の影響を強く受けている点などにおいて、デュドックはベルラーへの後継者のひとりとみることができる。

ベルラーへは建物全体の印象に関わる大きな面や線の重要性をとりわけ強く主張し、建築はマッスの優れた分割とグループ化によって成り立つと説いていたという。デュドックはこのような考え方を支持し、「ヴォリュームが建物の装飾となって、装飾的なディテールが不要となるほどに強い効果を生み出さねばならない」との言葉も残している(文献2)。ヒルフェルスム市庁舎の外観には、彼の主張の意図するところをはっきりと見て取ることができる。

建物に近づくにつれて目を惹くのが素材の使い分けである。細かな造形に代わり、建築家は色合いの異なる煉瓦や鮮やかなタイルを用いて大きな面を様々なパターンで塗り分けることによって建物の外周やアプローチの空間を演出した。この方針は内部にも貫かれており、議場から結婚式場、階段や廊下に至るまでありとあらゆる空間が多様な素材で巧みに仕上げられている。リジッドな外形を堅持しながらも煌びやかで生き生きとした雰囲気に満ちた内部空間にはきっと誰もが嘆息することと思う。

近代建築史の文脈において、デュドックはしばしば主流から外れた存在として評価されてきた。1950年代オランダの建築批評家J.J.ヴリント(J.J. Vriend)はデュドックの建築を「要素同士のロマンティックな対比による巧みで知的な戯れ」と評し、キュビズムにおけるサロン・キュビストに譬えた(文献3)。彼がモダニズムの主張に教条的に従うよりも人間の知覚に訴えかける空間の美しさをより重視していたということは、市庁舎の内部を一目見れば直感的にもよくわかる。

「萌え断」誘う瓦の外皮

さて、豪奢な市庁舎の見学ツアーを終え、市の南側に位置する労働者向けの住宅地区へ向かう。タウンハウスのように住宅が連なるこの一帯が、デュドックが公共事業部部長として最初に関わった第一期市営住宅団地(1915-1919)にあたる。

180の住戸を建てるにあたり、建築家は可能な限り単純な素材を用い住宅の設備も最小限とすることで賃料を低く抑えようとした。同時に、住戸のタイプを適度に混ぜ合わせながらまとまりを持たせ、同一の素材によって地区全体の一体感を保ちながらも外観に差異をつけることで、地区の魅力を高めることを目指した。その結果として生み出されたのが、街路と並行に連なるギャンブレル屋根の中に時折アイコニックな妻面が現れる特徴的な立面計画である。

この妻面のデザインはそれぞれ微妙に異なり、上部のとんがった形状やシンメトリカルな窓の配置も相まってマスコットのような愛らしさがある。筒状の建物の形に差異をつけその断面を街路に向けることで個性を生み出すというこの操作は、建築家が得意としたヴォリュームによる装飾として捉えられる。

さらに注目すべきは、ここでも市庁舎と同様に素材が効果的に使い分けられていることである。建物の外皮が硬い瓦で覆われているからこそ、同系色の煉瓦でできた内側の面が柔らかく親しみやすい「顔」として引き立つのである。ここにはさながら、いっとき巷で話題になった「萌え断(ケーキやサンドイッチ等の食品の断面に美的価値を見出す嗜み)」にも似た対比的な効果を見出すことができる。デュドックは安価でありふれた屋根材である瓦の色彩や質感を具に読み取ることで、ヴォリュームによる装飾の効果を高めるためのパターンスウォッチのひとつに昇華させた。

瓦による造形的な表現

このようにデュドックの作品には、瓦そのものや他の素材との対比的な並置による面的な表現の可能性をみることができた。次稿では、瓦をより造形的な手法で用いた建築家の作品を取り上げ、「表現のボキャブラリー」としての瓦の別なる可能性を考えてみたい。

参考文献

1.

Herman van Bergeijk and Willem Marinus Dudok: W.M. Dudok, Uitgeverij 010 Publishers, 2001

2.

G. Friedhoff: W.M. Dudok, 1928

3.

J.J. Vriend: Bouwkunst, 1950