三州瓦とは何か?三州瓦の特徴、製法や形状の種類を紹介

日本では、屋根材として「瓦」がよく使われますが、日本全国で同じ瓦を使用しているわけではありません。

日本には、瓦の製造で有名な地域がいくつかあり、それぞれ異なった特色を持っています。

とくに有名な生産地の瓦は、「日本三大瓦」と呼ばれており、「愛知県三河地域の三州瓦・島根県石見地方の石州瓦・兵庫県淡路島の淡路瓦」の3つがあります。

なかでも国内シェア率トップを誇るのが「三州瓦」です。

三州瓦に興味をもったものの、以下のような疑問をもつ方もいるでしょう。

「日本一のシェア率を持つ三州瓦の特徴とは何か」

「三州瓦は他の地域の瓦とどこが違うのか」

「三州瓦に種類はあるのか」

本記事では、三州瓦の特徴と種類について、製法や形状別にご紹介します。

三州瓦とは?バリエーション豊富で国内シェア率1位の瓦

三州瓦とは、愛知県の西三河地方で生産されている粘土瓦のことで、江戸時代から日本三大瓦「三州瓦・石州瓦・淡路瓦」の一つとして知られています。三州瓦の名前の由来は、旧国名三河を意味する「三州」です。

この地域の粘土は鉄分が多く含まれ、焼き物に適した特性を持っていました。また、海に面しており海運の便にめぐまれていたため、江戸にも出荷されるなどして発展しました。その影響もあり、三州瓦は、日本三大瓦の中で最もシェア率が高く、約60%と日本の粘土瓦生産量の大半を占めています。

全国各地の社寺建築を始め、大手住宅メーカーの住宅の屋根にも採用されている高品質な粘土瓦です。

まずは三州瓦の歴史から紹介します。

三州瓦の歴史は?愛知県で生まれた製造技術

三州瓦の歴史は1700年頃に足利氏の本拠地の一つをなした三河で、康正元年(1455 年)の岡崎城の造営や文明七年(1475年)の岡崎大樹寺の 建立で、権威性や防炎性を高めるために瓦ぶきの屋根が生まれました。

当時の瓦は1枚でも重く、運搬に苦労したため、「瓦を利用する地域で生産もする」というのが主流でした。しかし、三州地方では近くを流れる矢作川が重要な役割を果たしました。矢作川は海運と接続し、三州瓦を江戸や他の地域に効率よく輸送することが可能でした。この海運の利便性が、他地域との差別化要因となり、三州瓦の普及を後押ししました。

現在の運搬方法は変わりましたが、いまでも日本でシェア率が最も高い理由の1つに、交通の便がよいからだと考えられます。

瓦の需要が拡大すると、三州地方では瓦生産が地域の主要産業として成長しました。特に、江戸時代後期には農民が副業として瓦の製造を行うケースも増加しました。この地域では、窯(かま)の改良や焼成技術の発展により、高品質の瓦を安定して供給する体制が整いました。

また、三州瓦の発展は時代の建築様式の変化とも密接に関係しています。明治維新以降、西洋建築の影響を受け、耐久性のある屋根材として瓦の需要がさらに高まりました。

昭和時代に入り、生活や住宅の多様化に伴って、従来の黒瓦に加え、赤褐色の塩焼瓦が製造されるようになり、昭和30年代には様々な色の釉薬瓦へと進化しました。現代でも高いシェアを誇るのは、交通の便の良さと、時代に合わせて柔軟に新製品を開発していたからではないでしょうか。

では、三州瓦にはどのような特徴があるのでしょう。詳しく見ていきましょう。

三州瓦の特徴3つ

瓦は、耐久性の高い素材として知られており、メンテナンスなしでも、50年以上も持つこともあります。瓦以外に一般的な屋根材ではスレートなどもありますが、スレートは10年周期で塗装が必要とメンテナスが必要です。更に30年もすれば屋根材自体がだめになり交換する必要があることを考えると、瓦の耐久性の高さが分かります。三州瓦は、とくに機能性が高く、全国各地どのような地域でも使用しやすい特徴を持ち合わせています。

三州瓦の主な特徴は、以下の3つです。

①:耐火性・耐久性が高い

②:防水性・耐寒性が高い

③:断熱性・防音性が高い

それぞれの特徴を解説します。

①:耐火性・耐久性が高い

三州瓦は耐火性、耐久性が高いことが特徴としてあげられます。瓦は、古くは寺社仏閣や城で使用されていましたが、大切な仏閣や城を守るために出来るだけ強い建材を使用したことに起因します。また、一般住宅に使用されるようになったのも、江戸の城下町で火災対策として、幕府が町屋の屋根を瓦にすることを進めたことが影響しています。

三州瓦は、1100℃以上の高温で焼成され、しっかりと焼きしめられているので、耐久性が高くなります。

例えば、海岸部での砂による摩耗や経年劣化によるすり減りを想定した摩耗テストでは、タイルのような床材に使われる材料の3倍以上の強度を有することがわかっています。

さらに、酸性雨や海岸部での塩害など、屋根は化学変化に対して強い安定性が求められます。三州瓦は過酷な環境でも質量・色彩の変化がほとんどなく、他の屋根材に比べ耐薬品性に優れていることが認められました。

同時に、耐火性にも優れており、建築基準法で「不燃材」として指定されるという優れものです。

②:防水性・耐寒性が高い

三州瓦は、水分を吸収しない性質を持ちます。とくに、三州瓦の中でも「釉薬瓦」は陶器質のため、水分をほぼ通しません。

また、瓦は水分を吸収し、凍結と融解を繰り返すことでヒビ割れを起こすことがあります。

しかし、三州瓦は水分を吸収しないため、ヒビ割れなどの凍害にも耐えられます。

実際に、三州瓦はJIS規格で定められた耐凍害試験を30回繰り返し実施しても、ひび割れが起きないことが分かっています。加えて、建築用外壁材料の耐凍害試験である、凍結・融解を300サイクル繰り返す試験でも、ひび割れ、剥離が起こりません。

よって、寒冷地域にも適した瓦と言えるでしょう。

③:断熱性・遮音性が高い

三州瓦には、スレートとは違い、屋根材の裏面に空気層があるため、屋根内に届く熱量が少なく断熱効果があります。

そのため、夏は涼しく冬は暖かいので、一年中快適に過ごすことができます。通気性も高く、物を傷める大きな原因である結露を防止するため、住宅を長持ちさせることができます。

また、三州瓦は、瓦以外の屋根材であるスレートや金属屋根と比べると、雨音等の遮音性にも優れています。甲瓦工業の調査によると、1,600Hzの音に対して瓦は0.58、化粧スレートは0.15瓦、ガルバリウム鋼板は0.17と吸音率の高さが分かります。

三州瓦は厚く質量があり、重ねて葺かれることで下に空気の層ができるため、他の屋根材よりも遮音性が高いと考えられます。

このように、住まいを騒音や強い雨音から保護し、快適な生活を実現できる点も魅力です。

以上、三州瓦の優れた3つの特徴を解説しました。

では、三州瓦にはどのような種類があるのでしょうか。

今回は、製法別と形状別に、三州瓦の種類を見ていきましょう。

三州瓦の種類【製法編】

まずは製法別に紹介します。

瓦にはいくつかの製法がありますが、以下の2つに大きく分けられます

①:いぶし瓦(無釉薬瓦)

②:釉薬瓦

それぞれ解説していきます。

①:いぶし瓦(無釉薬瓦)

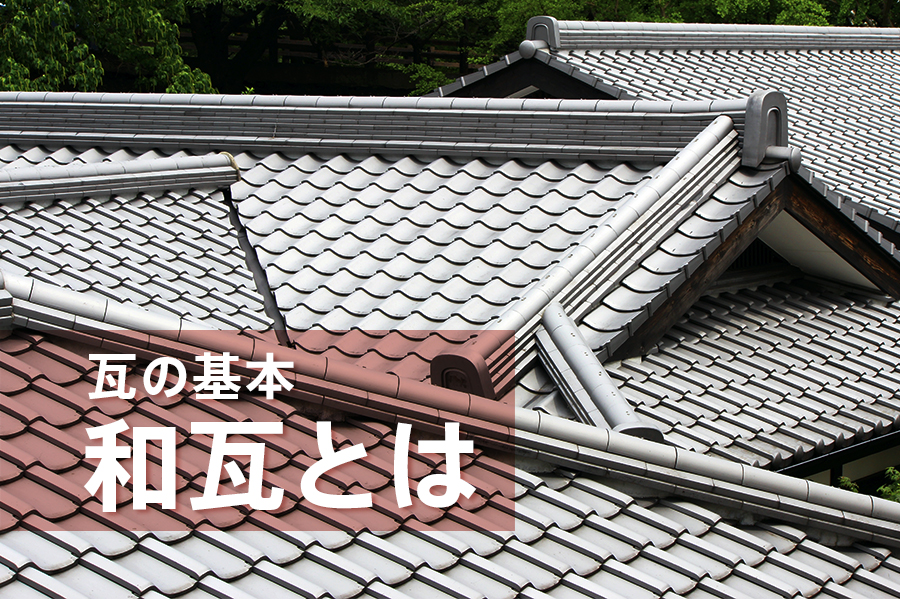

瓦と言われてパッと思い浮かぶ、銀がかった灰色は、「いぶし瓦」の色合いです。日本の町並みの美しさを代表する色合いで、安土桃山時代に織田信長が安土城築城のために製造したものが最初であると言われています。

「いぶし瓦」は「無釉薬瓦」の一つです。

「無釉薬瓦」は釉薬を使わずに焼き上げるもので、「いぶし瓦」のほかに、生地に粘土以外の物質をまぜる「練り込み瓦」や、自然な変化を追求した「窯変瓦」などがあります。

また、塩を使って表面を独特の赤褐色に焼き上げる「塩焼瓦」もありましたが、現在は生産されていません。

「無釉薬瓦」のなかでも有名な「いぶし瓦」は、瓦を窯で焼いたあとに、いぶす工程を入れて仕上げる瓦のことをいいます。

いぶす工程では、瓦を密閉した状態にし、プロパンなどのガスを窒素などで希釈して窯に入れます。密閉された状態ではガスは燃焼せず、粘土瓦表面に炭素被膜を形成します。この炭素被膜がいぶし瓦の光沢を発色します。

銀色の炭素の膜がそのまま瓦の色になりますが、表面の炭素の膜は経年変化していくのが特徴です。屋根の上での風雨などにより、炭素によって形成されたいぶし皮膜が磨耗し、いぶしの屋根独特の色ムラをもった味わいのある屋根へと変化していきます。

②:釉薬瓦

いぶし瓦は、釉薬を使わない「無釉薬瓦」であるのに対して、釉薬を使うものを「釉薬瓦」と呼びます。

「釉薬瓦」とは、粘土を瓦の形に成型して乾燥させた後、ガラス質の釉薬を塗って、窯で焼いた瓦です。

表面に光沢が出て陶器質になるため、「陶器瓦」とも呼ばれます。釉薬により水分が浸透しづらくなるため、耐久性が高くなり、長く美観を保つことが可能です。

また、表面に塗る釉薬の成分によって、表面を赤や青など、さまざまな色にすることができます。

以上、製法別に三州瓦の種類を紹介しました。

次は、瓦の形状別に三州瓦の種類を見ていきましょう。

三州瓦の種類【形状編】

形状別の種類は以下の3つです。

①:伝統的な波形の和形瓦「J形瓦」

②:フラット形状の平板瓦「F形瓦」

③:南欧風の自然で明るい「M形瓦」

④:洋風のスパニッシュ瓦「S形瓦」

それぞれ解説します。

①:伝統的な波形の和形瓦「J形瓦」

J形瓦は、「日本の(Japanese)」の頭文字Jをとって名づけられており、伝統的な和のデザインに仕上げることができます。

比較的ゆるやかなカーブを描く曲線形で、波形の断面が美しく、住宅を格調高く際立たせます。

日本の伝統的な瓦屋根の葺き方には「本瓦葺き」と呼ばれるものがあり、平瓦と丸瓦を交互に並べる方法で、現代でも寺院などで使われています。

J形瓦は、「本瓦葺き」で使用する平瓦と丸瓦を、1枚の瓦に結合したデザインで、「引っ掛け桟瓦葺き工法」という方法で施工されます。

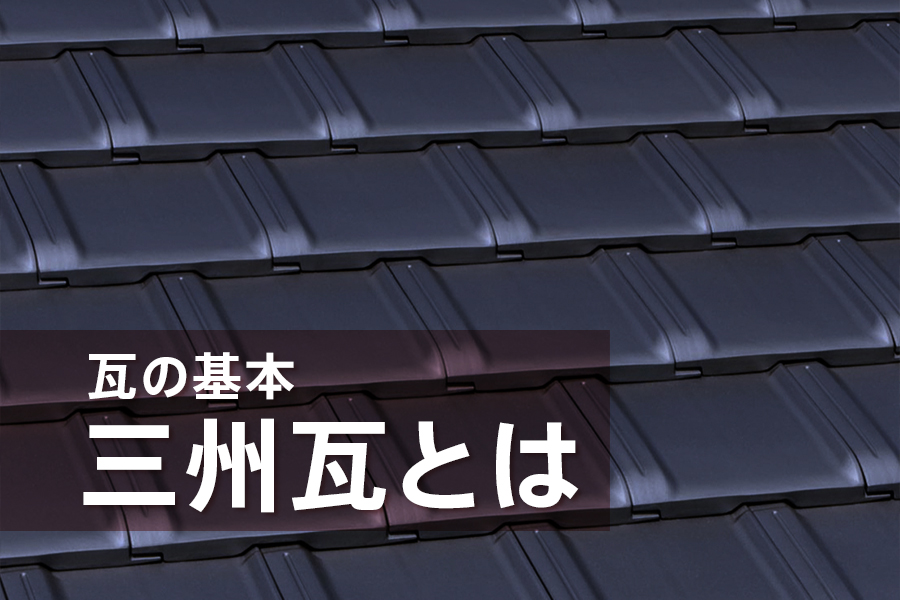

②:フラット形状の平板瓦「F形瓦」

F形瓦は、「平らな(Flat)」の頭文字Fをとって名づけられており、屋根面と一体化する平板状のデザインの瓦です。

明治に輸入されたフランス瓦がルーツといわれており、日本の風土に合うように改良され、三州瓦として製造されています。

フラットで洗練された形状になっているので、太陽光発電パネルを設置しやすく、都市部でよく見られる現代的な雰囲気の住宅にも似合う瓦になります。

③:南欧風の自然で明るい「M形瓦」

M形瓦とは、1枚の瓦に2つの山がある瓦のことです。洋風の雰囲気を出しやすく、エレガントな仕上がりになります。

M形の形状は、踏み割れに対する強度があるため、その分瓦の厚みを薄くすることができ、軽量化しやすい瓦となっています。

④:洋風のスパニッシュ瓦「S形瓦」

S形瓦は、「スペインの(Spanish)」の頭文字Sをとって名付けられており、明治時代以降に輸入された「スパニッシュ瓦」から発展した形の瓦です。

伝統的な「スパニッシュ瓦」は上丸瓦と下丸瓦の2ピースなのに対し、「S形瓦」は上丸瓦と下丸瓦の2つを一体化して成型したデザインとなっています。

洋風のS形瓦は、赤土色をはじめとしてブラウン、イエローなどあたたかみのある色合いが特徴で、南欧風の建物の雰囲気を演出したいときに最適です。

三州瓦のS形瓦は、外観は洋風でありながらも、三州地域の粘土を使用して作られているため、日本の風土に合っており、耐久性の高いものとなっています。

製法や形状ごとの種類について、詳細は以下の記事をご覧ください。

以上、形状別の種類を紹介しました。

三州瓦は、和風はもちろん、南欧風や北欧風などの住宅にも馴染みやすい瓦と言えるでしょう。

ここまで、三州瓦の特徴や種類を解説してきましたが、「いくら耐久性が高くても、近年の地震や台風に耐えられるのか」という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

そこで認識いただきたいのが、「現在の三州瓦は、ほぼすべて防災瓦である」ということです。

現在の三州瓦は地震や台風に強い「防災瓦」

耐久性に優れた三州瓦ですが、近年は度重なる地震や台風などの自然災害にも耐えられるよう、さらに開発が重ねられています。

現在では、三州瓦はほぼすべて「防災瓦」になっています。

防災瓦とは、瓦と瓦を噛み合わせてロックできる仕組みを備えた瓦です。

とくに、弊社鶴弥の三州瓦は、下の瓦のハイパーアームが上の瓦のアンダーロックをがっちりと押さえ込む「スーパーロック工法」と呼ばれる独自の工法で、台風のときの強風や震度7クラスの地震にも耐えることができます。

防災瓦について詳細は以下の記事をご覧ください。

三州瓦はデザインが豊富で機能性も高い

以上、三州瓦の特徴を解説し、三州瓦の種類を製法と形状別に紹介しました。

三州瓦は、日本瓦の代表的存在で、国内シェア率1位になっています。

さまざまな気候に適した性質を持ち、形状や色のデザインも豊富なので、全国各地、どのような建物にも合う瓦といえるでしょう。

弊社、株式会社鶴弥は明治20年創業の粘土瓦メーカーです。自社で防災瓦を使いたい場合、ご相談は下記URLよりお問い合わせください。

参考

宮川泰夫、風土文化の革新と三州瓦産地の変容、九州大学学術情報リポジトリ、1995年