日本瓦とは何か?製法や生産地、葺き方を紹介

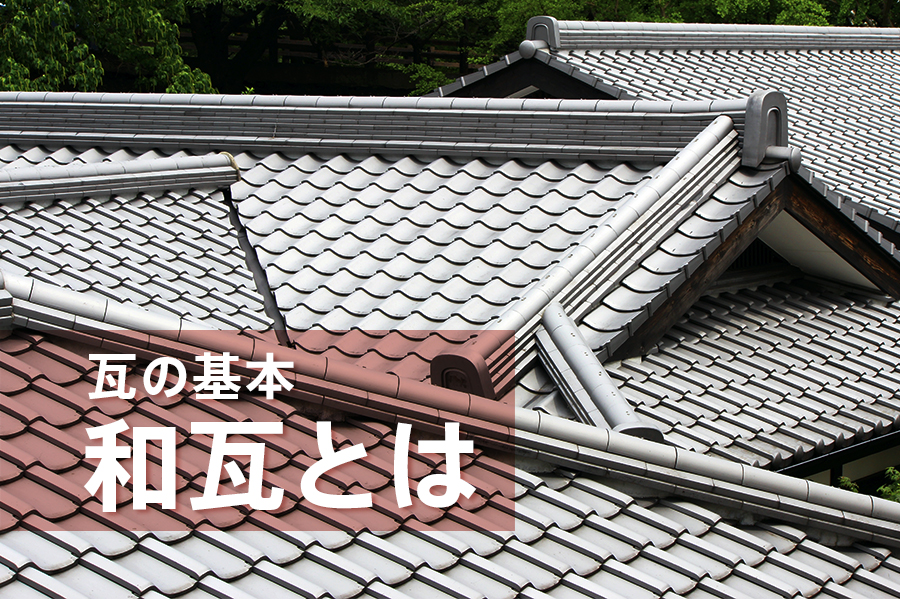

日本で古い町並みの家屋を見渡すと、瓦屋根の家が多く、その景色は「日本の伝統的な風景」とも言われます。

「瓦」と聞くと、日本家屋特有の屋根材というイメージを持つかもしれませんが、それは単なる印象ではなく、実際に日本瓦は日本建築の風景や文化を象徴する存在として、長く親しまれてきました。

奈良時代には寺院建築の屋根材として使われ始め、江戸時代以降には武家屋敷や町家、一般の民家へと普及。日本の気候や風土に適した形状や製法が発展し、今も各地に地域色豊かな日本瓦が残っています。

一方で、「瓦」と一口に言っても、その形状や素材、仕上げ方法はさまざまで、同じ日本瓦の中でも違いがあります。

そこで、「日本瓦の特徴とは何か」「日本瓦にはどのような種類があるのか」と思う人もいるのではないでしょうか。

本記事では日本瓦の特徴と種類について、製法や生産地、葺き方別にご紹介します。

日本瓦とは?重厚感のある日本伝統の瓦

日本瓦とは、主に粘土を材料とした焼き物の瓦で、日本国内で生産されたものをいいます。日本瓦は高温で焼かれるため、強度が強く、耐久性が高いこと、表面が塗装処理されていないため、再塗装のメンテナンスが不要であることが特徴です。

瓦は、日本だけでなく西洋でも使われています。

日本の瓦を「日本瓦(和瓦)」、西洋の瓦を「洋瓦」と呼び分けており、洋瓦を模して作られたものであっても、日本で生産されると日本瓦と呼ばれています。

これらは主に形状・色・歴史の3つの点で違いがあります。

形状は、日本瓦は直線と曲線がなめらかにつながった独特の曲線美をもった形状であるのに対し、洋瓦は凹凸の深いカーブを描いた形状をしています。

色は、伝統的な日本瓦は黒色や灰色で重厚感のある見た目であるのに対し、洋瓦は赤色や黄色、茶色のようなあたたかい色が特徴です。

歴史は、日本では約1400年前に朝鮮半島の百済から仏教とともに伝えられたのがはじまりです。日本で初めて瓦が使われたのは奈良県の飛鳥寺とされています。80~100年周期で瓦の葺直しを行っているため、当時の瓦はほとんど残っていませんが、例えば元興寺・極楽坊には、今なお1400年前の瓦が残っています。瓦は「瓦万年、手入れ年々」とも言われ、適切な手入れをすれば、100年以上の耐久性を誇る屋根材なのです。

明治時代に日本に洋瓦が輸入されて以来、洋瓦のような凹凸の深い形状のものから、フラットな形状のものまで、色も形もさまざまな日本瓦が作られるようになりました。

では、日本瓦にはどのような種類があるのでしょうか。

まずは、製法による違いに着目して、日本瓦にはどのような種類があるのかを見ていきましょう。

瓦は、粘土を材料としており、製法によって風合いが変わります。

ここでは、表面に釉薬を塗って窯で焼く製造方法と、釉薬を塗らずにそのまま焼く2つの製造方法について紹介します。

①:釉薬瓦

②:無釉薬瓦

それぞれ解説します。

①:釉薬瓦

瓦の材料である粘土を瓦の形に成型して乾燥させた後、ガラス質の釉薬を塗って、窯で焼いた瓦を「釉薬瓦」と呼びます。

表面に光沢が出て陶器のようになるため、釉薬瓦は「陶器瓦」とも呼ばれます。釉薬により水分が浸透しづらくなるため、耐久性が高くなり、長く美観を保つことが可能です。

また、表面に塗る釉薬の成分によって、表面が赤や青など、さまざまな色に変えることができます。

釉薬瓦は、特に豪雪地帯や海岸沿いなど、風雨や塩害の影響を受けやすい地域で高く評価されています。釉薬のガラス質の膜が瓦表面を覆うことで、汚れや苔が付きにくく、定期的なメンテナンスの負担が軽減されるという利点もあります。

さらに、使用される釉薬には鉛を含まない環境対応型のタイプも増えており、近年では意匠性だけでなく、安全性や環境性能も重視されています。

②:無釉薬瓦

釉薬を使用せずに焼き上げた瓦を「無釉薬瓦」と呼びます。

「無釉薬瓦」のなかでも有名なのが「いぶし瓦」です。

焼き上げる最後の工程で「いぶす」ことによって、瓦の表面に炭素の膜ができ、日本瓦独特の輝きをもつ銀色の「いぶし瓦」ができあがります。

銀色の炭素の膜がそのまま瓦の色になりますが、表面の炭素の膜は経年変化していくのが特徴です。

いぶし瓦の色合いは、新品の時には青銀色に輝き、年月とともに落ち着いた銀黒色へと変化します。この風合いの変化が、神社仏閣や伝統的な町並みによく調和し、長く愛される理由の一つとされています。また、炭素膜は水をはじく性質があるため、防水性にも優れていますが、表面塗装ではないため剥がれる心配がなく、自然な美しさを保ち続ける点も魅力です。

ほかには、釉薬を塗らずに素地のまま焼成する「素焼き瓦」や、原料である粘土に金属酸化物を練り込んで発色させる「練り込み瓦」、酸化炎と還元炎の焼き具合のみで色を出していく「窯変瓦」などがあります。

これらの無釉薬瓦は、焼成条件や原料の違いによって微妙な色や風合いが生まれ、職人の経験と感覚がものをいう領域です。特に「窯変瓦」は、炎の当たり方や空気の流れなど偶然性にも左右されるため、焼き上がるたびに唯一無二の個性が生まれるという魅力があります。

以上、日本瓦を製法によって分類すると、光沢のある釉薬瓦(陶器瓦)と光沢のない無釉薬瓦(いぶし瓦、窯変瓦など)に分けられることを解説しました。

次は、生産地ごとにどのような種類があるかを見ていきましょう。

日本瓦の種類【生産地編】

瓦は、産地による種類分けがされています。

なかでも長い歴史を持つ瓦の産地が3箇所あり、日本三大瓦と呼ばれています。

日本三大瓦は、以下の3つです。

①:三州瓦

②:石州瓦

③:淡路瓦

それぞれの特徴を解説します。

①:三州瓦

三州瓦は、愛知県西三河地方の旧国名三河を意味する「三州」に由来し、主に愛知県西三河の碧南市、高浜市や半田市で生産されたものをいいます。良質な粘土が豊富にあるこの地域は、古くから瓦の生産が盛んに行われてきました。

三州瓦には、粘土瓦、いぶし瓦、陶器瓦などさまざまな種類があり、普及率は日本一です。

1100℃以上の高温で焼き締めているため、耐久性が高く耐火性にも優れており、建築基準法で「不燃材」としても指定されています。

また、防水性と耐寒性の高さも特徴のひとつです。

とくに、「釉薬瓦」や塩を入れて焼き上げる「塩焼瓦」は陶器質なので、水分をほぼ通しません。

瓦のヒビ割れは、水分を吸収して凍結と融解を繰り返すことで発生しますが、陶器質だと水に強いので、寒冷地に適した瓦と言えるでしょう。

三州瓦の詳細は、以下の記事をご覧ください。

②:石州瓦

石州瓦は、島根県石見市、江津市、浜田市、益田市、大田市で生産されており、主に釉薬瓦が製造されています。

赤褐色が特徴的な日本瓦で、現在の普及率は、三州瓦に次いで第2位です。

三州瓦よりも高い温度で長時間焼き締めているため、さらに凍結や潮風に強く、劣化しにくい特性をもっています。その特徴から、寒冷な地域や沿岸地域に向いていると言えるでしょう。

耐寒性、防水性、耐塩害性などの機能面はもちろん、見た目も美しい瓦ですが、他の瓦に比べるとやや高価なのが特徴です。

石州瓦の詳細は、以下の記事をご覧ください。

③:淡路瓦

淡路瓦は、文字通り兵庫県淡路島、南あわじ市で生産されており、いぶし瓦、陶器瓦、窯変瓦が製造されています。

淡路島には日本瓦に適した粘土の「なめ土」が豊富にあるため、有名な日本瓦の産地となりました。なめ土を使うと、瓦の表面のキメが細かくなり、見た目も柔らかな仕上がりになります。

遮音性や遮熱性に優れていることが特徴です。

ここまでは、瓦の製法と生産地について紹介しました。

つぎは、瓦をどのように並べ置いて屋根をつくるかという視点で分類していきます。

淡路瓦の詳細は、以下の記事をご覧ください。

日本瓦の種類【葺き方編】

瓦で屋根を覆うことを「葺く」といいますが、葺き方はさまざまです。

葺き方は、主に以下の4つに分類されます。

①:本瓦葺き

②:桟瓦葺き

③:土葺き

④:引っかけ桟瓦葺き

本記事では、瓦の歴史に沿って、葺き方の種類をそれぞれ見ていきましょう。

①:本瓦葺き

平瓦と丸瓦という、2つの形状の瓦を使って葺く方法を「本瓦葺き」といいます。平瓦と平瓦を並べ、その間から雨が漏れないように丸瓦で覆います。

これは朝鮮半島から日本に瓦の技術が伝来した際に使用された工法です。

日本で最初に瓦を使ったと言われる飛鳥寺をはじめ、寺院や神社仏閣、城郭で使われることが多く、重量が重いことから一般の家屋ではあまり使われませんでした。

軒の先端には、軒丸瓦と軒平瓦という文様のついた瓦をとりつけます。文様には、家紋や人々の願いなどの意味合いが込められており、美しい装飾のある瓦となっています。

②:桟瓦葺き

本瓦葺きのデメリットであった重量が重くなることを解消するため、平瓦と丸瓦を一体化した瓦が発明されました。

桟瓦葺きは本瓦葺きに比べ、1種類の瓦で屋根の大部分を葺くことができる画期的な方法です。

一体化した瓦の、丸瓦に相当する部分を「桟(さん)」といい、そのためこの瓦を「桟瓦」と呼びます。

この「桟瓦」を重ね並べていく方法を「桟瓦葺き」といいます。

桟瓦葺きは、江戸時代の1674年に近江国大津(現在の滋賀県大津市)の瓦師である西村半兵衛が考えた方法と言われています。

当時、民家での瓦の使用が禁止されていましたが、火事の多かった江戸の町で防火対策のために瓦屋根を推奨する動きがありました。

桟瓦発明後は、防火対策のほか、施工や製造のコストもおさえることができるので、一般家屋への普及が進んだと言われています。

③:土葺き

土葺きとは、土を使って屋根瓦を固定する工法です。

屋根の下地材である野地板の上に、杉の皮などの下葺き材を敷き、その上に土を乗せ、土の接着力で瓦を固定していく工法です。

昭和初期までは土葺きが主流で、土の重さによって屋根を重くし、強風や地震による瓦のズレを防ぐという考えのもとで普及されていきました。しかし、1923年の関東大震災で、土葺きの屋根瓦が落下して多数の被害が出たことから、土葺きは使われなくなりました。関西では、近年まで使われていましたが、1995年の阪神淡路大震災で被害が発生したことから、急速に減少していきました。

④:引っかけ桟瓦葺き

土を使わずに、桟瓦の裏に付いている突起を、下地に取り付けた桟木に引っ掛けて釘で固定する方法が「引っかけ桟瓦葺き」です。

土を使用しないので屋根を軽量化することができます。

また、土葺きでは、瓦を土の上に乗せているだけですが、引っかけ桟瓦葺きでは瓦が釘で固定されているため、瓦のズレや飛散を防止することができます。

近年では、引っかけ桟瓦葺きの工法に、さらに地震や台風に強い仕組みが付け加えられ、新たなガイドラインが制定されています。例えば、瓦をとめる釘は2枚につき1本、瓦を留めるときは釘もしくはビス、瓦の構造は防災瓦にするといった内容です。

以上のように、瓦の形状は本瓦葺きから桟瓦葺きへ改良されて、瓦と屋根下地を接着させる工法も土葺きから引っ掛け桟瓦葺きへと改良されました。

土葺きなどの古い工法で建てられた瓦屋根がいまも残っていますが、自然災害に備え、葺き替えなどの検討が進められています。

日本瓦のメリット

日本瓦の優れた特徴を3つ紹介します。

①優れた耐久性

②快適な性能

③豊富なデザイン

それぞれのメリットを解説します。

①優れた耐久性

日本瓦は、何十年にもわたって屋根を守ることができる非常に高い耐久性を誇ります。高温で焼き締めることで瓦自体が硬くなり、風雨や紫外線といった自然環境の厳しい条件にもびくともしません。とくに釉薬瓦は、表面にガラス質の層を持つため、雨水の侵入を防ぎ、カビやコケの発生を抑える効果もあります。

一般的には50年以上の使用が可能とされ、定期的な点検と簡単な補修を行えば、100年近く美観と機能を保つことも十分に可能です。

②快適な性能

日本瓦は、見た目の美しさだけでなく、快適な住環境づくりにも大きく貢献しています。厚みのある瓦一枚一枚が屋根全体に重なって施工されることで、内部に空気層が生まれます。この空気層が断熱材のような働きをし、外気の熱や冷気を室内に伝えにくくします。その結果、夏は室温の上昇を抑え、冬は室内の暖かさを逃がしにくくするため、冷暖房効率の向上にもつながります。

また、雨音や風の音も吸収してくれるため、遮音性にも優れ、静かな生活環境を実現してくれます。

③豊富なデザイン

日本瓦は機能性に加え、デザインの豊富さでも高く評価されています。伝統的な銀色のいぶし瓦や、光沢ある釉薬瓦はもちろん、赤、青、緑、黒など釉薬の配合によって生まれる多彩なカラーバリエーションも魅力です。

形状も、波打つような曲線美が特徴の「和形」だけでなく、直線的でモダンな「平板瓦」や「S型瓦」など、現代の建築スタイルに合わせて選べるようになっています。和風建築に限らず、洋風の住宅やデザイナーズ住宅にも自然と馴染み、外観に重厚感や上質感を与えてくれます。

日本の伝統を守りながら進化し続ける

日本瓦の特徴や、製法や生産地によってさまざまな種類があることを紹介しました。

今から約1400年前につくられた日本最古の瓦は、奈良の寺院にて修理を経て現存しており、当時の工法である本瓦葺きも、伝統を受け継いでいまもなお国内各地で使用されています。

瓦自体の耐久性が高いことに加え、伝統的なデザインや技術を大切にする姿勢があったからこそ、「日本瓦」はずっと作られてきました。

また、葺き方の改良の歴史を経て、地震や台風に強い工法が開発されたことを紹介しました。これも自然災害の多い日本ならではのことであり、「日本瓦」の特色といっても過言ではないでしょう。

日本瓦はさらに進化を遂げており、伝統的な日本瓦の姿そのままに、瓦と瓦をロックする仕組みによって地震や台風に耐えることができる「防災瓦」が登場しています。

現代の住まいにもマッチする高いデザイン性と、災害に負けない機能性を兼ね備えた防災瓦は、これからの時代の屋根材としても大きな注目を集めています。特に新築やリフォームにおいて、「美しさ」と「安全性」を両立させたいと考える方にとっては、非常に有力な選択肢です。

そんなニーズに応えるのが、明治20年創業の粘土瓦メーカー・株式会社鶴弥です。長年にわたり日本瓦の製造技術を磨き続け、防災性能に優れた製品を数多く開発してきた鶴弥では、現代建築に対応した多彩な瓦をラインナップ。さらに、設計や施工に関する相談にも丁寧に対応しています。

自社で防災瓦を使いたい場合、ご相談は下記URLよりお問い合わせください。

【出典・参考文献一覧】

山田 勝雄、瓦の伝統文化とこれからの文化、Finex20巻(2008)