フィンランドの夏の家 – アルヴァ・アアルトの未開の地(3/4)(松村耕/建築家)

_1.jpg)

1939年、40年のソ連との冬戦争ののち、41年にスイスでの講演に招かれたアアルトは、戦争で破壊されたフィンランドの農村の写真を紹介している。そこには、屋根のない暖炉でパンを焼く主婦や瓦礫となったレンガを積む子供の姿が写されていて、かれは「壁も屋根もないホーム」※16としてここに原初の建築の姿を説明しているわけだが、それは1926年の論稿「From Doorstep to Living Room」において、アンジェリコの『受胎告知』に並んでほとんど説明もなく差し込まれたポンペイの遺跡の写真を思い起こさせる。コルビジェ的とも言える視覚的なイメージの伝達。写真のイメージは最後まで引きずられたままに、その論稿の終盤では唐突に「弱さ」への言及が始められる。「家の形態のどこかに故意に弱点を、そう、あなたの弱点を見せるのです」※17

まさにその屋根のない暖炉が新しく建設された『実験住宅』であるが、アアルト美術館館長マルク・ラティは、「何かかつて存在し破壊されたもの、廃墟のノスタルジアを暗示している」※18と、もはや自明のことかのように述べていて、しかしそれが偶然や気まぐれの直感によるものではなく、狙ったものだと指摘したのはユハニ・パラスマー※19であった。「廃墟のイメージ」はアアルトの常套手段であり、耐久性の異なる素材を対置させ、そこに相対的な時間の流れを感じさせているのだ、と。※20近代建築のフラットな表面からは感じることのない、緩慢な時間感覚。それは建築がオープンエンドで不完全であることを意味するのだが、そうした「廃墟のイメージ」(廃墟ではない)が最も顕著に表れているのは、この「壊れた家」(そう呼ばれるらしいが壊れてはいない)を象徴する西側壁面の窓だろう。そもそも何かの欠落を暗示するためだけに、とってつけたかのようなスカスカのルーバーは、幅わずか5cmほどの白塗装された木のルーバーで、高さは4mを越すわけだから、当然ヨレヨレと頼りなく、ルーバーに絡まるツタは、廃墟といえば、と頭に思い浮かべるイメージ通りに中庭を侵食する。段々状にガタついたその窓台には、二列の瓦が笠木のそれと同じ手つきで配置され、眼下には見えないはずの瓦の存在がズリズリズリと湖へ沈んでいった壁面の姿を喚起させる。壁と床、垂直と水平がぶつかりあうその接線、裂け目の中から雑草が生い茂る。雑草の下には、土がのぞく。レンガを敷き詰めた人工のプラットフォームは、その末端でグシャグシャと崩れていったのか、そのほころびが、そこに流れたであろう時間の長さを説明する。

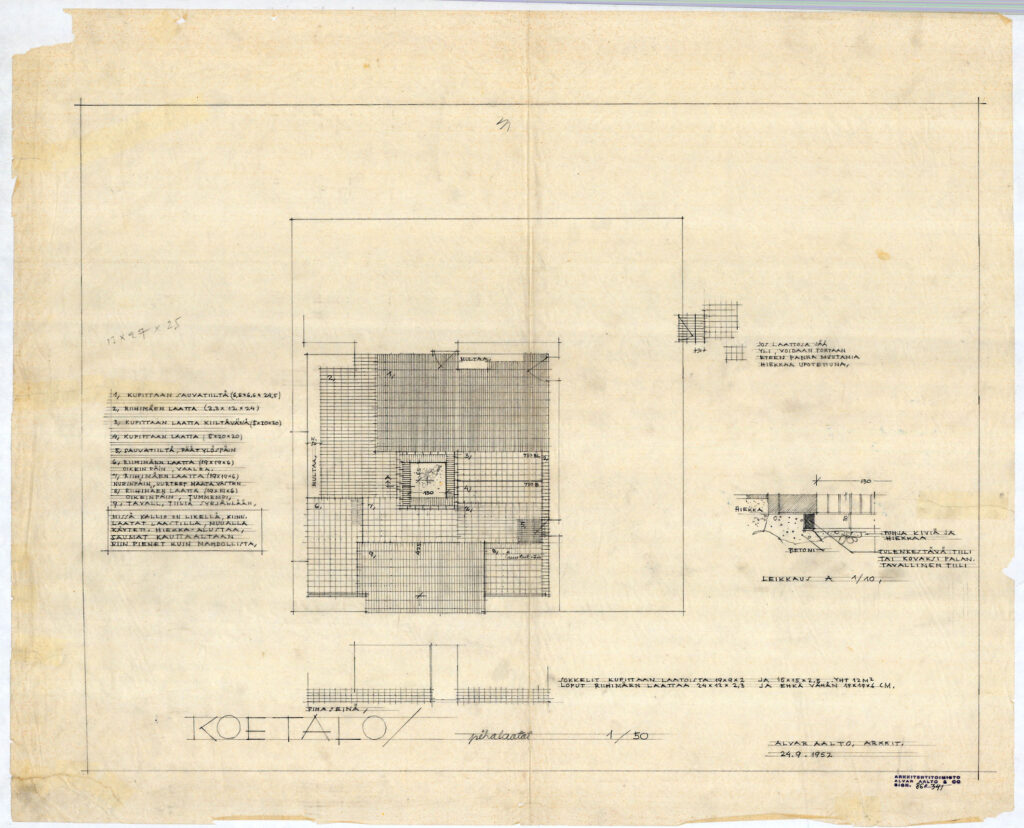

ところが、中庭の床面のレンガパターンが検討された図面を確認してみると、いくつかの(それでも10に満たないし、トータルで50はないだろう)パターンに加えて「MULTAA」と表記された空白のエリアが残されている。しかもそれは、フィンランド語で「土」を意味するようなのだ。ということは、雑草の下にのぞく土の姿は初めから人工的に「演出」された「土の床」であったわけだから、きっとそれは「弱さ」を見せるためだったのだ、と早合点するにしても、その仕掛けはあまりにもあっけらかんとしていて、たしかにアアルトは隠すこともなく「装飾的な植物や苔に至るまですべてを試みた」※21と述べていた。レンガの剥がされた土の床面からは「装飾的な植物」が。瓦の剥がされたアスファルトの屋根面からは「苔」が。計画通りの「弱さ」が。それを「見せつけ」てしまう「弱さ」が。

その「土の床」は、紺青のタイルの真下にも計画されている。「土の床」からは、垂直に伸びる植物が、ワサワサとタイルの表面を飾り立てる。土、レンガ、植物、タイル。下から上へと目線を移すと、タイルの天端に嵌め込まれた木のまぐさに気づかされ、それは壁面に貼りついただけのレンガの荷重を受け止める身振りとして、そこが「開口」部であることを示すわけだが、ここもまた図面では「AUKKO=穴」と表記されていて、建設途中の写真で確認してみても、実際そこは最後までレンガの剥がされた「穴」のまま残されていた。おそらく青いタイルは最後に嵌め込まれたものなのだろう。壁面の「青い穴」、それは水の溜められた「湖」として、床面に穿たれた「赤い穴」=「炉」=「KOKKO」と対峙している。

一方、この家の中でもっとも大きな「穴」。それはタイルに隣接するリビングの「窓=開口」であるはずなのだが、そこに描かれていたはずの木のまぐさは、いつからかタイルの天端へと横滑りしたらしく、まぐさを無くして輪郭がぼやついたその「開口」は、一度は中庭の軸を引き受けたかに見えたものの(検討の図面では、ドアの中心軸と炉の中心軸が合っていた)いまや壁面装飾の一部として、ズラされた「透明な壁」の二次元パターンに還元されてしまったわけだから、「窓」を頼りに家の内部へと向けられた視線もまた、まぐさを載せた「不透明な窓」へと横滑りしていくようなのだ。ところが、タイルの表面が内部への侵入を拒み、跳ね返された視線は、家の中へと入り込むこともなく、結局は中庭の表面をまさぐり続けるしかない。壁面の「実験」の鑑賞。目の運動が強制される。そのとき、たしかに「窓」は、中の庭、中庭の風景をみる「眼」となっていた。

木、レンガ、植物、タイル、そして、反射する風景。さまざまな素材がその「眼」の中に一緒くたに吹き寄せられて、速度の異なる時間の束が一瞬のうちに視覚化される。気散じの、その一瞬のうちに時間の推移を示すこと。この『実験住宅』でアアルトが本当の意味で「試み」たのは、空間の中に時間を内在させる、その不可能な「未開」の領域への「実験」ではなかったか。母屋に後続する「尾ひれ」としての建築群は、「カレリアの建築」で述べられた「一つの単純な細胞、あるいは不完全な胚のような建物」※22が成長していく、その「成長へのプロセス」なのではなく、屋根を剥がされ、壁を剥がされ、もはや建築としての体裁もなくし、囲いであることもやめて、自然へと戻っていく、そうした未来へ向かって前進しながら「朽ちていくプロセス」が、瞬きのうちに現前した姿ではなかったか。あるいは、「時間の彫刻」。※23それは、タルコフスキー※24が、映画的作業の本質として定義した言葉であったが、誕生から死にいたる「時間の塊」を削り出し、選択され結合された事実の束を一瞬の、上映時間のうちに閉じ込める、それが映画であったとするならば、この『実験住宅』は、まさにその映画的作業そのものにほかならない。実験映画ならぬ、映画的実験『コエ・タロ』。

それに、「映画はまずもって造形的である」※25と述べたエリーフォール※26の言葉を借りれば、「時間は、映画によって、実際に空間の一次元になった」※27のだったが、まずもって映画という存在自体が、時間の空間化した「造形」として芸術一般の「未開」の領域に現れてきたものであった。そこで、映画は「シネプラスティック=映画造形、あるいは造形的映画」なる言葉に言い換えられているわけだが、「プラスティック=plastic」とは、固定化された不動の形態のことではなく、「可塑的」という意味において、常に運動状態でありながら、しかし、その運動自体、あるいはそこに至るプロセス自体が保存され、固定化させた「造形」を指していたはずで、つまりはこの「壊れた家」も「壊れていく家」として、庭園のフォリーのように最初から「廃墟」であってはならないはずなのだ。運動を続けること。朽ちていくこと。「廃墟になっていく」こと。その変化のプロセスそのものがこの『実験住宅』で目指された「プラスティック=建築」なのであろう。しかし、それは映画ではない限り、そして建築である以上、一瞬のうちに理解されるものでなければならなかった。たとえば、何かの欠落。そこにあるべきものの不在が、それがあったであろう過去の時間を、同じ空間にいながら知覚させる。たとえば、皮膚の剥がれ。「剥がれた」それは、痛みと音をともないながら、「剥がれていった」、その生々しいプロセスまでをも、触覚的に、聴覚的に、イメージさせて、圧縮された時間の長さは一瞬で、しかし、端折ることなく確実に「眼」を通して感覚される。たとえば、剥がされた瓦、レンガ、木、白の塗装。ベリベリなのかグシャグシャなのか、その音楽が聞こえだす、そのとき、間違いなく「建築は動いている」※28はずなのだ。「映画はまずもって造形的である。映画はいってみれば、動く建築なのだ」※29

※16

Alvar Aalto,The Reconstruction of Europe is the key problem for the architecture of our time,1941,引用箇所は著者訳

※17

ヨーラン・シルツ,白い机 若い時 アルヴァ・アアルトの青年時代と芸術思想,田中雅美/田中智子訳,鹿島出版会,1989,p218

※18

マルック・ラティ,アルヴァ・アアルトの住宅,人々のためのパラダイス,田中雅美訳,a+u1998年6月臨時増刊,p20

※19

建築家,建築学者,1936年生まれ

※20

Juhani Pallasmaa,Surface,Touch and Time,Aalto the Brick,Alvar Aalto Museum,2001

※21

アルヴァ・アアルト,ムーラッツァロの実験住宅,アルヴァアアルト-エッセイとスケッチ, ヨーランシルツ編,吉崎恵子訳,鹿島出版会,1984

※22

アルヴァ・アアルト,カレリアの建築, アルヴァアアルト-エッセイとスケッチ, ヨーランシルツ編, 吉崎恵子訳, 鹿島出版会,1984

※23

アンドレイ・タルコフスキー,刻印された時間,映像のポエジア,鴻 英良訳,ちくま学芸文庫,2022

※24

映画監督,1932年生まれ

※25

エリーフォール,映画造形について,エリーフォール映画論集,須藤健太郎編訳,ソレリス書店,2018,p19

※26

美術史家,1873年生まれ

※27

Ibid.,p30

※28

1937年パリ万博フィンランド館のテーマは「森は動いている」であった

※29

Ibid.,p19

_2-320x180.jpg)

_1-1-320x180.jpg)