変わらない島で変えないこと – サルデーニャの建築家アルベルト・ポニスの建築(松村耕/建築家)

初めに、作品集を作ろうと私が話を持ちかけたのは、イタリアの人でした。エレクタ社のね。今でも覚えているのですが、編集担当の一人と一緒にモックアップを見ながら、パラパラとページをめくっていた時のことです。彼は全ての写真と図面を見終わってこう言いました。「正直に申しますよ、ポニスさん。誰がこれに興味を持つのでしょうか」それで、私はこう言ってやりました。「オーライ。では、さようなら」

アルベルト・ポニス「ジョナサン・サージソンとの対話」※1

アルベルト・ポニスはその後、イタリアのスキラ社と契約し、そこからさらに8年ほどの歳月をかけ、初めての作品集を完成させた。それが2003年のことになる。2014年には、チューリッヒのパークブックス社から初の英語版作品集『The Inhabited Pathway:The Built Work of Alberto Ponis in Sardinia』が出版された。最も近年では、2023年4月に〈Drawing Landscape:Aberto Ponis〉展が中国の同済大学で開催されている。これもまたアジアで初の展示であった。

かれの建築家としての活動は、イタリアのサルデーニャ島に限られている。これまでにかれが手がけた建築は300を超え、そのほぼ全てが住宅であるらしい。月曜日から日曜日まで毎日働き、これといった休日も取らないようだ。朝起きて、赤いスカーフを首に巻き、そして設計にとりかかる。その繰り返し。※2 建築に用いられる素材はいつも決まっている。レンガ、セメント、プラスター、瓦、木製のドアと窓。わざわざ島に輸入する必要のある素材は選ばない。特殊な仕上げを施すことはもちろん、大スパンを飛ばすことに対しても反対の姿勢を示す。無駄に複雑になるだけだ、と。※3住宅の内部は白く仕上げられ、決まってその中心には暖炉が据えられる。施工は地元の建設会社に頼み、職人のクラフトマンシップには頼らない。こういった全てのルーティン(選択)が、かれのポリシー(政策)となりスタイル(様式)となる。その姿に、誰もがすぐに「批判的地域主義」のお墨付きを与えてしまいたくなるはずだ。しかし、余計なことは考えまいと過剰なまでに自制の効いたその態度は、例えば、ケネス・フランプトンの褒め称えるバウスヴェア教会のそれとは全く異なるものなのだろう。そこには、聖なる施設をわざわざ納屋風の見た目にあつらえる、その観念的な素晴らしさ、とはまた別の、それでいて、単なる懐古主義とも異なる世界があるように思われる。

先の英語版作品集には、かれの設計する住宅のルールが簡潔にまとめられている。※4

・設計は事務所内だけで行わない。

・車では辿り着くことができない。

・輸入を必要とする素材や技術は用いない。

・ワンフロア以上は作らない。

・庭、芝生、植物は用いない。

・凡庸な施主のためのものではない。

・同じものはない。

・劣化しない。

・大きくしない。

これらは、アルベルト・ポニスの研究者セバスティアーノ・ブランドリーニの編集によるものだが、かれ自身も十分な時間を費やし、その編集に携わっていたことは想像に難くない。「~ではない」と否定型で統一された自身の教えにしたがって、自身の求める正しさらしきへ近づいてゆくその姿。それは、「~かもしれない」とただひたすらに可能性を褒め称える、おおらかでポジティブな、しかし、それゆえに不埒な態度からは慎重に距離をとろうとしているようだ。

アルベルト・ポニスは1933年に生まれた。生まれた場所はサルデーニャ島、ではなく海を渡ってすぐ近くの港街ネルヴィにある。ネルヴィはジェノヴァの郊外にあたる。ポニスの父マリオは、ネルヴィでテキスタイル会社M.I.T.A(Manifattura Italiana Tappeti Artistici)を創立し、当時はジオ・ポンティとの取引も多く行っていた。かれは高校を卒業し、ジェノヴァには建築大学がないという理由から、フィレンツェ大学へ進学し学位を得ている。当時のフィレンツェ大学には、アダルベルト・リベラがいた。そこでの教育の影響か、かれは今でも多くのドローイングを制作する。街には、アルベルティやブルネレスキの建築があり、アンジェリコやジョット、ウッチェロやボッティチェリ、マザッチオといったルネサンスの巨匠が近くにいたことは良かったことだ、と後に語っている。※5一方、模型は全く作らない。敷地で考える方がよっぽど合理的らしい。※6唯一の模型は、建築家として初めての洗礼を受けたと語る処女作の模型。お守りとして事務所に鎮座している。※7大学卒業後はロンドンへ移り、エルノ・ゴールドフィンガー、デニス・ラスダンの事務所で勤務しているが、どちらにも長く留まることはしなかった。当時、ブルータリズムの代表的建築家であった彼らの事務所には、居座るには十分すぎるほど魅力的な仕事があったはずである。60年代のロンドン、そして、70年代、80年代のミラノ。都市の建築が輝いた奇跡的な時代から、かれはひっそりと身を引いていく。

最初の住宅は、1963年にサルデーニャ島の北東部プンダ・サルデーニャのポルト・ラファエルに建設された。友人の紹介を受け、この地に新しく観光客を誘致するためのサンプル・ハウスを作ってみないか、といった依頼であった。依頼主は、ポルト・ラファエルの土地一帯を買い占め、観光地化することを目論んでいた。いわばリゾート開発である。そして、後に続く多くのクライアントもまた、このポルト・ラファエルにホリデーハウスを希望するイギリス人であった。そうした経緯から、かれは当時勤務していたロンドン、そしてこのサルデーニャの間を約7年間に渡って往復しながら生活を続けた。冬はロンドンのクライアントと打ち合わせを行い、設計を進め、夏はサルデーニャに現場管理へ。その後、ホテル住まいの続いたサルデーニャでの生活から、プンダ・サルデーニャの隣町パラーウに自身の拠点を構え、ようやく島の建築家として腰を据える。つまり、かれの建築家としてのキャリアは、サルデーニャ島の中でも当時未開拓であった北部の、特にプンダ・サルデーニャの観光地化と一心同体であったわけだ。ほとんど人のいないこの一帯は、まるで、昨日戦争が終わったかのように時が止まっていた、とかれは当時の様子を述べている。※8 最初のサンプル・ハウスからほどなくして、同じ依頼主から海岸の突堤に残されたバンカーを改修し、ヨットクラブへと再利用する計画が持ちかけられた。観光客は、年々増加の一途を辿っていて、浜辺には祝祭のムードが溢れていただろう。ヨットクラブは、ひと夏を過ごす観光客の社交場としてうまく機能したようだ。そうして、突堤に見えたはずの負の遺産は、輝く白の下地となって遠くへ消えていってしまったのか、今では、この北部一帯は、エメラルドコーストと呼ばれる立派な高級リゾート地として知られている。

サルデーニャにしよう、何もない場所だから。歴史がなく、日付がなく、民族もお国自慢もないから。サルデーニャにしよう。ローマ人も、フェニキア人も、ギリシャ人、アラブ人も、サルデーニャを征服したものはどこにもいないという。あそこは外 – 文明の外なのだ。

D.H.ロレンス『海とサルデーニャ』※9

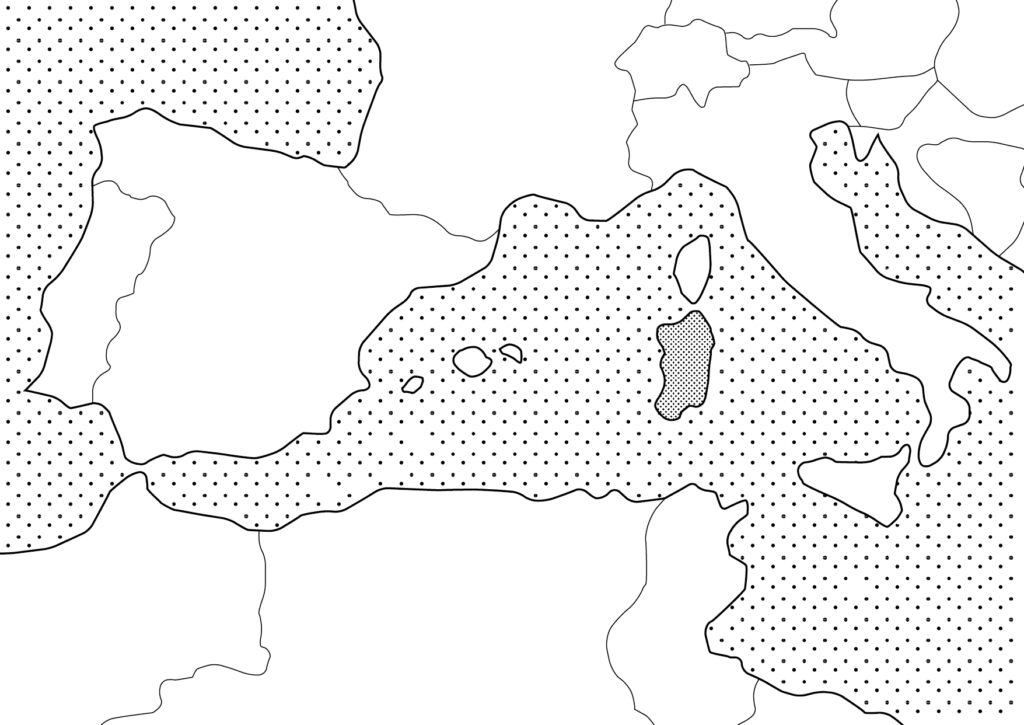

1921年、この地を訪れたイギリスの作家ロレンスは、行く先々でこの地の「何もなさ」を幾度となく、噛み締めるように確認する。その紀行文には、観光地化される以前のこの島を「発見」する喜び、そして本当に「何もない」ことへの安堵と可笑しみが、近代人としての自身の眼差しを満たしていく様子が描かれている。サルデーニャ島は、地中海に位置し、シチリアに次いで二番目に大きな島である。島は、イタリア、フランス、スペイン、モロッコ、アルジェリア、チュニジアといったさまざまな国に囲まれていることもあり、イタリア領とはいえ、島の南端からはローマよりもチュニスの方が近いほどの距離にある。イタリアの一州となったのは1861年のことであるが、その歴史は古く、紀元前1500年頃から約1000年間にわたって建設され続けた石の積層建造物ヌラーゲに関しては、未だに謎も多い。ヌラーゲ文明の終焉と前後してフェニキア人、カルタゴ人、ローマ人の侵略が続き、5世紀にはヴァンダル王国、6世紀には東ローマ帝国、8世紀以降はアラブ勢力などから支配を受け続けた。また、ギリシャ人も植民地化を試みるも失敗に終わったそうだ。その後は、中世から続く漸次的なスペインの支配によって、一度はスペイン領になったものの、スペイン継承戦争でオーストリアの領地へと変わり、1720年にサヴォア家の領土としてサルデーニャ王国が誕生する。イタリア語による教育が始まったのもこれ以降のことである。代わる代わる、さまざまな国から半端なままに支配を受け続け、ぽっかりと文化的成熟の抜け落ちてしまったこの「辺境」の島には、「運命をもたず、時と歴史にのこされた土地」※10と述べるロレンスによれば、紀元前と現在がすぐにでも繋がれる、ここだけの「日付のない」時間が流れているはずなのだ。

アルベルト・ポニスの建築には、外観がない。正しくは立面がない。それらは、この土地の特徴である丸みを帯びた花崗岩の岩間にすっぽりと身をよせ、すべり込むかのようにして建築される。赤みを帯びた瓦屋根が、なめらかな、しかし、それでもまだ微細な凹凸を残した岩肌にカモフラージュして身をかくす。それは一瞥してすぐにでも、土着の、と形容すべき相貌をしている。ところが、果たしてそれはこの地域だけに特有のものなのだろうか。確認を急ぐ目は、その瓦屋根のあまりの素朴さにただただ唖然としてしまう。ケネス・フランプトンは、批判的地域主義の7つの特徴を述べ、その第一に「批判的地域主義は、中心的ではなく周縁的な活動として認識されなければならない」※11と述べている。であれば、この屋根もまた「周縁的」であって欲しいものなのだが、そう認めるには、ただあっけらかんと「何もなく」、あまりに普遍的なそれは例えば、ギリシャのコンスタンティニディス、ポルトガルのシザ、日本のアンドウ、と比較すると明らかだろう。あるいはメキシコのバラガン・・・。そもそも「周縁的」とは、中心に対する地理的条件、つまり物理的距離によって付与される特権のことだろう。しかし、この「辺境」の島は、むしろ地中海の国々に囲まれた、まさに文化的中心に位置しているのではないだろうか。千年の時を経てもなお、距離の特権を享受することも許されず、まるでドーナツの穴のように空洞化した中心。文明の窪み、外部として。アルベルト・ポニスの活動がヨーロッパを中心に大きく着目され始めたのは、2010年前後のことである。かれがこの地で活動を始めてからすでに50年近くが経過していた。私たちの目がドーナツの円環をぐるぐると巡回し、ふらついているうちに、ようやくなのか、たまたまなのか、ついにその中心の空洞へと目が向けられた、ということだろうか。

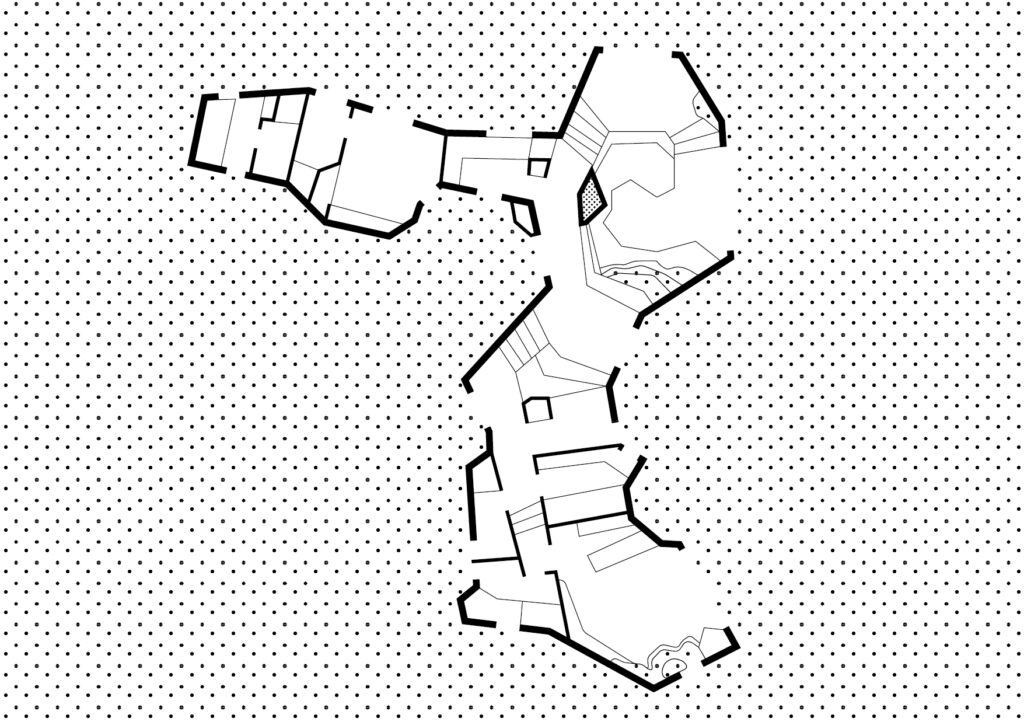

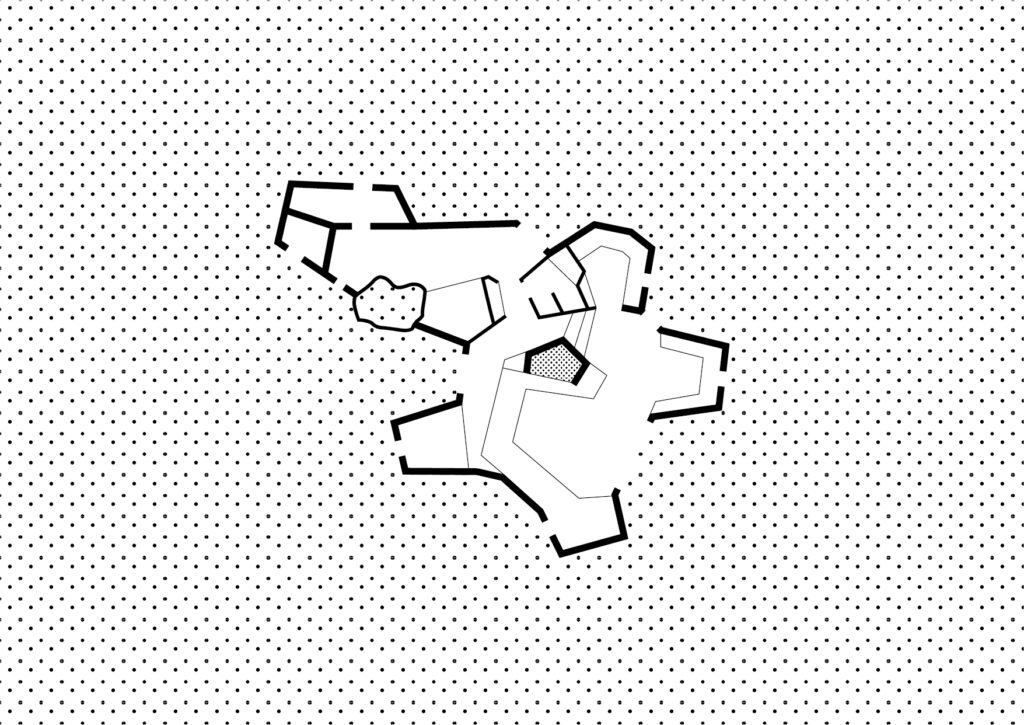

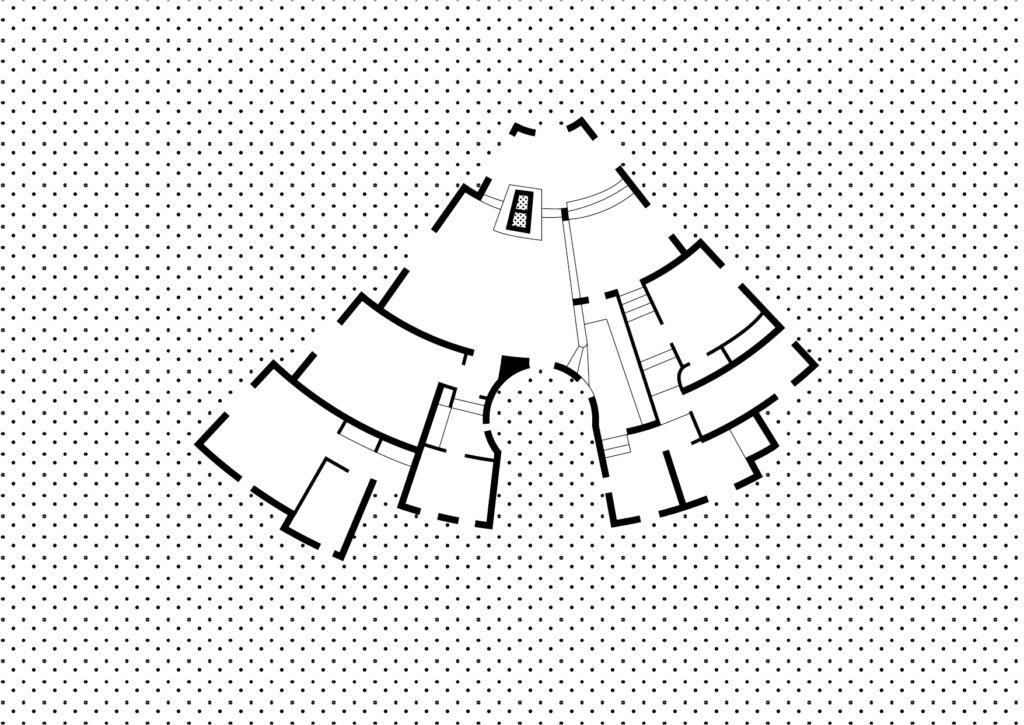

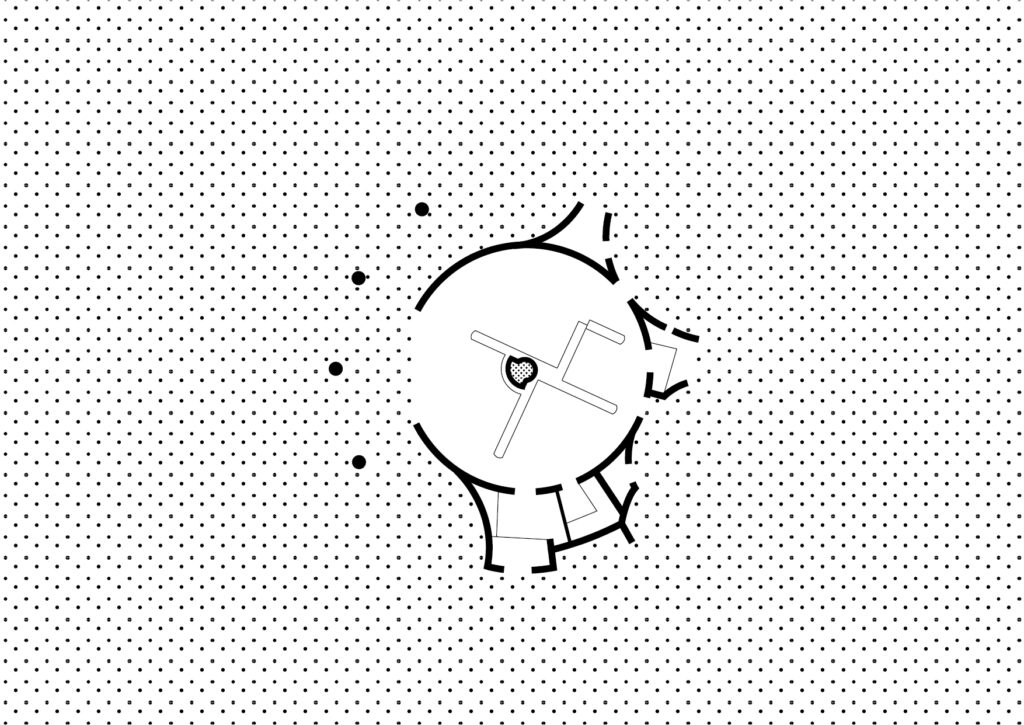

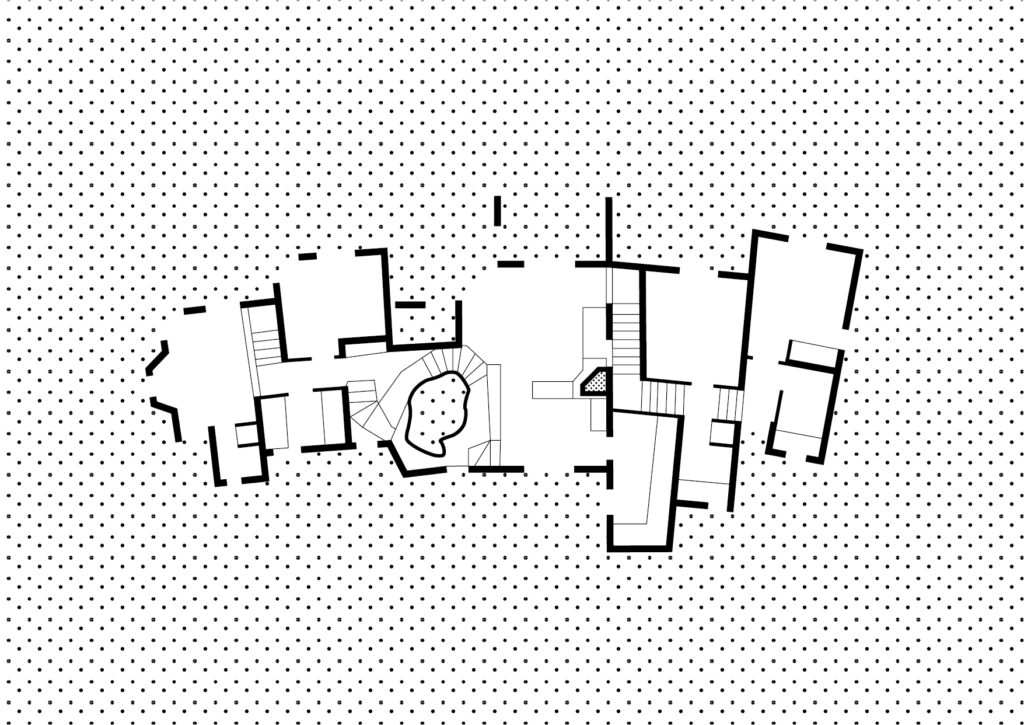

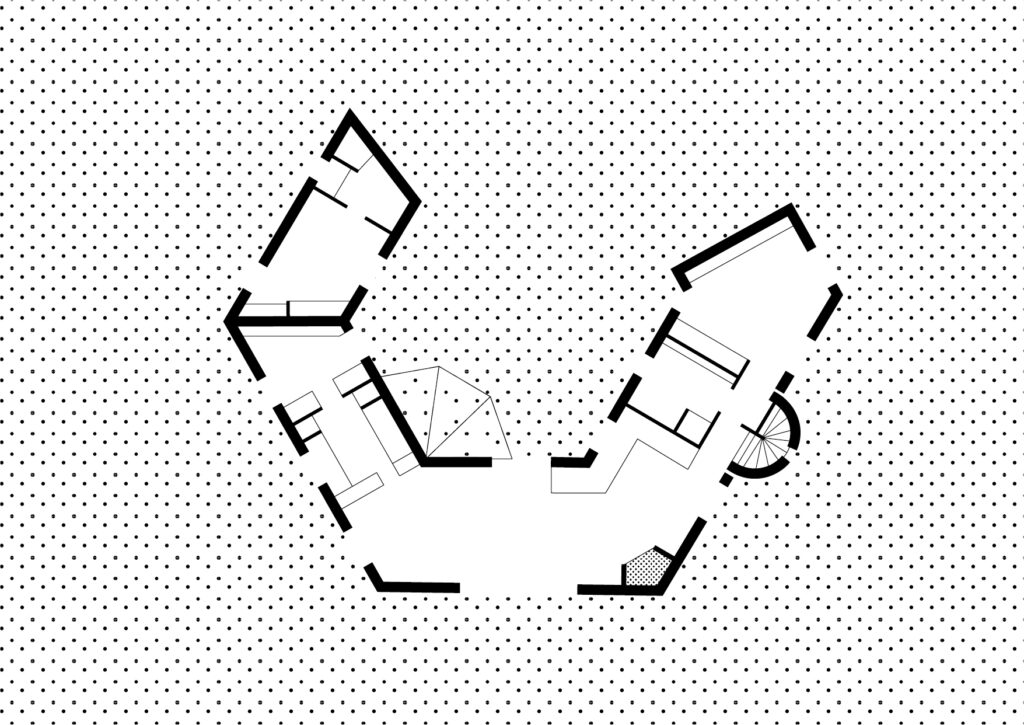

サルデーニャ島にも、ヴァナキュラー建築と呼べるものがある。紀元前のヌラーゲから一気に18世紀まで飛んでしまうのがこの島らしく、その建築は「Stazzo」(a place to rest)と呼ばれる石造の小さな建物で、おもに住居や羊飼いの小屋として使われたそうだ。屋根は切妻。テラコッタの瓦葺き。ワンスパン4メートルほどの矩形のブロックを単位として、列車のようにリニアに連携することができるようだ。大きさが必要となれば、無駄にスパンを飛ばさずともただ繋げればよい、というわけだが、ともかく、アルベルト・ポニスの建築は、この「Stazzo」を原型としている。ところが、その矩形の原型は、周囲の岩に押し潰されたかのようにして窪みをつくり、ぐにゃりと歪められ、その運動の過程で、ある種の粘着性を獲得ながら連結を繰り返し、なんとかかんとか敷地に這いつくばっている、ような姿にまで変形されてしまっている。その姿は生き物のように、ぐったりと気だるく脱力していて、それをヴァナキュラーの発展系だと短絡するには、あまりに「発展」という言葉と釣り合わない。その言葉の明るくハツラツとした、それに何より進歩的なイメージとは似合うはずもなく、ただそれが「Stazzo」(休息している)の変形された姿であることだけは確からしく思えてくる。たとえば、「Casa Scalesciani」では、膨張と伸縮を繰り返しながらクネクネと蛇行し、「Casa di Ivan」では、干からびて手足の縮んだヒトデさながらの愛くるしい姿に。「Casa Hartley」では、同心円状の扇形がいくつも重ねられ、「Studio di Yasmin」では、家としては気恥ずかしいほどの正円形に。幾何学的なそれらもまた、数学的な曲率で歪められた矩形の姿なのだろう。さらに「Casa Schachter」では、景色へのジェスチャーだろうか、複数枚の壁面がやや角度を開きつつ並列され、「Casa Gostner」は、六角形の要塞に・・・といった具合に、その平面形状は、節操もなく融通無碍に「~かもしれない」の可能性を展開してみせる。ヴァナキュラーの発展でもなく、保存でもなく。あるいは、こうしてアメーバのように変わり続ける、その運動にこそ価値があるのだろうか。だとすれば、それは、あるべき姿から逃れるように、変形され、歪曲され、ついには、形式(formation)から離れた(de)、ヴァナキュラーのデフォルメ(誇張ではなく)された姿なのではないだろうか。ところが、こうして歪められた「自由な平面」には、先に述べたかれのルールがしっかりと順守されていて、遠目には見事なほどにどれも同じ相貌を呈している。ただ、それを知らせるのも、いまや立面の役割を代替する瓦屋根の存在であって、結局、デフォルメされたバリエーション(可能性)など、もはやそれを支える土台でしかなく、役割としての「機能性」もほどほどに、「発展」という言葉の責任からも免れたそれは、だからこそ気楽に変わり続けているのかもしれない。

建築家は、たいてい崖地のような難しい敷地に建てることを好むものだが、かれはとりわけそうなのだろう。依頼主の要望がなんであれ、対話する相手はまず先にその土地であるべきなのだと、その要望はいつも丹念にドローイングとして書き留められている。そうして、建物は風景の中に縫合され、溶解し、埋没していく。まさに「風景配置的」な手つきでのオペレーションとでも言うべきそれは、間違ってもフランプトンの述べる「scenographic」といった意味ではなく、そもそも書割りとしての立面もないに等しい。マリオ・ボッタが、自身の手つきを「土地を建てる」と表現するのであれば、かれの場合は、建つことすらも諦めて「土地になってしまった」とでも言うべきほどに、自律も自立もする気がないように思われる。とはいえ、断面変化の激しい敷地にぐにゃりと歪んだ平面形状が重ねられると、屋根には複数の稜線が発生してしまい、当然おさまりが難しくなるわけだが、そんな懸念もどこ吹く風と、そこにはしかるべき稜線への配慮などさらさらなく、一枚の屋根を美しく見せるための工夫、といったテクトニクスは全く欠落し、屋根には行き当たりばったりにテラコッタの瓦が吹き寄せられる。うねりくねり押し合い圧し合いしながらも、一つのまとまりを形成しようとするその運動は、小さな魚が集まって大きな魚となる、その健気な姿を連想させて、地中海の赤い鱗に見えてくる。鱗は、捲れ、削られ、崩れ落ちつつ、今もなお侵食され続けるその土地の岩肌と振動し、一体化する。そのとき瓦は、屋根を構成する一要素としての記号性から遠く離れて、その土地となり、物質化する。建築が島の時間と同期する。それは、進むでもなく戻るでもなく、歪んだ土台で足踏みしながら、ああでもないこうでもない、とただ運動を続けることで積極的に「発展」することを拒み続けているのだろう。この島には「発展」しないことの価値があるのだから。

映画監督ミケランジェロ・アントニオーニもまた、このサルデーニャ北部の景観に惚れ込んだ一人であった。当時の恋人モニカ・ヴィッティと過ごすための別荘を建設している。ある時、設計者である建築家、ダンテ・ビニと海岸を歩いていると、アントニオーニは、落ちていた小石を拾って、この小石のような家を建ててくれ、と頼んだという逸話がある。かくして60年代後半に建てられた「Villa Vitti Antonioni」※12であるが、ほとんど使われることもなく、当時はまさに小石のように映ったであろう、まあるくなめらかな薄膜コンクリートシェルの肌理は、今では見事にガサついて景観の異物と化してしまった。小石にとっては、上下も左右も違いはないが、少なくとも建築にとっては天と地には大きな違いがあるはずで、風雨に晒されすっかり劣化してしまったその「発明的建築」の頼りない姿に、建築の「発展」が意味したことの短命さを思い知らされる。

だがサルデーニャで見る眼は、やわらかな何もない暗闇だ。一面ビロードにおおわれていて、なかから小鬼がのぞいていることもない。さらになじみの薄い、いにしえの音を響かせる瞳。まだ魂が自意識をもたないころの、ギリシャの精神がこの世に現れる前の時代の音がする。

D.H.ロレンス『海とサルデーニャ』

アントニオーニの『赤い砂漠』では、息子に何かお話をするようせがまれたモニカ・ヴィッティが、唐突に島の少女の情景を語りだす。少女はいつも一人で、浜辺にはウ、カモメ、野ウサギが飛び回る。「岩かしら。まるで生物のようだった。優しかったわ」と語るモニカ・ヴィッティの不安げな声と共に、サルデーニャの柔らかな岩肌のクローズショットが繰り返され、その艶やかな曲線が、断続的に映し出された女性の脚部のクローズショットを思い出させる。その後、シーンは代わって、彼女は別の男のもとで、地図を広げながら問いかける。「もっと気持ちよく暮らせる場所があるかしら」。この一連のシークエンスが、黒い目をした少女の浮かぶサルデーニャの海岸と、世界のどこかに存在するはずの楽園をイメージとして繋ぎ合わせる。実際、そこは未開発のパラダイスであったはずである。心身に健康をもたらしてくれるであろう、その素晴らしい景観は、文明として不完全なままに放擲された悲劇的な島の歴史と重ねられ、人々の郷愁を誘うようだ。近代人のロストパラダイス・・・。

ところで、アルベルト・ポニスはこの島に定住していない。今でも自身の生まれ故郷であるジェノヴァの自宅(冬の家)と、パラーウの自宅(夏の家)とを行き来して生活しているそうだ。特に冬の間は、島を出ていることの方が多いのだろうし、それは多くの観光客と同じことで、そういえば、かれの設計した建築は、そのほとんどがひと夏を過ごすための別荘であった。きっと、だからこそかれのルールは守られるのだろう。実際、そこには、車でアクセスすることができない。車は大通りに停めて、険しい小道を歩いてゆくことになるのだが、その道中、身体に負荷をかけながら、ゆっくりと進む時間の中に、休暇中である自身の姿を実感し、その土地、その建築が少しずつ身体化されてゆく、ようなのだ。辿り着く先にあるのは、素朴な、そしてあまりにもプリミティブな、ひと夏のための小さな家。まるで、茶室へのアプローチのように一瞬の経験を印象付けるには、十分すぎるほどの演出。そこで、ひとときの住人は、千年の時の流れを感じるのだろう。本来の人間の生活とはこうあるべきなのだ、と。そこでは、近代化の産物は見事なまでにあっさりと放棄されてしまって・・・。いやしかし、どうせ、ひと夏の体験なのだから。

批判とは、距離をとることだろう。建築家アルベルト・ポニスは、あらゆる流行や思想から距離をとる。そして、同時代性からも逃れようとするかれの建築は、文明の窪み、サルデーニャの地で50年の歳月をかけて定住を試みる。その土地となった建築は、観光地化されることで、その身の安住を密かに期待しているのだろうし、また夏になればやってくるはずの新たな住人たちを待ちながら、ひっそりと冬を一人で過ごすのだろう。この土地の管理人、アルベルト・ポニスもまた、観光客の一人であるべきなのだ。適切な距離を保つためには。過度に近づいて肉体化することもなく、過度に離れて対象化することもなく。批判とは、距離をはかることだろう。

僕はサルデーニャ山中の征服されざる荒くれどもを愛する。彼らのストッキング帽と、燦然と動物的輝きを放つ愚味とを愛する。均質化の最後の波が、その見事なまでのとさかを、帽子を押しながすことがないように、切に祈る。

D.H.ロレンス『海とサルデーニャ』

かの島の管理人アルベルト・ポニスが50年以上を過ごしたパラーウの自宅からは、海が見えない。また、海の近くに家を望んだこともなかったようだ。一方、かの別荘たちもまた、海沿いの断崖絶壁にへばりつき、それでも海とは対峙することはなく、「Villa Vitti Antonioni」のはめ殺された海のことなど知らない素振りで、しかし、さりげなく気を向ける。サルデーニャ特有の強い海風を考慮してのことだろう、フィックスの大きな窓はなく、その代わりにパタパタと小さな窓がいくつも開けられている。ただ不思議なことに、そのどれもが不明瞭に思えるのだ。それが海へ向けられたものではないにしても。窓からは、出し抜けに周囲の岩や野草が覗き込み、人の視線の高さは考慮されているのだろうか、住人のために開けられた窓なのだろうか、それすらもわからないほどに作為が感じられない。どこへ向かうともなく、プスプスと穴の穿たれた家の外殻は、内部に多孔質の空洞を包み込み、窓の扉は風に揺れて、波の音が侵食する。家に海が反響する。アントニオー二は、かの発明家に、小石の「ような」ではなく厳密には「smell like」と頼んだようだが、それは、まさにこういうことではなかったか。フランク・ロイド・ライトの落水荘が、滝の「中にいる」経験を与えるのと同じ意味で、かれの建築は、サルデーニャという島の「中にいる」、を感じさせる装置なのだろう。内部に設けられたいくつもの階段は、土地の断面をなぞり、小刻みなステップが身を揺らす。身体は波となって、壁の歪みで跳ね返ってふくれあがる。空洞は、島の全てで満たされる。禁じられた庭や植物もまた、すでにこの「中にいて」、岩と家の距離は、限りなくゼロに近づき互いに交差する。家の中でくつろいでいる、岩。本当の住人。マラパルテ邸が「私(=マラパルテ)のような家」であるならば、ここもまた「私(=サルデーニャ)のような家」だということなのだろう。家は島になる。

イタロ・カルヴィーノの『アメリカ講義-新たな千年紀のための六つのメモ-』※13には、1985年にハーヴァードで行われた5つの連続講義の内容が記録されている。タイトルにあるように6つ目の講義が予定されていたはずであるが、カルヴィーノは、その講義を終える前に帰らぬ人となってしまう。二十一世紀へ向けて文学が遺すべき価値として講義で述べられたのは、次の5つの価値であった。

1.軽さ 2.速さ 3.正確さ 4.視覚性 5.多様性

そのどれもが、かの建築家に当てはまることもなく、そのことにこそ価値があるように思われる。それに、幻となった6つ目の価値は、Consistency = 一貫性、であるはずだった。「前衛」もなく「後衛」もなく、ただ、変わらなさ、とでも訳すべきか。

※1

Sergison Jonathan,Alberto Ponis,“Alberto Ponis in conversation with Jonathan Sergison,”AA Files No73,2016,p120(筆者訳)

※2

Team Shicaiによるショートフィルム「Drawing Landscape:Alberto Ponis」では、アルベルト・ポニスの息子が父の生活の様子を語っている。

※3

Sebastiano Brandolini.ed, The Inhabited Pathway:The Built Work of Alberto Ponis in Sardinia,Parkbooks,2014,p226

※4

Ibid,p226(筆者訳)

※5

Sergison Jonathan,Alberto Ponis,“Alberto Ponis in conversation with Jonathan Sergison,”AA Files No73,2016,p103

※6

Ibid,p126

※7

Ibid,p106

※8

Alberto Ponis,Harpier’s Bazaar,The Inhabited Pathway: The Built Work of Alberto Ponis in Sardinia,Parkbooks,2014,p22

※9

D.H.ロレンス,『海とサルデーニャ – 紀行イタリアの島』(武藤浩史訳),晶文社,1993

※10

Ibid,p96

※11

ケネス・フランプトン,「批判的地域主義:現代建築と文化のアイデンティティー」,『現代建築史』(中村敏男訳),青土社,2003,p562

※12

「Villa Vitti Anotonioni」の現在の様子は、下記のリンク先から確認することができる。

https://architectuul.com/architecture/la-cupola

※13

イタロ・カルヴィーノ,『アメリカ講義-新たな千年紀のための六つのメモ-』(米川良夫,和田忠彦訳),岩波書店,2011