フィンランドの夏の家 – アルヴァ・アアルトの未開の地 (1/4)(松村耕/建築家)

_1-1.jpg)

>「…(中略)…夏のフィンランドはすばらしいことは知っています。もしそちらへ行けたなら、私たちは建築のことなど一言も話さないだろうね。天国だね!一週間前にもう一つの天国を自分のために建てました。2m×4m(正方形二つ分)の小屋で、一人で瞑想にふけったり、この手紙を書いたりできます。ここからほんの20m先の崖下に海が広がっています。…(中略)…」※1

1954年8月、ル・コルビジェからアルヴァ・アアルトへ宛てた手紙である。ここで述べられているのは、かれが生涯を過ごした夏の家『カップマルタンの休暇小屋』に隣接するアトリエのことだろうか。そのコルビジェとほぼ同時期にアアルトは夏の家『コエ・タロ』を建設している。それは、かれが新しい妻エリッサと共に取り組む初めてのプロジェクトであった。コルビジェの『カップマルタンの休暇小屋』もまた、当初は妻へのプレゼントであったらしい。一辺が3.5メートルほどの小さな建築である。一方、アアルトの『コエ・タロ』は一辺が14メートルもあり、とても小さな建築と呼べるものではない。アアルトの伝記作家ヨーラン・シルツはこう述べている。

>「もし彼がごく普通のフィンランド人だったなら、美しい自然が広がるパイヤンネ湖のほとりの土地を1952年に購入した時、多くの同国人と同じように乾燥した丸太づくりの素朴な別荘を建てて、文明からしばしば逃れたことだろう。けれども彼が建てたのは、樹木の多い崖に建つアトス山の修道院を思わせる住宅で、自然を支配する洗練された人間の存在を誇示している。」※2

アトス山の修道院を思わせたのは、西面に屹立する白壁のためだろう。湖から見るその姿は、二層分の高さ以上に感じられる。そのフィンランドの夏の家は、シルツの述べるように大きいのだ。日本の夏の家、吉村順三の『軽井沢の山荘』は、その一辺が7メートルほど。比較すると大きさが理解しやすい。また、どちらもほぼ正方形の平面形状をしているため、面積としては4倍の差があることになる。さらに『カップマルタンの休暇小屋』はその一辺が『軽井沢の山荘』のほぼ半分。つまり、コルビジェの夏の家とアアルトの夏の家とでは面積として16倍の差があることになる。もちろん『コエ・タロ』には、その最たる特徴である大きな中庭が外部空間として含まれていて、単純な内部空間の面積比ではないのだが、建物の輪郭が作り出すそのサイズ感がかなり異なることがわかるだろう。

『カップマルタンの休暇小屋』は、丸太を横積みにしたログハウスの風貌で、屋根は単純な片流れ。その勾配は、先細りする丸太を同じ向きに重ねていくことで形成されていて、それは『コエ・タロ』に付随するサウナ小屋と同じ方式である。ただ、コルビジェの場合は、実際に丸太を積んでいるわけではなく、カットした丸太を外壁に貼り付けているだけなので、それだけに表面上は「丸太作りの素朴な別荘」そのものの姿と言ってよいだろう。一方、『コエ・タロ』に用いられているのは、大量のレンガである。さまざまな形のレンガが外壁を埋め尽くし、壁面のここそこに細やかな陰影を作りだす。アアルトは、レンガという素材を「価値を生み、お金に変える」ことのできる最も安価な工業製品として好んで用いていたようだ。『コエ・タロ』がフィンランド語で「実験住宅」を意味することはよく知られている。実際、かれはこの家が「実験」住宅であることを強く主張していて、税金を逃れるために個人の所有別荘ではないことをしきりに証明する意図があったのではないか、といった実利的なアアルトらしい噂もある。しかも、このレンガという素材は、フィンランドの伝統的な建設材料というわけではなく、のちにフィンランディアホールで大量に用いられる大理石と同様に、北の辺境フィンランドに生まれ育ったアアルト自身の南方、特にイタリアへの憧憬によるものだと理解されている。

シルツによれば、「多くのフィンランド人が好んで手に入れたがる理想の環境とは、手のつけられていない未開の地である」※3 そうなのだが、まさに「理想の環境」ムーラッツァロ(Muuratsaloという地名にはsalo=未開の原野、の意味を含む)の地で目指されたのは、どうやら自然との共生といった別荘らしく生易しいものではなかったようで、その建築は「自然を支配する洗練された人間の存在を誇示」するには十分すぎるほど、唐突で不自然な存在であったはずなのだ。それは、ある意味まともなコルビジェの小屋と比較すれば明らかなことなのだが、そうした「ごく普通のフィンランド人」らしからぬアアルトの非常識さは、それでも顕在化することもなく、『コエ・タロ』につきまとうイメージは、いつも長閑で優しい雰囲気で満ちている。そこには、勾配屋根の作り出すヴァナキュラーなフォルム、そして瓦の存在が大きな影響を与えているのだろう。スケールアウトした大きさも、レンガ壁の歪さも、不意に表れた中庭も、結局は素朴で朗らかな田舎風のイメージへと回収してしまう、その瓦屋根の効用は、実空間の違和を越えて建築をアイコン化するということなのだろうか。シルツは、さりげなくこの瓦屋根の存在に関しても言及している。

>「美しく傾斜した瓦屋根が洗練された印象を強め、世紀末のユヴァスキュラの趣と、この田舎町特有の牧歌的雰囲気を醸し出している。」※4

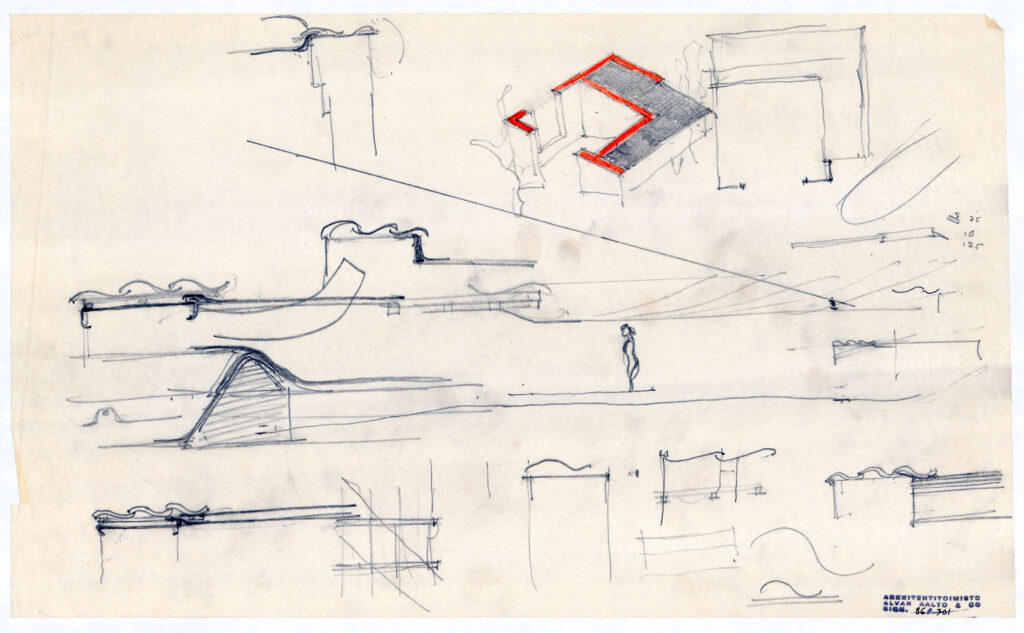

しかし、『コエ・タロ』における数多くの分析、あるいは論考の中で、この瓦屋根の存在が言及されることはほとんどなく、そもそも、この家には瓦の敷き詰められた屋根面など存在していない。瓦は、建物の輪郭を縁取るように線状に配置されるにとどまり、面としての広がりをもっていないのだ。アアルトのスケッチには、赤い色鉛筆でその瓦の配置が明確に記されている。シルツの述べる「美しく傾斜した瓦屋根」とは、おそらく立面上にわずかに表れた波打つ瓦の側面のことを指していて、それは屋根材というよりも、レンガ壁の天端を抑える笠木としての瓦の姿なのである。モールディングのように細かな凹凸の作り出す陰影が立面をそれらしく化粧する効果があるのだろうか、垂直に伸びるレンガ壁は、おさまりよく端部で収束する。そうして、立面においてはっきりと確認できるその瓦の姿だが、それはあくまで平面上の壁厚をなぞる笠木であって、肝心の屋根面はアスファルトルーフィングで処理されている。あるいは、ごっそりと瓦が剥がされてしまっていると理解した方が正しいのかもしれない。そのアスファルトルーフィングには苔が生え、周囲の木々と融解しながらその姿を後退させていく。一方、輪郭を縁取る瓦の存在が、相対的に前景化して浮かび上がる。そもそも屋根面の大半は、外部空間の中庭として物理的に消失してしまっているのだが、建物を風雨から守るはずの瓦の機能もどこかへ消えてしまったようである。重要なのは、立面のための瓦、あるいはハリボテの瓦、と呼ぶべきなのか、ともかくそのおかげで「田舎町特有の牧歌的雰囲気」が生み出されていることは確かだろう。また、『コエ・タロ』の設計段階のスケッチには、その象徴的な立面の姿を検討するスケッチがいくつか残されている。地形の傾斜と屋根の傾斜のバランスを確認しつつも、お絵描きの家のように記号化され、二次元のフォルムへと還元されたそれらには、どれもしっかりと屋根の輪郭に沿った波打つ瓦が描かれている。地形の凹凸や、湖のさざ波と共振する瓦屋根の微細な揺らぎ。設計の早い段階から、瓦が重要な要素であったことが伺い知れる。

ところで、この『コエ・タロ』が設計された1950年前後は、アアルトのキャリアにとっても大きな転換期であったようである。妻のアイノ・アアルトが亡くなる一年ほど前、アアルトは以下の手紙を送っている。

>「米国という国は、私にはしっくり来ません。…(中略)…日常となっている決まり切った仕事を止め、その代わりに、”あまり規模が大きくなく”、自宅であなたと一緒にできる仕事に取り組みたいのです」※5

1945年から1949年までの間、かれは単身でアメリカに渡り、マサチューセッツ工科大学で教鞭をとりながら、その学生寮の設計に取り組んでいた。1949年にはアイノが亡くなり、学生寮の落成式にも出席することもなく、フィンランドへ帰国している。その後数年間は、目的のない海外旅行を繰り返したそうだ。『コエ・タロ』とほぼ同時期に建設され、同じくレンガ壁が特徴的な『セイナッツァロのタウンホール』は1948年に設計が始められている。そして、その現場へと通う中でこのムーラッツァロの土地を発見したらしい。1952年には新しい妻エリッサと再婚し、『コエ・タロ』の設計を始めている。この「実験住宅」は、かれがヨーロッパの建築家たちとの交流を経て、アメリカへ渡り、そしてまた母国へと戻って、新しい妻と共に再スタートを切る、そんなプロセスの渦中にあったようだ。ヘルシンキの都市計画や、ヘルシンキ工科大学、フィンランドホールなど、フィンランドの国家的とも言える数々のプロジェクトは、どれもこの夏の家『コエ・タロ』の後に設計されたものである。かれはここで、今後の活動へとつながる自国フィンランドの建築のあるべき姿を模索していたに違いない。だからこそ、この「実験住宅」は、単なる建築家の手遊びによる材料「実験」なのではなく、かれのキャリアの切断面、その軋みの中で、いままさに「未開」の領域を生み出そうとする場所だったのだろう。(続)

※1

ヨーラン・シルツ,『白い机 円熟期 アルヴァ・アアルトの栄光と憂うつ』(田中雅美,田中智子訳),鹿島出版会,1998,p139

※2

Ibid,p272

※3

Ibid,p271

※4

Ibid,p274

※5

ヘイッキ・アアルト=アラネン,『アイノとアルヴァ― アアルト書簡集』(上山美保子 訳),草思社,2023,p502