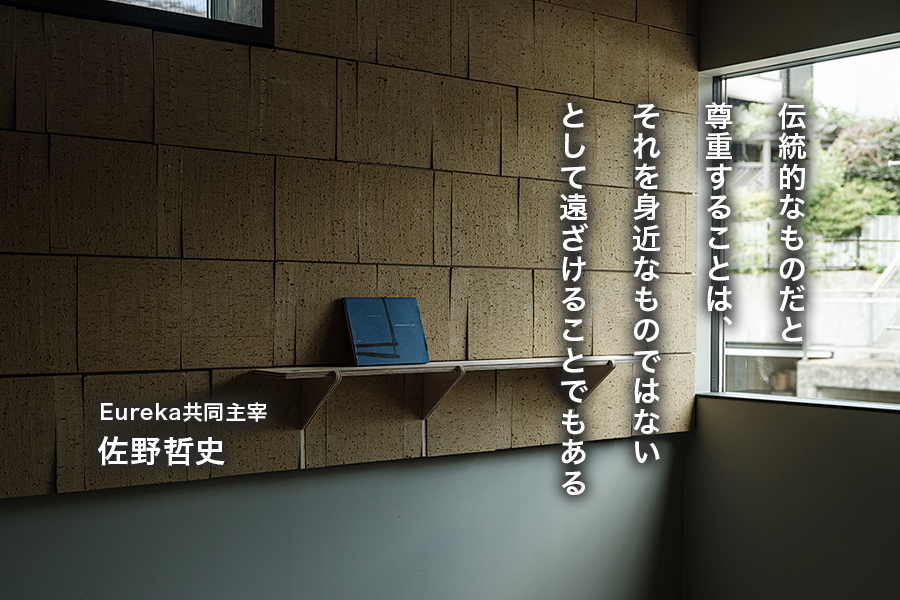

土を掘ったり固めたり(佐野哲史/建築家、Eureka共同主宰)

建築にとって、土は切っても切れない存在だ。建築とは何かという議論を展開するのはこの小文の趣旨ではないので、手抜きをして建築基準法の建築物の定義を借りてみると、壁か柱があって屋根があるものだということになっている。壁と屋根がつくる空間を建築とよぶならば、それは土でできていた。すくなくとも日本では、壁は土でつくられていたし、屋根瓦は土でつくられていた。現代では壁は石膏ボードだし、屋根は金属板だったりして、建築材料として土が使われることは少なくなった。それでも、建築と土の関係は切っても切れない。

建築をつくるにあたって最初に行われるのは、たいていの場合、土を掘ることだ。竪穴式住居のように土を掘ることで空間をつくるわけではないけれど、まず土を掘るのは現代でも変わらない。建築をつくるには、土を掘ってコンクリートで基礎をつくり、基礎に柱や壁をたてていく。基礎工事に先立って土を掘る場合も少なくない。敷地が傾斜地や崖地であれば、地面、つまり土の形状をいじることから始まることがほとんどだ。建築の床は、段差があることもあるし、ごくまれに斜めだったりもするものの、多くの場合は水平なので、地面が平らなほうが建築はつくりやすい。そんなわけで、地面が傾斜しているのは都合が悪いので、地面を平らにするために土を掘ったり盛ったりする。崖地であれば、土が崩れて建築が倒壊してしまってはマズいので、崖地の場合もまずは土と格闘することから始まる。

(設計:Eureka、早田大高設計事務所、慶應義塾大学佐野研究室)

筆者がこれまでに設計した建築に、傾斜地に設計したものが二つある。一つは事務所として使う建築で、もう一つは個人住宅。いずれの敷地も傾斜地であることは共通しているものの、前者は切土されていて、後者は盛り土されていた。切土された敷地のほうは、土が崩れてこないように頑丈な擁壁を築いて、その擁壁をつかって建築をつくり、もう一方の敷地では、盛り土されていた土を崩れないように掘って建築をつくった。前者のような土木構造物としての擁壁を起点にした建築と土の関わりについて詳しく書くのは別の機会に譲って、この小文では後者について振り返りながら建築と土の関係について考えてみたい。

竣工後に『あざみ野の土』と名付けたその住宅は、神奈川県横浜市のあざみ野にある。高台に位置していて、70年代に開発された雛壇状の造成地の一区画。設計の依頼を受けて訪れたときには、盛り土して平らにした土地の上に古い家が建っていて、その家に入るには道路から外階段を上らなければならならなかった。子育てを終えた依頼主夫妻がこれから長くここに住むことを想像すれば、盛り土された土地の道路との段差の土留めの壁は文字通り障壁であって、その段差をどう解消するかが設計の起点になったのは自然なことだった。

造成地の段差を解消するにあたって、筆者を含む設計チームがとった方法は、土留め擁壁をつくらずとも土が崩れないように、垂直に土を掘るのではなく、斜めに土を掘っていくことだった。そうすることで、道路と段差なく入れるようにした一階も、地下室のようにならずに済む。斜めに掘り込まれた、傾斜面としての庭に面していれば光が入るし、庭が平らであるよりも斜めになっているほうが室内から庭の草木もよく見えたりして、建築と大地の関係はより豊かなものになる。

とはいえ敷地面積は限られているし、斜めに土を掘るだけで全ての空間をつくるのは難しい。垂直に土を掘らざるをえない箇所もあり、そういうところはコンクリートで立ち上がりを設けた上に構造用合板で壁つくることにした。それらの壁をどう仕上げるか、コンクリートや構造用合板のままがよいか、そうではないほうがよいか。筆者らは後者の方針をとって、壁面を土で仕上げることにした。建築をつくるにあたって掘った土をそのままその建築に使えばよいのではないかというシンプルな発想から。ただ、シンプルなことを実際に行うのはシンプルなわけではないということはやってみて分かったのだが。

建築の内装を土で仕上げるにあたって、そのやり方が次の課題だった。昔ながらの方法で土壁をつくることはできるけど、土を何層も塗り重ねる必要があって時間がかかるし、いかにも地中の住居のようで重苦しい気もした。壁の表面に薄く土を塗りつけて、見た目だけ土にするのもなにか違う気がした。薄く塗りつけて、割れて剥離したりしても困る。重苦しくなっても嫌だけど、土は塊としてある程度の体積があってこそ土らしい気もした。いろいろ考えた結果、躯体としての壁の手前に土のブロックを積むことにした。土の研究者で、『あざみ野の土』の設計に一緒に取り組んだ山田宮土理さんと中村航さんのアイデアだ。こねた土を型取りして乾燥させたブロックをつくり、そのブロックを積む。乾式の工事なので時間もかからないし、一部のブロックを交換するなどといった後々のメンテナンスもしやすい。

土を掘って空間をつくり、建築材料としても土を使う、言い換えれば土をテーマに建築をつくるなら、内装材としてだけじゃなくて外装材にも土のブロックを使ってみようと考える建築設計者もいるかもしれない。筆者もそう考えた。しかし、事はそう単純ではない。当然だけど、内装と外装とではその材料が満たすべき性能は大きく異なる。外装材は強い日差しや風雨に耐えられるものでなくてはならない。土のブロックは日差しや風には耐えられそうだけど、雨には弱い。土を乾燥させてつくったブロックは、雨で濡れればドロドロの土に戻ってしまう。ただ、この弱点は土を使う最大の利点でもあって、わざわざ説明するのもおかしいくらい当たり前なのだけれど、土の建築はそのまま土に還ることができる。建築が土でできていれば、建築がその役目を終えたときにゴミにならない。悲しいことに、現代建築の多くは解体されればゴミになってしまうのだ。

雨に強い土をつくる方法はある。それは古くから行われている方法で、土を焼くことだ。煉瓦や瓦は土を焼いたものだし、陶器もそうやってできている。いずれも水にはとても強い。でも焼いてしまうとドロドロの土に戻ることはなくて、そのままの土がもっている吸放湿性もなくなってしまう。なにより、焼いて固めた土のブロックは煉瓦に他ならない。それはもはや土ではないと言うとたいへんに語弊があるし、これはすごく感覚的な話だけれど、煉瓦積みの壁と土壁を見てどちらを土らしく感じるかといえば間違いなく後者だろう。そういうわけで、外壁に土ブロックを使うのはやめることにした。雨がかからないように軒を大きく出すなどの、かつて日本の建築がそうであったような建築のつくり方を現代でも行えば、乾燥させただけの土を外壁に使うこともきっとできる。でも、現代の宅地はその大きさに限りがあるし、軒を出すのだってそう簡単にできることでもない。

(撮影:早稲田大学山田宮土理研究室)

そしてもうひとつ、簡単ではないことがあった。土のブロックを使おうと決めたときの、建築をつくるにあたって掘った土をそのままその建築に使えばよいのではないか、というやつだ。もちろんこれも不可能ではなかった。設計の途中までは実際にそういう計画だった。しかし、現場の土を使って、現場でブロックを製造するとなれば、すべてを人の手で行うことになる。膨大な作業量と時間が必要だとあらためて気づき、やはり工場で製造するべきだという結論に達した。煉瓦工場の型を使って土をブロックにして乾燥させ、焼かなければよいのだ。とはいえ、煉瓦工場はどこにでもあるわけじゃない。もちろん、もし煉瓦工場がコンビニみたいにたくさんあれば、現場の土を運び込んで製造できたけど、実際にはそうじゃない。そのまま地球に還るようなサステナブルな建築材料として土を使うのに、土をトラックで工場まで運搬して、また現場まで運搬してくるためにエネルギーを使うのはなにかが違う気がした。ついこのあいだ、土を使った建築を見に行って設計者に話を聞いたところ、似たような話をしてくれた。シンプルなことを実際に行うのはシンプルなわけではないようだ。

そうして『あざみ野の土』は完成した。乾燥させただけの土のブロックは、住空間を包む材料として想像以上に優れていた。土で包まれた空間に入るとなにかしっとりとした感じがして、気持ちが落ち着く感じがした。実際に空気を測ってみても土のおかげで湿度が安定していて、土の蓄熱性のおかげで室内温度も安定的。いいことづくめではないか。設計者仲間から住宅に土を使うデメリットについて聞かれることがある。いまのところ思いつかないので答えられない。しいて言えば、質問に答えない不親切なやつだと思われていそうなことが土を使うデメリットだろうか。

木材をはじめとして自然素材を建築に使おうという風潮はあるものの、土を使おうということにはどうやらなっていない。土は建築材料として扱いづらい、もしくは高級だというイメージがあるのかもしれない。土壁は伝統構法であり、扱える職人は減っていて、貴重なものだというようなイメージをもっている人は少なくないだろう。実を言えば筆者もそうだった。伝統的なものだと尊重することは、それを身近なものではないとして遠ざけることでもある。ただ、現代の建築で土が身近なものになる日は来ないのかというと、そういうわけでもないだろう。近ごろは誰しもがこぞって使う木にしても、少し前までは同じようなイメージがあったからだ。木を使うとなればそれは和室であり、節があるなどもってのほか、独立柱には四方柾を使いたいし、一流の大工でなければ和室の造作はできない、などと考えられているきらいがあった。でも近頃はそういう固定的なイメージはなくなって、広く使われ出している。誰しもがこぞって土を使う日が来るのもそんなに遠い未来ではないかもしれない。

_1-1.jpg)