焼き物を科学する⑬:瓦はなぜ100年もつのか?─風化と酸に強い素材の化学(市川しょうこ/化学者)

1.雨風にさらされても、なぜ瓦は長持ちするのか?

瓦は、風雨や強い日差しにさらされながらも、何十年、時には100年以上にわたって屋根を守り続ける建材です。見慣れた存在であるがゆえに、その丈夫さや構造について深く考える機会は少ないかもしれません。しかし、日本各地に現存する歴史的建築物の屋根瓦を見れば、瓦という素材がいかに過酷な環境に耐えてきたかがわかります。

ヒトツチではこれまでに、「石州瓦とは何か?石州瓦の特徴と形状や色による種類を紹介」や「三州瓦とは何か?三州瓦の特徴、製法や形状の種類を紹介」などを通じて、瓦の地域性や色、形、製法といった特徴をご紹介してきました。いずれの瓦も、地域ごとに培われた知恵と技術の結晶です。

今回は、そうした瓦の特性にさらに一歩踏み込み、「なぜ瓦は長持ちするのか?」という科学的視点にフォーカスします。風化・凍害・塩害・酸性雨といった自然環境のダメージに対して、瓦はどのようにして耐えてきたのでしょうか。その秘密を、素材・構造・化学反応の観点からひもといていきます。

2.焼き物でありながら建材でもある瓦

瓦は、陶芸作品と同じく粘土を高温で焼成してつくられる「焼き物」です。しかし、その用途が屋根材である以上、求められるのは美しさだけでなく、構造的な強さと耐久性もあります。焼き物としての特性と、建材としての機能性。その両立が瓦の大きな魅力であり、また科学的に注目すべき点でもあります。

瓦の原料となるのはカオリナイト系粘土などのセラミック原料です。粘土を成形し約1200℃という高温で焼成すると、粘土中の長石類が溶融・再結晶化し、緻密でガラス質を多く含む構造が形成されます。

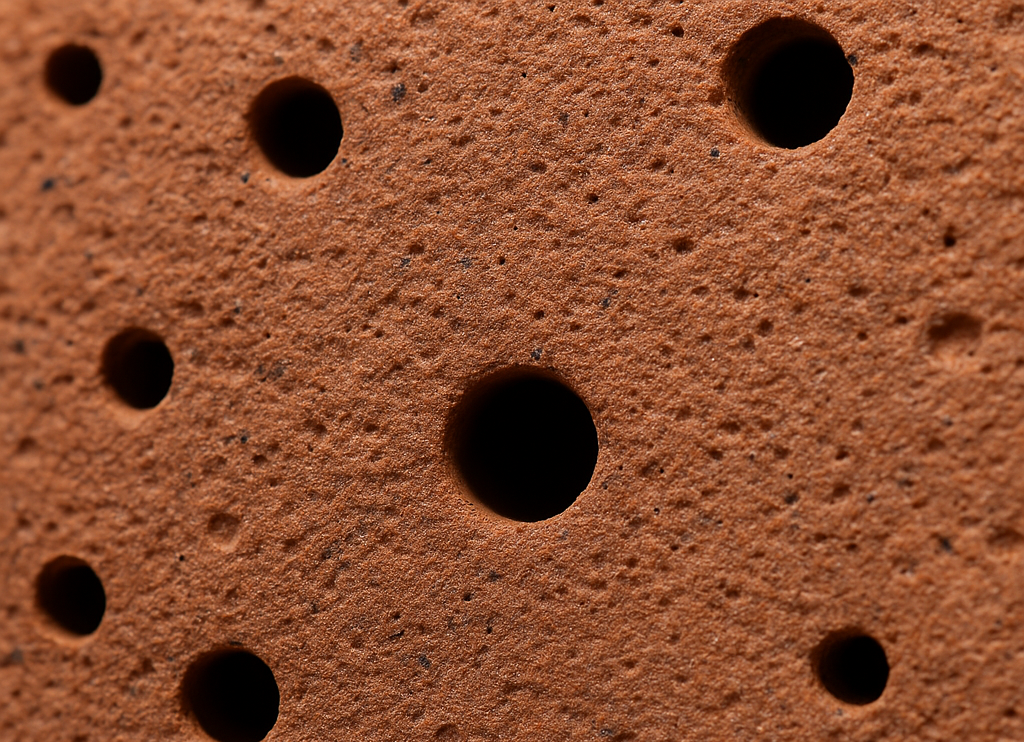

この焼結構造こそが、瓦の耐候性・耐酸性・耐凍害性の基盤です。多孔質でありながらも空隙のサイズが極めて微細、かつ内部結晶が安定しているため、水分や化学物質が容易に侵入しません。

焼き物としての特性が、瓦にどんな強度をもたらしているか、詳細に解説します。

3.吸水率が決める瓦の寿命

屋根材としての瓦にとって、「水をどれだけ吸うか」、つまり吸水率は、耐久性を大きく左右する重要な指標です。特に日本のように降水量が多く、冬季には凍結を伴う地域では、瓦の吸水性が劣化速度に直結します。

瓦の吸水率は約2.8~6.3%程度。一方、セメントと繊維素材を混ぜて板状に成形した屋根材である化粧スレートは、コストパフォーマンスが良いと言われ戸建て住宅の屋根材として広く普及していますが、吸水率が平均約8.7%です。このわずかな数値差が、表面劣化の発生頻度に大きく影響します。

吸水率が約2.5%下がると、凍結融解試験による耐久性が3倍以上上がるという実験データもあります。

水を吸わないことは、雨だけでなく凍結・塩分・酸の侵入を防ぐことにもつながります。つまり、吸水率の管理こそが、瓦の“寿命設計”の第一歩なのです。

4.微細な孔が命を守る──細孔径と凍害の科学

焼き物は焼成時に自然と微細な孔が生まれます。瓦に含まれる細孔の大きさと分布が、瓦の耐久性を大きく左右します。特に凍害の観点からは、孔径が0.25~10μmの範囲にあると、凍結時の水の膨張により内部応力が高まり、亀裂や剥離の原因となることが知られています。

陶器瓦はこの危険域に該当する細孔の量が少なく、代わりに0.25μm未満の微細孔を多く含む構造を有していることが示されました。この超微細孔構造は、水分を吸収しにくく、内部での氷結膨張を抑制する“物理的ダンパー”として機能します。

さらに、高温で焼成することで、粒子間の焼結が進み、気孔径の分布が微細化される傾向も明らかになっています。つまり、焼成温度のコントロールと原料粘土の選定は、瓦の「見えない強さ」を決定づけているのです。

5.塩にさらされても劣化しない──塩害と釉薬の役割

瓦は海沿いの地域にも多く使われていますが、海風に含まれる塩分は建材にとって厄介な存在です。コンクリートや鉄材では塩害による腐食が大きな問題となる一方で、瓦はなぜ劣化しにくいのでしょうか?

その答えのひとつが、釉薬と焼結構造にあります。瓦の塩害耐性を調べたいときは、食塩水に瓦を浸漬します。食塩水浸漬試験では、鉄材などはすぐに錆びて赤茶色に濁った水を示したのに対し、陶器瓦は透明なままでした。これは、釉薬が塩分の侵入を物理的に遮断し、さらに素地自体も緻密な構造により吸収・反応を抑えていることを意味します。

また、釉薬表面に見られる「貫入(かんにゅう)」と呼ばれる細かなひびも、見た目ほど深刻なものではありません。これらは表層の熱応力によって生じるもので、素地まで到達していなければ、機能的な劣化にはつながらないとされています。塩分に強い釉薬と、化学的に安定した素地。この二重構造が、瓦を塩害から守っているのです。

6.酸性雨と中性化:なぜ瓦は溶けないのか?

現代都市では大気汚染の影響から発生する酸性雨が問題視されています。酸性雨には硫酸や硝酸が含まれ、これが建材と化学反応を起こすと、中性化や劣化の原因となります。とくにコンクリートでは、内部のアルカリ性が中和されることで強度が低下する「中性化」がよく知られています。

では瓦はどうでしょうか? 答えは、「ほとんど影響を受けない」です。なぜなら、瓦はガラス質を多く含むセラミック素材であり、酸と反応しにくい安定した構造を持っているからです。高温焼成によって形成された長石ガラスやシリカ層は、化学的侵食をほとんど受けません。

また、表面に釉薬が施されている場合、これが酸の侵入をさらに防ぎます。酸にさらされても反応性が極めて低いこの構造は、セラミックスが医療分野や化学装置でも使われる理由とも共通しています。

6.長持ちする瓦

瓦が長持ちする理由は、ひとつの要素だけでは説明できません。原料となる粘土の選定、高温焼成による焼き締まり、微細孔による凍害防止、釉薬による塩害・酸性雨対策――これらすべてが相互に作用しながら、瓦の寿命を支えています。

また、瓦は「焼き物」という文化的価値と、「建材」という実用性をあわせ持つ稀有な存在です。自然素材でありながらも、理にかなった構造をしており、そのことが瓦を過酷な自然環境にも耐える存在にしているのです。

技術革新の波が押し寄せる現代においても、100年を超える素材としての価値を失わない瓦。伝統の技の背後には、経験だけでなく確かな「科学」が息づいています。それこそが、瓦が“科学としての伝統”と呼べる理由なのです。

【出典・参考資料一覧】

江木俊雄, 島根県産業技術センター研究報告, 粘土瓦の耐凍害性と耐塩害性, 2012