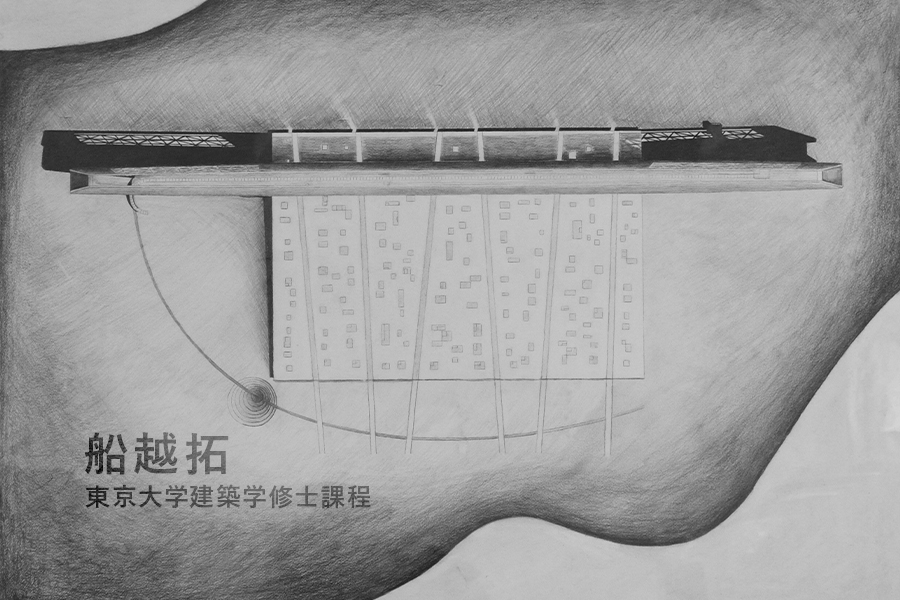

誠実な自律(船越拓/東京大学建築学修士課程)

インフラストラクチュア

伊藤毅 “インフラとは、都市生活の不可視の下部構造的な側面と、その巨大性から不可避的に露わになる物的なモニュメント性の両義的な存在ということができる。”

(吉田信之・伊藤毅 編『インフラ』より)

インフラは、巨大性という特異な性質をもつ概念である。この概念を含む建築は、前稿の表現を用いると、土木スケールのものが主語となる建築と呼べ、それが内包する空間は必然的に大きなものになるだろう。しかし、インフラはそれだけでなく、もう一つの性質もその中に同居する。

インフラを設計する第一義はもちろん人のためであるのだが、インフラは下部構造的であるがゆえに、その設計を規定する寸法やかたちが人にもとづくものではない。例えば、橋であれば、繋ぐ2地点の地形条件やそこを通る車両が大きく規定するであろう。そうして出来上がったものは、人に対して突き放したような無干渉な存在になっていると感じる。このような質を建築に与えることができたのなら、その空間には、人が思うままに行動できる自由が残されているのではないだろうか。建築が強圧的にならないともいえるだろう。

もし、人のためであるという第一義は同じであったとしても、人間の寸法やかたちが建築のそれらを強く規定してしまう場合、そこでは想定される行動しか許されていないものとなる。人を想って設計したというプレゼンテーションがなされたとしても、その空間には設計者の押し付けがましさが残る。2つの設計を比較したとき、私は前者の方こそ、人の力を信じているというポジティヴさと度量の広さを感じるのである。

この意味で、インフラは道理的であるといえる。したがって、インフラという概念を含んで建築を考え、設計することができたとき、その建築は道理的なものとなり、同時に人の情感に訴えかけるような空間の質を併せもつものになるのではないかと思う。

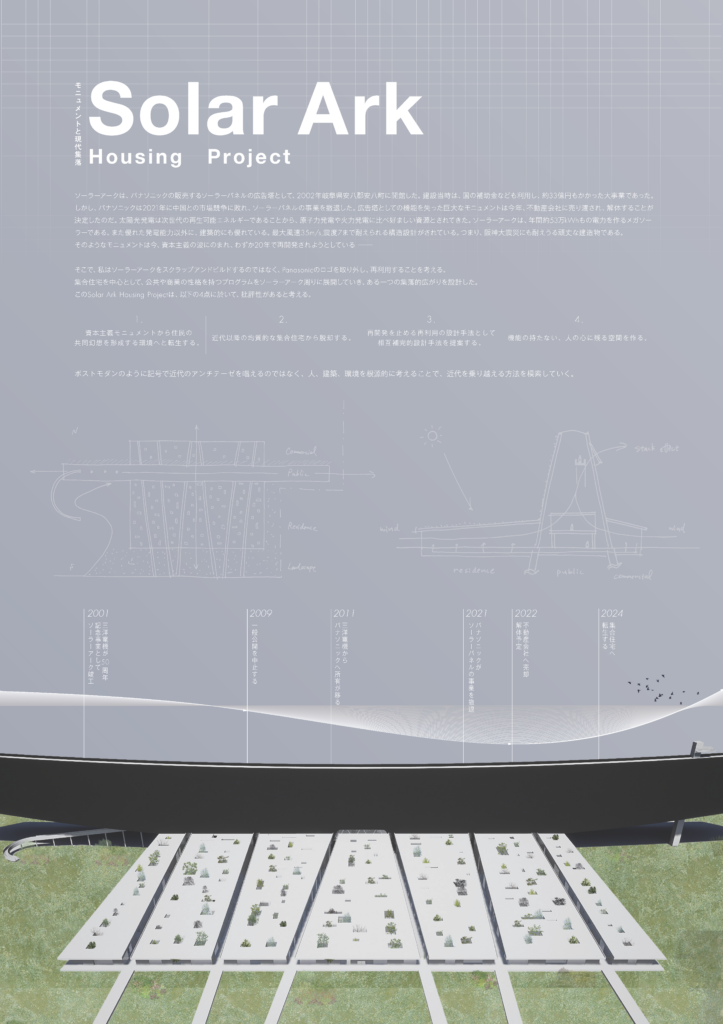

インフラという概念を含んで建築を考えるきっかけとなったのが、私の卒業設計であった。それは、岐阜県のパナソニックの事業所に立つ取り壊し予定であった「ソーラーアーク」という名の太陽光パネルの広告塔をあえて残して、その周辺に集合住宅と商業空間、公共空間を設計したものであった。ソーラーアークは国の補助金を用いて建てられたものであるが、パナソニックがソーラーパネル事業から撤退したことで、その解体が決定した。多額の費用をかけて建てられたメガストラクチャーが、経済の波に飲まれ、わずか20年で再開発されようとしていたのだ。私はそうした状況にあったソーラーアークを再利用して、その周囲に人々が住むことを考えた。太陽光パネルはまだ利用可能であったので、全住戸が必要とする電力はソーラーアークによって生み出すことができる。また、ソーラーアークの断面が高さ約40mの煙突のような形状をしていたことから、夏には住戸へ風をもたらす煙突効果が起こるように増築部を設計した。住人の電力源や住環境を快適にする風洞に読みかえたことで、かつての商業的な広告塔が住人の生活を支える下部構造となり、同時にその巨大性により住人の共同幻想を形成するようなモニュメントとなる。つまりインフラへと生まれ変わった設計であった。

色彩と表情

インフラという語を持ち出すと、内藤廣や青木淳が度々言及するような土木がもつ機能美、さらにはデザインがなされていない美学などが連想される。しかし、建築のデザインにおいては、建築家は責任をもってその形態や寸法、素材などを積極的に設計するべきであると私は考えている。

前々稿において、現代都市ではマテリアルがつくる環境の重量が均質化してしまっていると考え、マテリアルという指標を放擲してしまった。しかし、もう一度ここでマテリアルを現代都市に取り戻せるよう、いかにしてマテリアルをもってデザインが可能になるのかを考えてみたい。

私は色彩と表情の2つにその可能性があるのではないかと思う。

Wallimann Reichen設計のBläsiという集合住宅を挙げたい。この建築は、セメントパネル、ステンレスドアなど工業製品が多用されながらも、無機質ではなく、感情にやさしく囁きかけるような印象がある。工業製品はそれらが素直にもつ色を放たれ、オーニングはそれらと色調の合う少し濁ったペールピンクが用いられている。また、前面にある植物の色とも呼応するようにカラーマッチがされている。色彩に関しては、一定の恣意性を孕みつつ、色やその組み合わせが人の感情に与える力を肯定的に用いたい。近代からその意味が記号化したポストモダンまで使われていたヴィヴィッドな原色を唐突に用いるということではなく、必要不可欠な工業製品や周囲の植物などと色調が合うような色を立面に用いるということである。そして、その色彩がさらに周囲のコンテクストとなるようなことがあると面白いだろうと思う。

一方、波型のファイバーセメントパネルは、あえて裏側を表として使っている。それにより、立面にリズムが与えられ、建築に表情が生まれている。表情というと、グラフィカルな性質が喚起されるが、私が言いたいのは戯画的な表現をするということではない。その建築が都市とどういう関係にあるのか、またその建築の中でどのようなことが起こっているかを示すものとしての表情であり、表現とは異なる。表現は単一的な解釈にしかなりえない脆弱さがあるが、表情は常に多義的である。豊かな表情は、人に対してやさしく語りかける。

建築の自律性

これまで自律性をテーマに建築を考えてきたが、これは私が現代においていかに建築と対峙すべきかという問いに端を発する。あらゆる時代において、建築設計とは無数の条件に左右されるものであるが、現代では、人工知能や環境、国際問題などが、新鮮さや切実さという刺激をもって、私たちを取り巻いている。しばしばそれらに目を奪われそうになるが、私は常に建築を中心に据えたいと思う。例えば、音楽には音楽の得意とする表現が、小説なら小説の得意とする表現があるように、あらゆるメディウムはその歴史や特性をもって、各々の自律性を獲得してきた。建築を構成する図面や模型、建築写真、レンダリングなどの表現手法においても、一見相補的に思えるものでさえ、それぞれの自律性が指摘できる。建築それ自体がもちうる自律的な力をまず理解しなければ、本当の意味での建築を設計できないのではないかと信じている。

そして、建築は常に自律性と他律性をもつ両義的なものでもある。完全に自律的である建築や完全に他律的な建築は存在しえない。前述の通り、建築の周りには無数の条件が存在する。それらにどう応答するのかを迫られたときに、外的論理を用いるのか、それとも内的論理を用いるのか、それらの選択をどう積み重ねるのかによってその建築の性格が決定付けられていくのであろう。建築家は、そうした選択を迫られたときに、思考停止することなく、大切なことをなるべく捨象しない、誠実だと思えるような美学と倫理観を持ち合わせなければならないと思う。

青木淳 “内的理論でできたオートノマスな建築も、外的理論に根拠を見いだすオープンエンディドな建築も、より善い社会をめざすという点では変わらない。しかし、前者がいきおいユートピア的な根本的変革を志向するのに対して、後者は、ミクロトピア的な現状の漸進的改善を指向する。”

(青木淳著『フラジャイル・コンセプト』より)

私は、建築を設計をしているとき、前者のようなユートピア的な世界を思い浮かべる。インフラのような量感のある物質自身が、その内包する大きな空間とその耐久性をもって、周囲のコンテクストとなることを目指したい。また、空間に対する身体感覚の根底には、生まれ育った大阪での安藤建築の体験がいまだに存在している。安藤忠雄の建築には、あるシークエンスを経て、新しい世界が広がっているような体験があった。

ラファエル・モネオ “その建築はぽつねんと建ち、完全な孤独の内にあります。もはや、何のお咎めも受けなければ、面倒に巻き込まれることもなく。ひとたびこの境地に到達すれば、建築は自らの主となって永遠に孤独でいられるのです。”

(ラファエル・モネオ著「建築の孤独」ー『a+u』89:08より)

自律的な建築は、最期には永遠の孤独をえる。建築から建築家という存在はすぐさま消失し、建築という物質はそこに永久に根ざすものなのだ。