防災瓦はなぜ飛ばない?防災瓦の特徴や種類と施工事例を紹介

阪神淡路大震災や東日本大震災、2016年の熊本地震では、瓦屋根の家屋が倒壊した様子や瓦が散乱した様子がメディアで放送されました。現場の様子を目にして、「瓦屋根は地震に弱いのでは」という誤ったイメージを抱いた人もいるのではないでしょうか。

しかし、熊本地震の調査によると、瓦のズレや脱落が見られた家屋は古くに作られた瓦を使用したもので、新しい「防災瓦」を使用していた屋根にはほとんど被害が見られませんでした。

そこで、以下のような疑問をもつ方もいるでしょう。

「防災瓦は旧来の瓦と、どのように違うのか」

「伝統的な瓦ならではの雰囲気を失うことなく、防災瓦に変更することはできるのか」

本記事では、防災瓦の特徴と種類を説明し、実際の施工事例を紹介します。

防災瓦の3つの特徴

防災瓦とは、旧来の瓦の弱点を改良した地震や台風に強い瓦のことをいいます。

防災瓦の主な特徴は、以下の3つです。

①:飛ばない

②:崩れない

③:土を葺かない

それぞれ解説します。

①:飛ばない

旧来の瓦は、瓦の釘止め基準が瓦4枚に1本程度だったこともあり、台風で瓦が飛ばされてしまうことがありました。

対して防災瓦は、すべての瓦を釘やネジで固定するため、ズレや脱落を防止することが可能です。

また、防災瓦は、瓦をただ重ねるだけではなく瓦同士を噛み合わせてロックする仕組みとなっていることも特徴です。

特に、弊社鶴弥のスーパーロック工法は、下の瓦のハイパーアームが上の瓦のアンダーロックをがっちりと押さえ込む独自の工法で、台風時の強風や震度7クラスの地震にも耐えることができます。

②:崩れない

三角屋根の面と面が重なる頂点の部分は棟と呼ばれ、旧来の瓦屋根では、棟に使われる棟瓦は地震や台風で崩れやすいという性質がありました。

防災瓦では、2001年に制定されたガイドライン工法に基づき、屋根の棟部分を崩れやすい漆喰ではなく金具などでしっかり固定することで崩壊を防いでいます。

③:土を葺かない

昭和初期頃までの瓦屋根は、土葺き工法と呼ばれる土を間に挟んで接着させる工法を使用しており、屋根が重いため地震により屋根を大きく揺らしてしまいました。しかし現代の瓦葺き屋根は、重い土を使わないため、屋根重量が半分以下になるように軽量化されています。

以上の3つが、防災瓦の特徴です。

旧来の瓦と比較して軽量化された上に、瓦同士が噛み合ってロックする仕組みにより、瓦が飛ばされたり崩れたりしないようになっています。

では、防災瓦にはどのような種類があるのでしょうか。

防災瓦の種類〜形状で選ぶ

まずは、形状別に防災瓦の種類を紹介します。

①:伝統的な波形の和形瓦「J形瓦」

②:フラット形状の平板瓦「F形瓦」

①:伝統的な波形の和形瓦「J形瓦」

J形瓦は、「日本の(Japanese)」の頭文字Jをとって名づけられており、伝統的な和のデザインです。比較的ゆるやかなカーブを描く曲線形で、波形の断面が美しく、住宅を格調高く際立たせます。

②:フラット形状の平板瓦「F形瓦」

F形瓦は、「平らな(Flat)」の頭文字をとって名づけられており、屋根面と一体化する直線形の平板状のデザインの瓦です。フラットで洗練された形状になっているので、都市部でよく見られる現代的な雰囲気の住宅にもマッチする瓦になります。

以下の記事では、瓦の種類について詳しく解説していますので、参考までにご覧ください。

防災瓦の種類〜機能で選ぶ

次に、機能別に防災瓦の種類を紹介します。

防災瓦は、災害に強い機能を備えた瓦ですが、災害に強いこと以外の機能をもったものがあります。

①:屋根の温度を下げる「高機能エコ瓦」

②:防汚機能もある「太陽光エネルギー高反射瓦」

①:屋根の温度を下げる「高機能エコ瓦」

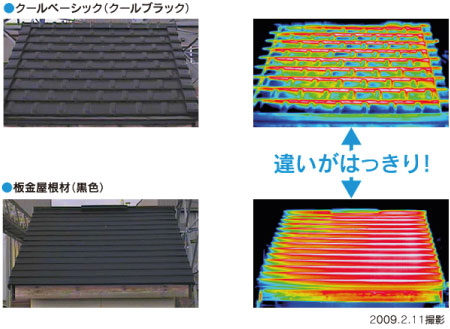

屋根の色は、黒や茶色が一般的ですが、太陽光を吸収しやすい色です。

防災瓦の中には、太陽光に含まれる赤外線を反射することで、屋根の温度の上昇を防ぐ機能を持つものがあります。この反射性能により、室内の温度上昇を防ぎ、エアコンの消費電力を削減できる環境にも家計にも優しい瓦です。

鶴弥の高機能エコ瓦「クールベーシック」なら、板金屋根材と比較して5倍の反射性能を発揮します。

②:防汚機能もある「太陽光エネルギー高反射瓦」

太陽光を反射する機能に加えて、防汚機能がついている防災瓦もあります。

高い親水性を示す瓦表面の性質により、汚れが雨によって落ちやすくなるセルフクリーニング機能つきの瓦です。

鶴弥の「サマースノー」は、通常の瓦と比較して冷房負荷を20%削減し、また、長期にわたって汚れがつきにくいため、太陽光反射性能を維持することができる高性能な防災瓦です。

以上、防災瓦の種類を形状別と機能別に紹介しました。

防災瓦を選ぶ際には、デザインを重視したいのか、機能を重視したいのか、という視点で選ぶとよいでしょう。

では実際に、防災瓦はどのような住宅に使われているのでしょうか。

防災瓦を用いた施工事例

旧来の瓦に比べて特殊な構造を持ち、機能性の高い防災瓦ですが、色のバリエーションも豊富に用意されています。実際の施工事例を3つ紹介します。

①:カフェの屋根を美しい白にした例

②:洋風の住宅に合わせて屋根を特注色の青にした例

③:赤色と黄色の混ぜ葺きを取り入れた例

①:カフェの屋根を美しい白にした例

屋根面と一体となる直線形のF形瓦を使用し、オーダーメイドカラーでスノーホワイト色を選んだ例です。

緑の中に佇む小さな小屋のカフェは、周囲の緑の色と真っ白なスノーホワイトの瓦屋根の色のコントラストで美しく際立っています。

②:洋風の住宅に合わせて屋根を特注色の青にした例

クラシックな洋館のような佇まいの建物に、白の外壁によく映える青の防災瓦を用いた例です。

こちらも特注カラーで、他に見ないような個性的なデザインを演出できています。海外のリゾート地の街なみを思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。

白い外壁に青い屋根を用いることで、清潔感がありながらも鮮やかな印象を与えます。白い外壁が建物全体を引き締め、青い屋根が空と調和している様子が美しく映えます。

③:赤色と黄色の混ぜ葺きを取り入れた例

伝統的でスタンダードな形状の瓦を用いながら、洋風瓦によくある二色を混ぜる混ぜ葺きを取り入れたデザインです。

プレミアムカラーのナチュラルレッドとナチュラルイエローを使用して、暖かく明るい印象を作り上げています。二色を使っていながらも派手すぎず、落ち着いたトーンが調和し、建物全体に上品で穏やかな雰囲気を演出しています。

本記事で紹介したもの以外の施工事例をさらにご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

防災瓦は災害に強い上に住宅の雰囲気にも合わせられる

以上、防災瓦の特徴と種類、施工事例を紹介しました。

防災瓦は、地震や台風に強い上に、快適な住環境をつくるための機能も備えた瓦です。

機能性に優れているからといってデザインが制限されることはなく、通常の瓦と同じくらいバラエティにとんだラインナップがあります。

ご自宅の伝統的な和の趣のある瓦屋根に思い入れがある方も、そのままの形で災害に強い屋根に変えることができます。

弊社、株式会社鶴弥は明治20年創業の粘土瓦メーカーです。自社で防災瓦を使いたい場合、ご相談は下記URLよりお問い合わせください。