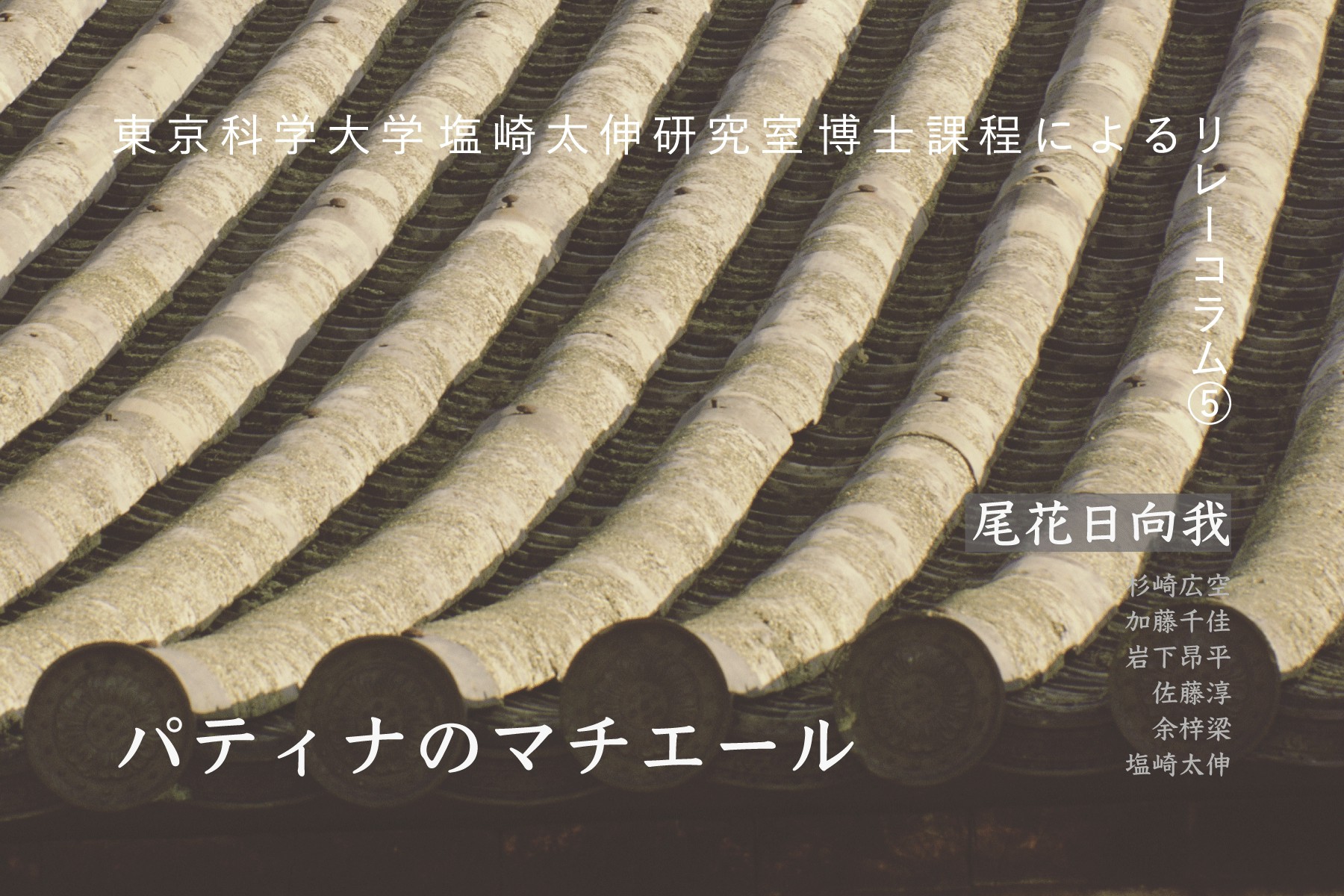

瓦の風景─建築における素材のもつイメージについて(岩下昂平 /東京科学大学建築学系 塩崎太伸研究室博士課程)

単なる建築のための材料としてだけでなく、瓦という素材はさまざまな風景のイメージとともに私たちに現前する。素材とは、それぞれの物理的な特性から視覚的な風景をつくるだけでなく、建築や空間に配されることでそれ自体に内包されたイメージを私たちのなかに呼び起こすのだと思う。

例えば、心象風景を言葉によって表現する俳句からは、瓦のさまざまなイメージを読み取ることができる。

木の枝の瓦にさはる暑さかな──芥川龍之介

芥川龍之介が詠んだこの句に登場する瓦は、その表面の温度の高さ想像させる。屋根に用いられる瓦と木の枝との関係性が、瓦という素材がもつ物質性によって触覚としての熱さをもってあらわれてくるように思われる。日の光に照らされ熱を帯びた物としての、あるいは高温で灼かれた土の塊としての瓦のイメージが思い起こされる。

冷ややかな瓦を鳥が遠近す──夏目漱石

一方で、この句では先の句とは対比的に、瓦のもつ冷たさが表現されている。冷たさもまた瓦という素材のもつ表情のひとつであることを思い出す。冬や夜などに物理的な気温に対応するような冷たさ、あるいは均質に反復して建築の表面を覆う、重さをもった黒い鎧のような冷たさが瓦にはあることが感じられる。

瓦焼く火口に雪の舞ひ消ゆる──上村占魚

瓦焼く煙動きそめて夜の明けの蓮──北原白秋

これらの句では瓦を焼く様子が描かれている。冬の寒いなかで瓦を焼く炎で雪が溶けていったり、瓦を焼く煙が浮かび上がるような情景が想像される。瓦には、材料として整形されたものだけでなく人々の手によって瓦を作るという行為もまたそのイメージとして含まれ得るのではないだろうか。その完成した空間性をもって建築と呼ぶのと同時に、建てる過程やその行為もまた建築である。瓦を作る行為とその情景もまた、瓦のもつイメージなのだと考える。

葛葉垂れ鱗のごとき屋根瓦──宮坂静生

たくさんの瓦が鱗のように重なりながら屋根の表面を構成する。瓦とは、要素であり集合でもある。集まることで大きなひとつの屋根があらわれるような、またその屋根をもつ民家が建ち並ぶことでさらに大きな屋根があらわれるようなイメージは、瓦に特有の、建築の構成物としての素材という枠組みを超えたものであろう。

他方で、絵画において瓦はどう表現されているのであろうか。戦前戦後を通じて沖縄の風景を描いた大嶺政寛の絵画には、赤い瓦屋根が多くみられる。政寛は、戦前から教職をしながら画業に励むも、教え子を戦争で亡くし、戦後は画家として生きた。油彩の風景画は沖縄の赤瓦の屋根の街並みを見下ろすような構図をもって描かれているものが多く、彼はそのような赤瓦の風景を沖縄の原風景として捉え、表現していた。彼にとって赤瓦は沖縄の原風景なのである。東京で生活している私が沖縄の風景をイメージするときにも赤い瓦屋根の街並みは想起され得るが、それはおそらくメディアを通した外部からの間接的な視点において形成されたイメージである。

しかしながら、政寛の描いた赤瓦には彼が直接的に体験した記憶や風景が内在しているのではないだろうか。油絵具のタッチによって遠くの街並みでは背景の木々や山と同化するかのように屋根の赤瓦の色味や質感などの細部は抽象化されていく。記憶やイメージを内在させながら、赤い瓦は原風景のなかに溶け込んでいる。

言葉や絵画に焦点を当てながら、それらの描写から瓦の幾ばくかのイメージを考えた。熱さや冷たさといった感覚は、人間が触覚を通して認識するものであると同時に、瓦という素材にその感覚的なイメージが内在しているように考えられる。また、瓦をつくる工程やその様子のイメージも、瓦が忘れずに保ち続ける情景であろう。原風景としての瓦のイメージもあった。「瓦のある風景」から、「瓦に内在する風景」へと思考を飛ばしてみると、瓦という建築の素材の新しい側面がみえてくると考える。

素材と風景の関係性について、建築デザインのコンペティションのドローイングにおいて考えたことがある。「記憶の建築」というテーマで出題されたコンペで、私は砂漠で煉瓦を作って積んでいく生活の軌跡を描いた。

砂漠のなかである一人のための家から物語を考え始めた。住人はオアシスに行き藁と土を混ぜながら煉瓦を作り、家が落とす影に沿ってそれらを積んでゆく。やがてその壁は家という機能とスケールを超えた、素材と風景の両義性をもつ建築になると考えた。素材から建築がつくられ、建築から風景がつくられる、という建築の位置付け方に対して、煉瓦を作って積むという原初的な建築行為を通して、素材と風景のどちらでもある建築の状態が表現できないか、ということを考えていたのだと思う。

住むことと建てることを分離することで建築家という職能が成立しているといわれている。住むためには適切な生活空間を必要とするため、それを構築する素材が不可欠であり、住むこととは素材の触覚性を通した身体的なスケールにおける現象であるともいえる。建てることとは建築を通して俯瞰的な空間の座標を確定することでもあり、建築によって風景をつくることであるともいえる。半ば強引なパラフレーズではあるが、素材に内在する風景のイメージや素材と風景の関係を考え直すことが、建築、ひいては都市空間を捉え直す意味で重要であるように思われる。

参考文献

・俳句季語一覧ナビ, 2024年11月15日

・沖縄県立博物館・美術館, 「作家紹介」, 2024年11月15日