屋根補修から生まれた建築以下の風景―― 瓦の反復がつくる水平美 ――(アサノコウタ/建築家)

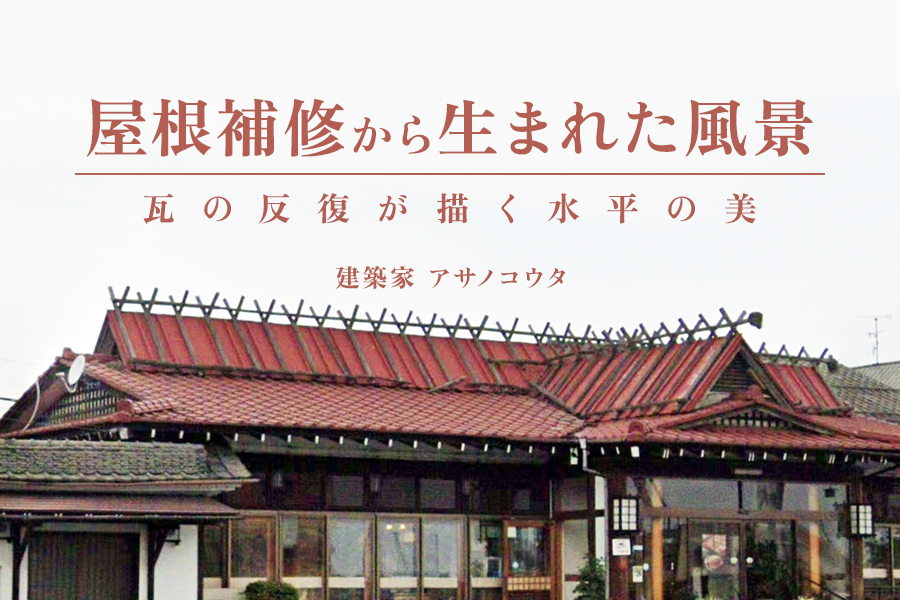

福島市御山にある老舗の御食事処「大番御山本店」。私たちへの依頼は屋根の補修も兼ねたエントランスの刷新という、建物全体から見れば限定的な内容から始まった。しかし、屋根は建築の「顔」であり、その形を操作することは建物全体の印象を左右する。私たちは補修の枠を越えて、軒を延長し、低く抑えることで、この建物にふさわしい佇まいを引き出すことを試みた。

改修前の屋根には、棟に木材の装飾が施され、老舗らしい格式を示す役割を果たしていた。しかしそれは同時に、屋根全体の水平性を分断し、重心を高く見せる要因にもなっていた。今回の改修ではそうした装飾をあえて取り払い、構成を簡素化することで、瓦の反復そのものが建築の顔となるように意図した。余計なものを削ぎ落とし、最小限の操作で本来の水平美を際立たせたのである。

改修後の屋根は、遠景ではその水平性がいっそう強調され、近景では人を迎える懐の深さと静けさを感じさせるものとなった。軒を低くすることは、単にスケールを抑えるのではなく、視線の基準線を沈め、空間に落ち着きと威厳を与える行為である。老舗にふさわしい格式は、このような小さな操作の積み重ねから生まれるのである。

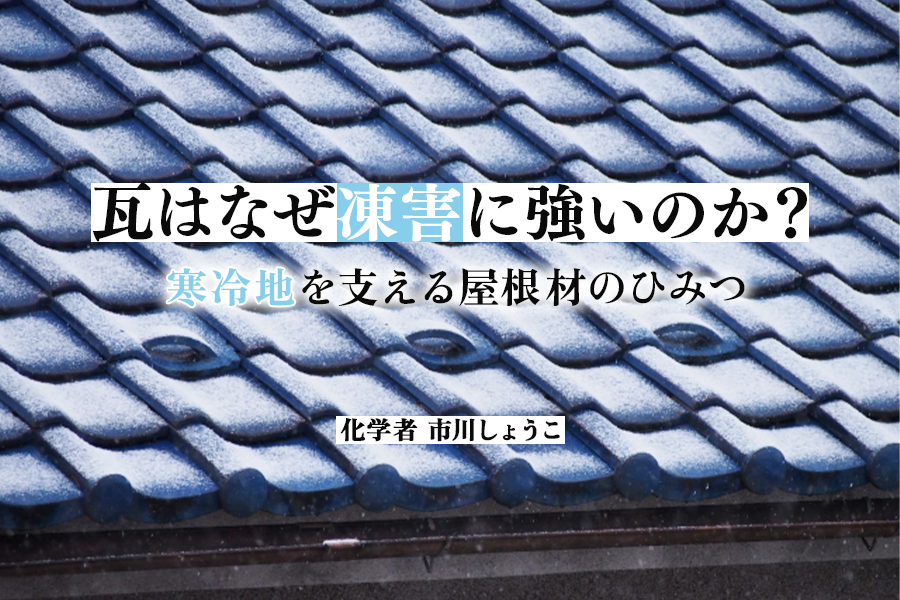

この効果を支えるのが瓦である。今回の屋根に用いたのは金属瓦であるが、その形式がもつ「小さな単位の反復」という性質は変わらない。瓦の連なりは屋根全体に水平のリズムを与え、建物の格式を支えている。素材は土であれ金属であれ、瓦という形式は風景の中で確かな重みと美しさを生み出す。

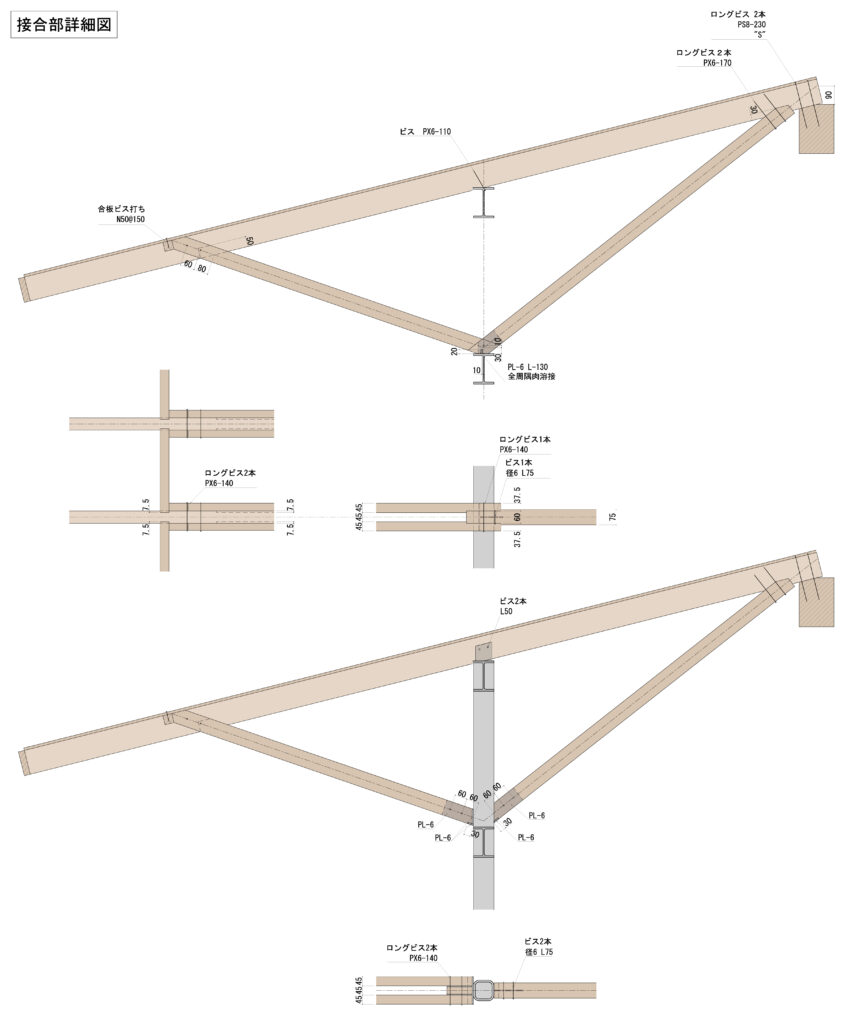

その水平美を成立させるための工夫が、構造に施されている。延長された垂木は、両側から垂木受けで挟み込まれ、全体を鉄骨桁が受け止める。さらに桁は鉄骨柱によって支持されている。柱の本数を最小限に抑えることで、瓦の反復が描き出す水平面を遮ることなく見せることができた。

ここで重要なのは、構造的な合理性が単に安全性を担保するだけでなく、意匠そのものと直結している点である。柱を多く立てれば荷重処理は容易になるが、瓦の水平な連続面は分断され、せっかくの反復が中断されてしまう。逆に柱を減らせば水平面は美しく現れるが、構造的には危うさが増す。両者のバランスを取るために採用されたのが、鉄骨桁と鉄骨柱によるフレームであった。

鉄骨の桁は、断面効率に優れ、少ない部材で大きな荷重を受け止めることができる。ここでは鉄骨の強度を活かし、瓦葺きの重量と軒の延長によるモーメントを一手に担っている。そしてその桁を受ける鉄骨柱は最小限の本数に絞り込まれ、意匠面における障害物を限りなく排除した。つまり、鉄骨構造の導入は単なる補強ではなく、「水平美を確保するための積極的な選択」であったといえる。

一方で、垂木受けの存在も見逃せない。垂木を両側から挟み込むこの部材は、荷重伝達上の安定を確保する役割を担うと同時に、その並び自体が一定のリズムを生んでいる。外から見れば瓦の繰り返し、内部から見れば垂木受けの繰り返し。表と裏の双方で「反復」が現れ、水平美を二重に支えている構成だ。構造的な要請が、意匠的な美しさに呼応する形で現れているのは、今回の改修の大きな特徴といえるだろう。

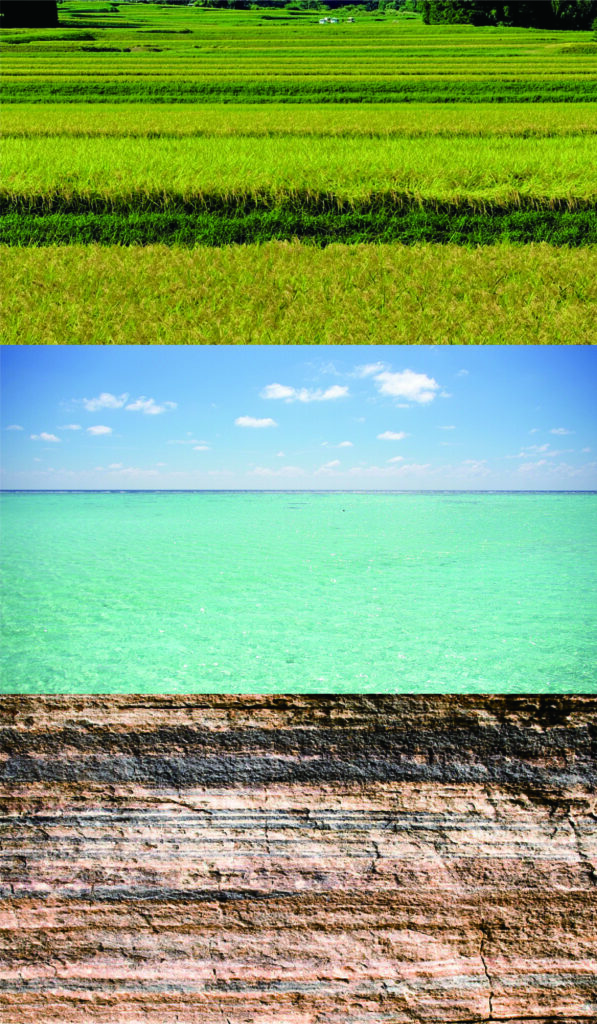

瓦葺きの魅力は、こうした重量感や構造合理性だけではない。小さな単位の反復がつくり出す水平の美しさにこそある。一枚一枚はごく小さな瓦にすぎないが、その規則的な並びが連続すると、遠景では一本の水平線となる。ミクロな要素の積み重ねが、マクロな風景を形づくる。

海では小さな波の寄せ返しが繰り返され、遠景ではまっすぐな水平線として立ち現れる。田んぼでは一本一本の苗が規則的に並び、その集合が地平の広がりを形づくる。そして、地層に刻まれた土砂の堆積は、長い時間の積み重ねによって歴史を物語りながら水平の層を描き出す。

これらの自然現象はいずれも、「小さな反復が大きな水平を生む」という点で瓦葺きの原理と響き合っている。自然界の水平美と同様に、瓦は単なる屋根材にとどまらず、「モジュールの反復によって建築全体に秩序を与える形式」なのである。

夜景では、軒先に吊られた提灯がその水平線をさらに視覚的に強調している。光の粒が連なって屋根のラインをなぞり、低く延びる軒が闇に浮かび上がる。昼間は瓦の反復が水平美をつくり、夜間は提灯のリズムがそれを引き継ぐ。時間帯によって異なる装いを見せながら、一つの水平線が建物の顔を形づくっている。

今回の改修は、建物全体を刷新するものではなく、屋根補修から広がった小さな手立てである。しかし部分に手を入れることで、全体の風景が大きく更新された。軒を延ばし、低く抑え、柱を減らし、構造を鉄骨で支える。こうした一連の操作はすべて、瓦の反復が描き出す水平美を最大限に引き出すために行われたものである。

私はこうした取り組みを「建築以下」と呼んでいる。与えられた条件は部分的であっても、その部分を突き詰めることで建築全体を動かすことができる。今回の事例はまさにその好例であった。瓦の反復が水平を生むように、小さな操作の積み重ねがやがて大きな風景を形づくる。建築以下の実践は、そのことを端的に示している。

そして、大番御山本店の名物は鰻である。結果として、美味しい鰻を味わえるという新たな居場所を得られたことも、地域に根差して活動する建築家としての冥利である。