火と土と労働社会:岡本太郎の“無益なもの”による抵抗(石原史奈/組積研スタジオ、武蔵野美術大学大学院)

文明の火と秩序の土から発展した労働における目的の喪失

歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ(1976-)によれば、人類による「火」の利用の歴史は、約30万年前から80万年前に遡るとされる。火の制御が可能となったことで、多種多様な食物の調理が実現し、食事や消化に要する時間が短縮された。この食生活の変化により腸が短縮され、節約された身体の消費エネルギーが脳の発達に寄与したと考えられている。その結果、ホモ・サピエンスの脳の巨大化が促進されたとする説が有力視されている。

狩猟採集社会では、日々の生存が最優先されていたが、農耕社会への移行に伴い、人類は未来を考慮するようになり、動植物の生命を管理するための労働が発生した。食糧資源を確保するための農耕地は、幾何学(geometry)の語源ともなった「土地」の区画化によって形成された。また、ホモ・サピエンスは他の動物と比較して高度な言語能力を獲得し、神話や宗教といった信仰体系や想像力に基づく共通言語を用いるようになった。これらの要素は社会秩序の成立に寄与し、国家や団体の統制を可能にするとともに、ヒエラルキーの形成を促した1。

18世紀後半には産業革命が起こり、産業の中心が工業へと移行した。それは同時に、人間にとって操作可能なエネルギー資源への移行でもあった。例えば、近代以降は光源や暖房、調理といった生活に直接的に関わるエネルギーは火から電気へと置き換えられ、火は人間に対して間接的に作用するものへと変化した。ただし、寒冷地では気候の特性から、火を直接用いる暖炉が限定的にみられる。機械化の進展によって労働の効率化が進み、合理的な生産様式が確立された。しかし、生産力の拡大を目指す社会においては、労働の分業化が進み、「資源を獲得する」という本来的に人間にとって必要な行為の目的や全体像を見失う構造が生じた2。そして、資本主義の経済システムのもとでは、労働を行わなければ生活を営むことが困難な社会が形成された。

「火」は文明の発展を促し、人間の文化や技術に大きな影響を与えてきた。「土」は社会秩序の形成に寄与し、政治的共同体の成立に不可欠な要素であった。しかし、現代社会においては、火の存在は人々の日常から遠ざかり、都市の地表を覆うアスファルトによって土もまた視界から消えつつある。さらに、現代の労働環境では、狩猟採集時代に見られた資源を獲得する環境とは異なり、資源と人間の距離が拡大している。こうして、労働者は生産と獲得のサイクルの一部分に取り込まれ、人間生命にとって本質的な行為を捉えにくくなりつつある。

芸術家である岡本太郎(1911-1996)は、現代社会において人々が役割や制度に縛られることで、創造性や人間の根源的な本質が失われていくことに強い危機感を抱いていた。そして、そのような労働環境に対抗する手段として、芸術を社会に広める活動を展開した。

岡本は「火」には二面性があると指摘している。それは、生活の中で有用な側面を持つ火と、破壊的な力を秘めた火である。この両義性の中にこそ、激しい生命感が宿ると述べている。また、「火」と「土」を用いて制作された縄文土器の不可思議な形態や紋様に深い感銘を受けた岡本は、その実用性とは無関係な形態を呪術的なものとして高く評価した。岡本は、目的や理念に縛られない縄文土器の造形に人間の根源的な表現のあり方を見出し、また、常に変動する火の不安定性の中に、固定化された労働サイクルからの脱却の可能性を感じ取っていたのではないだろうか。本稿では、こうした視点を踏まえ、芸術の啓蒙者として多面的な活動を行った岡本の労働観を整理し、彼がいかにして人間生命の本質の奪回を試みたのかについて考察する。

岡本太郎の労働観と芸術観

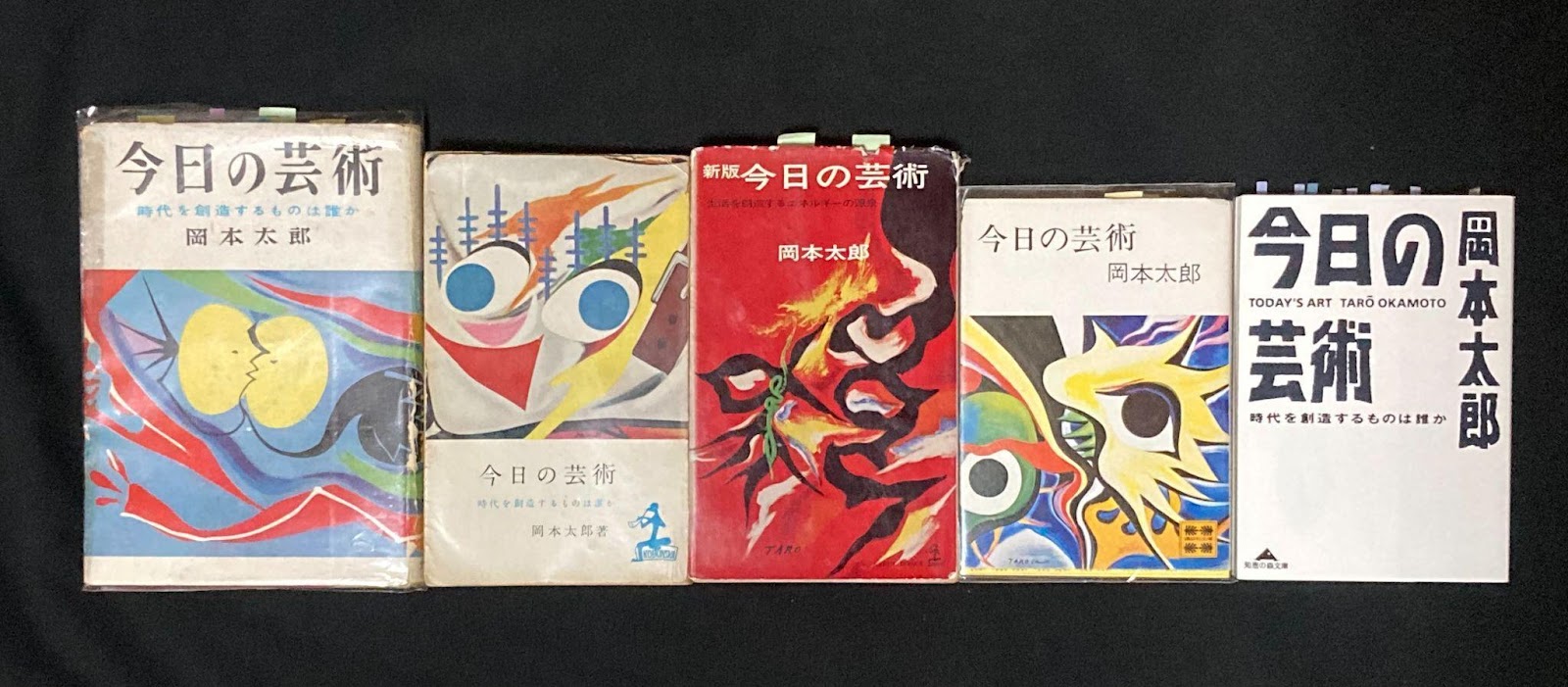

1954年に刊行された『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』は、絵画や建築を含む芸術の歴史や伝統文化の解説、およびそれらに対する岡本の見解が記された著作である。本書では、権威的であった芸術の解釈を一変させることを意図し、誰もが創造活動を行えるための方法論が提示されている。本書の異本は以下の通りである。

1.『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社、1954年8月。

2. 『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社(カッパ・ブックス)、1955年5月

3.『新版 今日の芸術 生活を創造するエネルギーの源泉』光文社(カッパ・ブックス)、 1963年10月

4.『今日の芸術』講談社(講談社文庫)、1973年11月。

5.『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社(知恵の森文庫)、2006年。

1963年に刊行された『新版 今日の芸術 生活を創造するエネルギーの源泉』では、1955年までに刊行された『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』の第1章に加筆修正が施されている。特に、現代の労働の在り方が人間を機械のようにしてしまったことへの批判が強調され、章題も「問題点は何か」から「なぜ、芸術があるのか」に変更された。後者には、「生きるよろこび」「現代人は部品になった」「楽しいが空しい」「自己回復の情熱」「芸術の見方―あなたには先入観がある」といった節と項が設けられている。

> それは近代社会が、生産力の拡大とともにますます分化され、社会的生産がかならずしも自分本来の創造のよろこびとは一致しないからです。逆にただ生きるために義務づけられ、本意、不本意にかかわらず、働かされている。一つの機械の部分、歯車のように目的を失いながら、ただグルグルまわって働きつづけなければならないのです。「自己疎外」という言葉をご存じでしょう。このように社会の発達とともに、人間一人一人の働きが部品化され、目的、全体性を見失ってくる、人間本来的な生活から、自分が遠ざけられ、自覚さえ失っている。それが、自己疎外です。

> 義務づけられた社会生活のなかで、自発性を失い、おさえられている創造欲がなんとかして噴出しようとする。そんな気持はだれにもある。だが、その手段が見つからないのです3。

岡本は本書の冒頭において、上述の通り、生活費を得るために自己を見失いながら働き続けなければならない労働社会に対し、痛烈な批判を展開し、その対抗手段として芸術を掲げた。岡本と1930年代に深い親交があったフランスの思想家ジョルジュ・バタイユ(1897-1962)は、人間が死への不安を抱くことによって労働の世界が確立され、この労働に対比される消費という活動を通じて人間が真に誕生したと提唱した。消費とは無益な行為であり、祭りや芸術はその典型として挙げられている4。岡本はバタイユの影響を受け、労働社会に無益な芸術を対置したと考えられる。

そして、すべての人が創造活動を行えるようにするため、岡本は当時の日本において広く共有されていた「高貴な芸術」という概念を払拭し、絵画は誰もが自由に描くことができるものであると主張した。その際、岡本は自身の芸術の根本条件として、「今日の芸術は、うまくあってはいけない。きれいであってはいけない。ここちよくあってはならない。」と記している5。この言葉は、芸術において周囲の視線や他者の評価を意識するのではなく、自らの創造の衝動に従うべきであるという考えを示しており、岡本の芸術観の本質を示唆している。また、この書籍は芸術の専門家ではない一般の読者に向けて執筆されているため、岡本は芸術家の作品を多くの図版で取り入れることにより、読者の芸術への理解や関心を高めることを意図していたと考えられる。

「芸術の社会化、大衆化」と労働社会

岡本が社会に対して抱いていた問題意識は、1954年6月に『婦人公論』で発表された「現代芸術研究所のプログラム―芸術を大衆の手に…」においても示されており、「芸術の社会化、大衆化」の必要性を主張している6。この理念のもと、岡本はコマーシャルやテレビ番組への出演を通じて発言の場を拡大し、日本を代表する芸術家としてのイメージを確立した。また、1970年に大阪で開催された日本万国博覧会では、テーマ展示プロデューサーとして携わり、『母の塔』『青春の塔』『太陽の塔』を制作し、芸術と社会が接続する場を創出した。

さらに、岡本は建築と芸術の本質的な協力を目指し、多くの壁画を制作した。例えば、丹下健三(1913-2005)設計の旧東京都庁には『日の壁』『月の壁』(1956年)など、旧国鉄神田駅には『花ひらく』『遊ぶ』『駆ける』(1958年)が設置された。現存するものとしては、京都外国語大学の『眼と眼 コミュニケーション』(1979年)、 ダスキン本社ビルの『みつめあう愛』(1990年)などがある。

『眼と眼 コミュニケーション』や『みつめあう愛』といった作品において使用された材質は陶であり、その形状はレリーフである。岡本は、陶を用いた作品の多くを滋賀県信楽町で制作をしていた7。この地域で作られる信楽焼は、日本六古窯の一つとして名高い陶磁器である。また、岡本を象徴する『太陽の塔』の背面にあるレリーフ「黒い太陽」にも、信楽焼のタイルが用いられている。岡本は、「火」と「土」をメディウムとして陶板レリーフなどのパブリックアートを制作しており、現代社会において必要不可欠でありながらも人間から遠い存在となった「火」と「土」を近接させた。このメディウムの選択には、人間生命にとって不可欠な資源を獲得する行為の目的を再定義し、労働の本質を見失う社会に対抗する岡本の試みが含まれているのではないだろうか。

岡本の壁画制作の試みは、建築に単に壁画を設置することではなく、建築の合理的かつ機能的なデザインに対して、非合理的かつ非機能的な作品を通じて芸術の無益さを対置することであった8。これは、岡本が1948年11月に提唱した「対極主義」の理念と一致している。「対極主義」は、相反する二つの要素を矛盾したまま対置することで生じる不協和音の中に、芸術精神の本質を見出すという思想を示している9。岡本はこの理念に基づき、社会に接続する場で多様な活動を展開し続けた。その根底には、労働社会における人間の根源的な関心を喚起する創作を行うという強い意志があったといえるだろう。

私たちは、学生、建築家、彫刻家、画家、サラリーマン、保育士、農家などの社会的な役割を持つが、それ以前に「人間」であることを忘れてはならない。社会の枠組みに安住することなく、アヴァンギャルドな姿勢で社会と向き合った岡本の活動を継承し、生産と獲得に明け暮れる現代社会を一人の人間として再考する必要があるだろう。機能的かつ合理的なものが氾濫する社会において、非機能的かつ非合理的である無益な場所は特別な存在として価値を持つ。原初的なメディウムに立ち戻ることや、無益なものを守る活動を大切にしていきたいと考える。

参考文献

『青山時代の岡本太郎 1954-1970―現代芸術研究所から太陽の塔まで』川崎市岡本太郎美術館、2007年。

アーツ前橋『岡本太郎と『今日の芸術』絵はすべての人の創るもの』現代企画室、2018年。

大谷省吾「岡本太郎の“対極主義”の成立をめぐって」東京国立近代美術館研究紀要、13 号、2009年、pp.18-36。

岡本太郎『原色の呪文』文藝春秋、1969年、pp.97-118。

岡本太郎『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社、1954年。

岡本太郎『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社(カッパ・ブックス)、1956年。

岡本太郎『今日の芸術 生活を創造するエネルギーの源泉』光文社(カッパ・ブックス)、1963年。

岡本太郎『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社(知恵の森文庫)、2006年。

岡本太郎『今日の芸術』講談社(講談社文庫)、1973年。

岡本太郎『美の呪力』新潮社、2005年。

酒井健「友愛の様々なる果実:ラスコーの洞窟壁画、ジョルジュ・バタイユの『エロティシズ ム』、岡本太郎の《愛撫》」『言語と文化』法政大学言語・文化センター、21巻、2024年1月、pp.69-94。

注釈

- ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史(上)』柴田裕之訳、河出書房、2023年。 ↩︎

- ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史(下)』柴田裕之訳、河出書房、2023年。 ↩︎

- 岡本太郎『新版 今日の芸術 生活を創造するエネルギーの源泉』光文社(カッパ・ブックス)、1963年、pp.49-50 ↩︎

- 酒井健「友愛の様々なる果実:ラスコーの洞窟壁画、ジョルジュ・バタイユの『エロティシズム』、岡本太郎の《愛撫》」『言語と文化』法政大学言語・文化センター、21巻、2024年1月、pp.69-94 ↩︎

- 岡本太郎『今日の芸術 時代を創造するものは誰か』光文社、1954年、p.87 ↩︎

- 『青山時代の岡本太郎 1954-1970―現代芸術研究所から太陽の塔まで』川崎市岡本太郎 美術館、2007年、pp.21-22 ↩︎

- 『そめとおり』染織新報社、第578号、1999年3月、p.36 ↩︎

- 岡本太郎『原色の呪文』文藝春秋、1969年、pp.97-118 ↩︎

- 大谷省吾「岡本太郎の“対極主義”の成立をめぐって」東京国立近代美術館研究紀要 13号、2009年、pp.18-36 ↩︎