屋根瓦の種類とは?部位の名称と役割について徹底解説!

屋根瓦は、耐久性のある屋根材として、古くから日本家屋に使われています。瓦と聞くと「和風住宅の屋根についている四角い形のもの」をイメージするでしょう。しかし、住宅の屋根に使われている瓦は、1種類だけではなく、屋根の部位によって形や役割が異なります。

瓦には、耐久性・耐火性・断熱性に優れているという特徴があり、きちんと施工・メンテナンスすれば、30年~50年、場合によっては100年以上持つこともあります。さらに、焼き物ならではの美しさや重厚感があり、年月とともに風合いが増していく点も魅力です。奈良・法隆寺の瓦は約1300年前のものが今も現役。瓦がいかに長寿命で信頼されてきた建材かがよくわかります。

屋根瓦を知るには、まず屋根の部位や名称について把握しておくことが大切です。

屋根瓦は長持ちしますが、一部分が欠けたり割れる場合もあります。屋根の構造を理解しておくと、修理やリフォーム時に必要以上の費用がかかることを防げたり、業者の説明を的確に理解できたりといったメリットがあります。

さらに、災害時の被害状況を自分である程度判断できるようになるのもポイントです。屋根や屋根瓦について名称や役割を詳しく知っておくと、業者とのやり取りがスムーズになるというメリットもあります。

また、屋根瓦の各部位の名称を知ると、瓦の機能も知ることが出来ます。たとえば、屋根の「棟(むね)」という部分は、実は風の通り道であり、家全体のバランスを保つ重要な役割を果たしています。棟のデザインひとつで屋根全体の印象ががらりと変わることもあるのです。

本記事では屋根瓦の知識を深めるために、まずは屋根の部位について解説し、そのうえで屋根瓦の各部位の名称や役割について紹介します。

屋根がもつ機能と家全体への影響

普段の生活ではあまり気にする機会のない屋根ですが、面積の広さや見た目のインパクトから、住宅の外観イメージを確立させるために重要な役割を果たしています。

そのため、好みのデザインや色味、風合いなどを重視することはもちろん大切です。

一方で、屋根の機能面についても、理解しておくことが必要です。

屋根のもつ主な機能は、「雨風や日光、音といった外部環から建物を守る」「断熱材として室内の温度調整をする」ことであり、これらの機能は、住み心地に直結します。

そのため、屋根の存在は、見た目以上に住環境の充実度や、住人の生活の満足度に大きな影響を与えるといえます。

それでは、家全体の住環境を大きく左右する、屋根の各部位の名称と役割を見ていきましょう。

屋根の各部位の名称と役割

屋根瓦をより深く理解するため、まずは屋根の部位ごとの名称と役割を紹介します。

屋根は、主に13の部位に分けられます。

①:棟部

②:平部

③:谷部

④:ケラバ部

⑤:軒部

⑥:軒先部

⑦:軒天

⑧:雨樋

⑨:破風板

⑩:鼻隠し

⑪:箕甲

⑫:面戸漆喰

⑬:隅部

それぞれ解説します。

①:棟部

棟部は、屋根頂上の水平部分のことです。

棟部をさらに細かく分けると、屋根最上部の「大棟(おおむね)」、大棟から屋根の四隅に降る「隅棟(すみむね)または、「下り棟(くだりむね)」、隅棟が軒の先端部分で二段に分かれたときの短い棟である「稚児棟(ちごむね)」などがあります。

棟部は、屋根頂上の接合部を覆い、屋根材を固定する役割を果たしています。

また、棟部は屋根頂上の接合部なため、風や雨の侵入を防ぐ最重要ポイントでもあります。屋根の仕上げとして棟瓦やのし瓦を積むことで、美観と防水性を両立させています。

②:平部(ひらぶ)

平部は、屋根でもっとも面積が広い部分のことです。

一般的に屋根とよばれる部分は、この平部を指します。

平部の主な役割は、その広い面積を活かした日よけや雨よけです。

③:谷部

谷部は、平部同士が合わさった部分のことで、水を溜めて下に流す役割があります。

屋根の上部にあるため、普段はなかなか目にしませんが、雨から家を守るためには欠かせない部位です。

④:ケラバ部

ケラバ部は、切妻屋根や片流れ屋根の妻側の端部分をさします。

ケラバ部が外壁より出っ張ってることで、雨天時には雨水、晴天時には紫外線が外壁に当たることを防ぎます。

また、室内の日当たりや温度を調整する役割もあります。

「ケラバ」という言葉の語源には諸説あり、一説には古語の「けらぶくろ(垂れ袋)」が転じたともいわれています(出典:日本建築辞彙)。

⑤:軒部

軒部は、建物の外壁部分よりも突き出している屋根の部分(水下側)のことです。

軒部は屋根の延長部分であり、その長さを活かして、外壁に雨風が直接当たることや、室内に雨が降りこむのを防ぐ効果があります。

また、建物の意匠を美しく見せるための装飾要素としても重視され、古民家や寺社建築では特に軒の深さや形状が美観に大きく影響します。

⑥:軒先部(のきさきぶ)

軒先部は軒部の先端の部分のことで、たいていは地面と水平であり、雨樋が設置されています。

軒先部には、屋根瓦から流れてくる雨水を雨樋で受け、水はけをよくすることで、壁面や基礎を雨水から守る役割があります。

また、軒先瓦には「一文字瓦」や「素丸瓦」など、装飾性の高い瓦が使用されることがあり、建物全体のデザイン性にも影響します。

⑧:雨樋(あまどい)

雨樋は、軒瓦から流れる雨を受ける水平方向の「とい」のことです。

屋根を流れる雨水を集めて、地上や下水に導く装置であり、あとで紹介する鼻隠しとセットで活用されます。

雨樋には「軒樋(のきどい)」と「縦樋(たてどい)」があり、それぞれ水平と垂直に雨水を流す役割を分担しています。

⑨:破風板(はふいた)

破風板は、ケラバ部分をふさいでいる板のことです。次に紹介する鼻隠しと同様、建物の内部に雨水が侵入するのを防ぎます。

また、「破風」という名称は、風を破る=風を防ぐという意味から来ており、風の吹き込みを防ぐことで屋根構造を保護する重要な部材です。

⑩:鼻隠し

鼻隠しは、軒先の先端をふさいでいる板のことです。

板状の部材ということで、破風板と混同しがちですが、破風板は屋根の妻面に設置するのに対し、鼻隠しは軒先の先端に設置する板をさします。

⑪:箕甲(みのこう)

箕甲は、切妻造り・入母屋造りの反りがある屋根において、破風と屋根最頂部から流れる平部との間にある曲線部のことです。

社寺建築や数奇屋建築の屋根によくみられ、ケラバ部分の特殊な納め方をする部位として使われています。

⑫:面戸漆喰(めんとしっくい)

面戸は、棟部の土台と平部の隙間のことであり、その隙間を埋めるために設置する漆喰のことを面戸漆喰といいます。

主に棟に使用されますが、昔ながらの土葺き工法による瓦屋根の場合は、軒先の隙間を埋めるために使われることもあります。

⑬:隅部

隅部は軒と軒が交差する屋根の隅の名称です。

そのため、軒と軒が交差しない切妻屋根で使用することはありません。主棟から軒先に向けて下りている部分で、各方面の屋根をつなぐ役割があります。

この部分は雨水が集中しやすいため、隅瓦は防水性と接合性が特に重視され、棟瓦と併せて「冠瓦」「巴瓦」などの装飾瓦が使われることもあります。

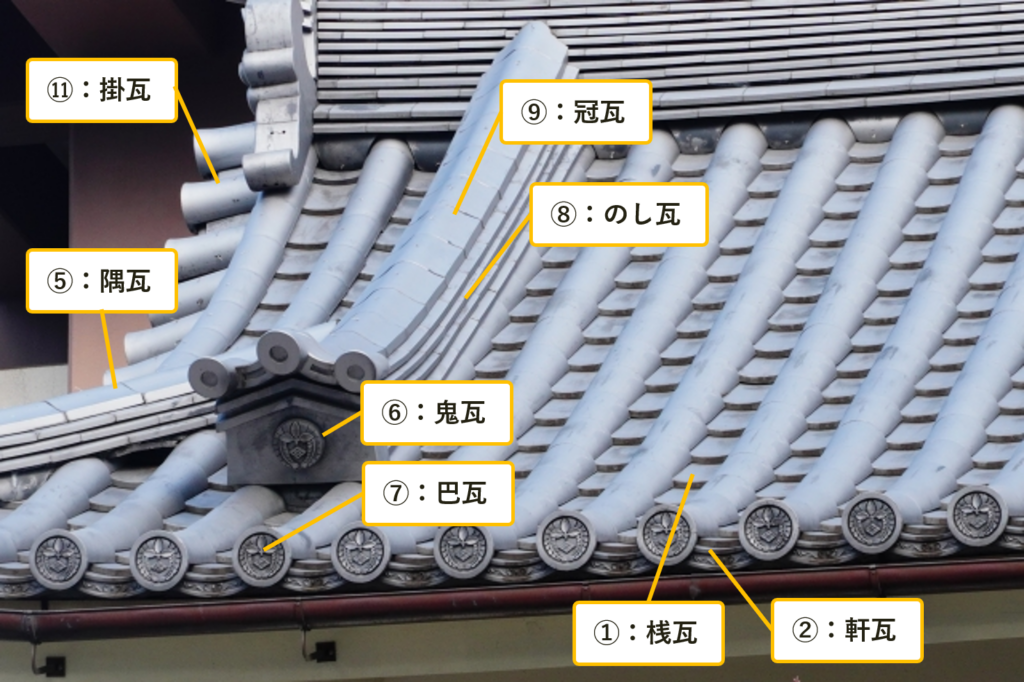

屋根瓦の名称と役割

屋根瓦は、場所によって瓦を使い分けています。

屋根瓦として使用される瓦は、主に11種類あります。

①:桟瓦

②:軒瓦

③:雪止瓦

④:袖瓦

⑤:隅瓦

⑥:鬼瓦

⑦:巴瓦

⑧:のし瓦

⑨:冠瓦

⑩:角瓦

⑪:掛瓦

それぞれ解説します。

①:桟瓦(さんがわら)

桟瓦は波の形が特徴的な瓦で、瓦屋根のなかでもポピュラーな瓦です。

主に平部に使われ、野地板の上に設置した「桟木」に引っかけて施工します。

また、桟瓦以外の瓦は、特殊な形状と役割をもっているため、役物(やくもの)とよばれています。

「桟(さん)」とは、本来は木材に設ける細い溝や凹みのことを指し、瓦をひっかけるための桟木に由来するとされています。また、J形(和形)瓦における標準的な形で、昭和以降の住宅に多く使われました。

②:軒瓦(のきがわら)

軒瓦は、軒先に使われる瓦です。

雨樋に水を落とす役割があり、水切りをよくするために垂れがついているのが軒瓦の特徴です。

軒瓦は、外から見たとき、もっとも目につきやすい部分でもあるため、家紋や絵柄のデザインを入れるケースもあります。

③:雪止瓦(ゆきどめがわら)

雪止瓦は、ポコっと盛り上がった形をしているのが特徴で、屋根に積もった雪が急激に滑り落ちるのを防ぐ役割があります。

設置場所は軒先から3〜4段目となっていますが、積雪が多い地域では雪止瓦を2段にして設置するケースもあります。

④:袖瓦(そでがわら)

袖瓦は、切妻屋根の妻側(棟の両端部)の最端部の名称で、屋根のケラバ部分に用いる瓦です。けらば瓦とも呼ばれています。

袖の大きさによって「大袖」や「小袖」といった種類に分けられ、軒先から見て右側を「大袖瓦」、左側を「小袖瓦」と呼びます。

また、一直線のラインがきれいな葺きあがりになる「並袖」、雨仕舞を意識した「中付袖」など、デザインや機能性によっていくつか種類があります。

袖瓦は風の吹き込みや雨水の侵入を防ぐ役割があるため、屋根の耐久性に大きく関わる重要部材です。

⑤:隅瓦(すみがわら)

隅瓦とは、軒と軒が交差する屋根の隅に設置する瓦です。

瓦をいくつかのパーツに分けた「切隅(きりすみ)」や、瓦が一体となった「廻隅(まわりすみ)」という種類があります。

隅瓦は「隅棟瓦」とも呼ばれ、屋根面同士がぶつかる隅に雨仕舞と装飾を兼ねて使用されます。接合部の構造により、隅巴や隅鬼といった装飾瓦が組み合わされることもあります。

⑥:鬼瓦(おにがわら)

鬼瓦は、数ある屋根瓦のなかでも有名で、屋根の棟部に設置されます。

鬼瓦と聞くと、その名の通り、鬼の形をした瓦を想像しますが、実は鬼瓦には雲や七福神のデザインもあります。

鬼瓦には、屋根材に雨水が侵入するのを防ぐ役割はもちろん、厄除けや装飾の意味合いもあります。古来から鬼は「魔除けの象徴」とされており、建物の災いを防ぐ守り神として据えられました。そのデザインには地域性が強く、京都では雲形、九州では牙付きの鬼面など、バリエーションも豊富です。

⑦:巴瓦(ともえがわら)

巴瓦は、丸い形が特徴で、先端に巴の紋様があることから、この名前がついています。

「巴」は古代の渦巻模様を起源とし、水の流れや火除けを象徴する意匠とされます。そのため、防火のおまじないという目的もあり、鬼瓦よりも外側の棟部や軒先に用いられます。

⑧:のし瓦

のし瓦は、屋根の頂上付近にある棟部に設置します。

水切りや雨避けの役割があり、複数ののし瓦をずらして重ねることで、屋根の内側に水が入り込むのを防ぎます。

積み重ね方には「五段積み」「七段積み」など種類があり、棟の高さや装飾性に応じて選ばれます。

⑨:冠瓦(かんむりがわら)

冠瓦は、棟部の一番高い場所に使う円型の瓦です。

のし瓦の上に設置する瓦で、雁振瓦(がんぶりかわら)とも呼ばれます。

雁が舞い降りるような弧を描いた形に由来し、屋根の最上部に立体感と優美さを与える意匠です。のし瓦との組み合わせで見た目の印象が大きく変わります。

雨仕舞の役割があり、平たいデザインの瓦を「伏間瓦(ふすまがわら)」と呼ぶのに対し、円型や山型の背が高いデザインを「冠瓦」と呼んで区別します。

⑩:角瓦(かどがわら)

角瓦は、軒と破風が交わる部分に設置するもので、軒瓦と袖瓦を組み合わせた瓦です。

樋と干渉しないよう、瓦の先端に切り込みがあるのが特徴で、袖瓦の1番下の部分にのみ使います。

⑪:掛瓦(かけがわら)

掛瓦は、箕甲部分に葺く瓦のことです。

袖瓦を用いない、本格的な瓦屋根で使用され、屋根の流れに直交する形で葺くのが特徴です。主に入母屋造などの複雑な屋根形状で使用されます。軒先の丸みに沿って美しく収めるため、手作業による調整や特殊加工が必要とされる高度な技術が求められる瓦です。

雨水を破風方面に流す役割があります。

屋根瓦のメンテナンスと修理

耐久性や強度に優れた屋根瓦ですが、経年劣化、自然災害、藻やカビが原因で、雨漏りなどの不具合が発生する可能性もあるため、定期的な点検が必要です。

劣化することで、雨漏りはもちろん、建物全体の強度を低下させることがあります。

劣化による影響や修理を依頼すべき目安となる事象などの詳細は、以下の記事にまとめてあります。あわせてご覧ください。

屋根瓦の部位や名称を理解して、業者と対等にやりとりしよう

屋根瓦と屋根について、名称や役割を部位ごとに解説しました。

瓦の名称や用途、注意点などを知っておくことで、業者に質問をしたり、必要に応じてこちらから提案したりと、スムーズかつ対等にコミュニケーションをとることができます。

とはいえ、住宅の屋根のリフォームを、どの業者に依頼すればよいか、迷うこともあるでしょう。

そんなときは、瓦の専門業者に依頼すれば、最適な屋根瓦についてアドバイスしてもらうこともできます。

株式会社鶴弥は国内最大手の粘土瓦メーカーです。

鶴弥では、所定の講習を修了した施工店を「鶴弥スーパートライ登録施工店」としてご紹介しています。以下の施工事例ページを参考の上、お近くの登録工務店へご相談ください。