巨大さへ(船越拓/東京大学工学系研究科建築学専攻修士課程)

両義的な現象

大きな空間に入ると、身体はその気積に包まれ、崇高さと心地よさの相反する2つの感情が湧き上がる。それは、壮大なものに対峙したときに自分がちっぽけな存在だと感じる、あの厳かな心の動きと、自分のあらゆる行動が受容されるような安心感である。

大きな空間に入ると、次第に自己内省的な思考に耽ってゆく。身体に迎合した空間では、その空間は身体の延長であるため、自然と意識は外へ向く。一方、身体から逸脱したスケールをもつ大きな空間では、その空間と自身の身体が秤にかけられ、否応なく自己が強く意識されるようになる。意識の焦点が外だけでなく内にも向くのだ。そのとき、自己が客体となり、自己内省的な思考が始まる。

そして、大きな空間を彷徨する。

大きな空間で起こりうる、感性と悟性を突き動かすこの一連の現象をもって、私は昔から大きな空間に対して強いオブセッションをもっている。

大きいこと

そうした大きな空間を内包する建築はおのずと巨大になる。巨大さというと、これまでビッグネス、メガ、ジャイアントなどの言葉をもって、様々な建築家が論じてきた。以下に、大きいことを志向する建築家の言説を紹介したい。

篠原一男 “すまいは広ければ広いほどよい。”

(篠原一男著『住宅論』より)

戦後日本では、大邸宅は社会理念の中で批判され、建築のテーマにならないとされていた。それを復権する言葉であると同時に、生活のコアとなる無駄な空間をつくることができるという意味において住宅は広いほどよいと考えた言葉である。

Rem Coolhaas “ビッグネスは建築の最後の砦だ ── 一つの縮約であり、超越的な建築である。”

(レム・コールハース著、太田佳代子・渡辺佐智江訳『S,M,L,XL+』より)

建築があるスケールを超えると「ビッグネス」という質を獲得する。それはもはや建築自体が都市となってしまうほどの大きさの状態であり、「ビッグネス」のみが近代化を推進できる有効な手段であるとレムは考える。

Lacaton&Vassel “空間を大きくすると、より多くの自由が得られます。大きな空間には、小さな空間よりも多くの可能性があるのです。”

(長谷川豪著『カンバセーションズ ── ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史』より)

2021年にプリツカー賞を受賞した2人は、同じ予算内で、クライアントから求められる大きさの倍やそれ以上の空間を提案する建築家である。大きな空間では、断熱や音響といった環境的な問題に取り組みやすく、かつ遊牧民のような自由な空間体験ができると考える。

これらの言説では、時代の流れを乗りこなすように、もしくは抗うように「大きいこと」を戦略的に用いられたという側面をもつ一方で、大は小を兼ねるというような、ある種の正しさに拠ってその強度を保っていたようにも思う。例えば、プログラム(機能)から一定の建築の大きさが決められることが多いが、しばしば時代の変化により、当初のプログラムに変わる新たなプログラムが求められる。そのとき、新たなプログラムが既存のものよりも大きな容積を求める場合、もはやその空間ではその要求に対応することができないだろう。一方、大きな空間はプログラムの余儀ない変更に対応することができるおおらかさがある。そして、それはリノベーションに対するおおらかさをもつだけでなく、八戸市美術館(西澤徹夫+浅子佳英+森純平設計)のジャイアントルームが示すような、そこで起こりうる人の活動に対するおおらかさをも併せもっているのだ。

最後に、18世紀のイギリスの政治家であり美学的思想家であったエドマンド・バーグによって記された「大きいこと」についてのテキストを参照したい。

“容積が大きいと言うことは崇高の強力な原因である。というのは疑いもなく、同じ広がりをもつ外延量が或る状態もしくは様式では、それ以外の状態の場合よりも一層大きな効果を生み出しうるからである。”

(エドマンド・バーク著、中野好之訳『崇高と美の観念の起源』より)

「もち得てしまった大きさ」

現代の日本では、敷地のコンテクストから独立した、自律性をもつ、巨大な建築を設計することは非常に難しくなっているように思う。人口減少や経済の停滞など、どんよりとした気運が流れるなかで、ある一人の建築家の思想に幾許の社会を納得させられる力があるのだろうか。

しかし、以下に挙げるような建築をみていると、現代でも巨大な建築を設計する余地は残されているのではないかと思えるのである。それは人間よりも大きなものが主語となる建築であり、結果的にその大きさをもち得てしまったような建築である。

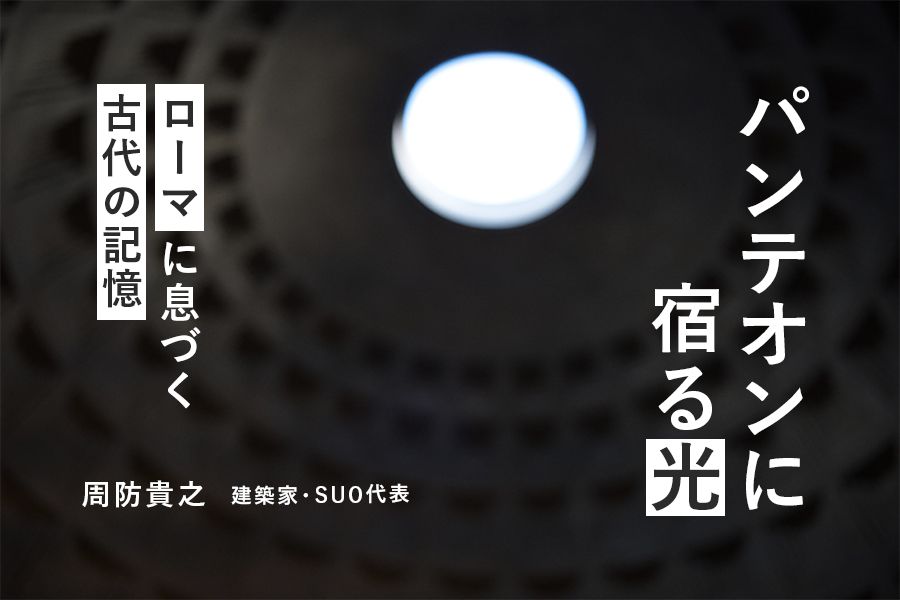

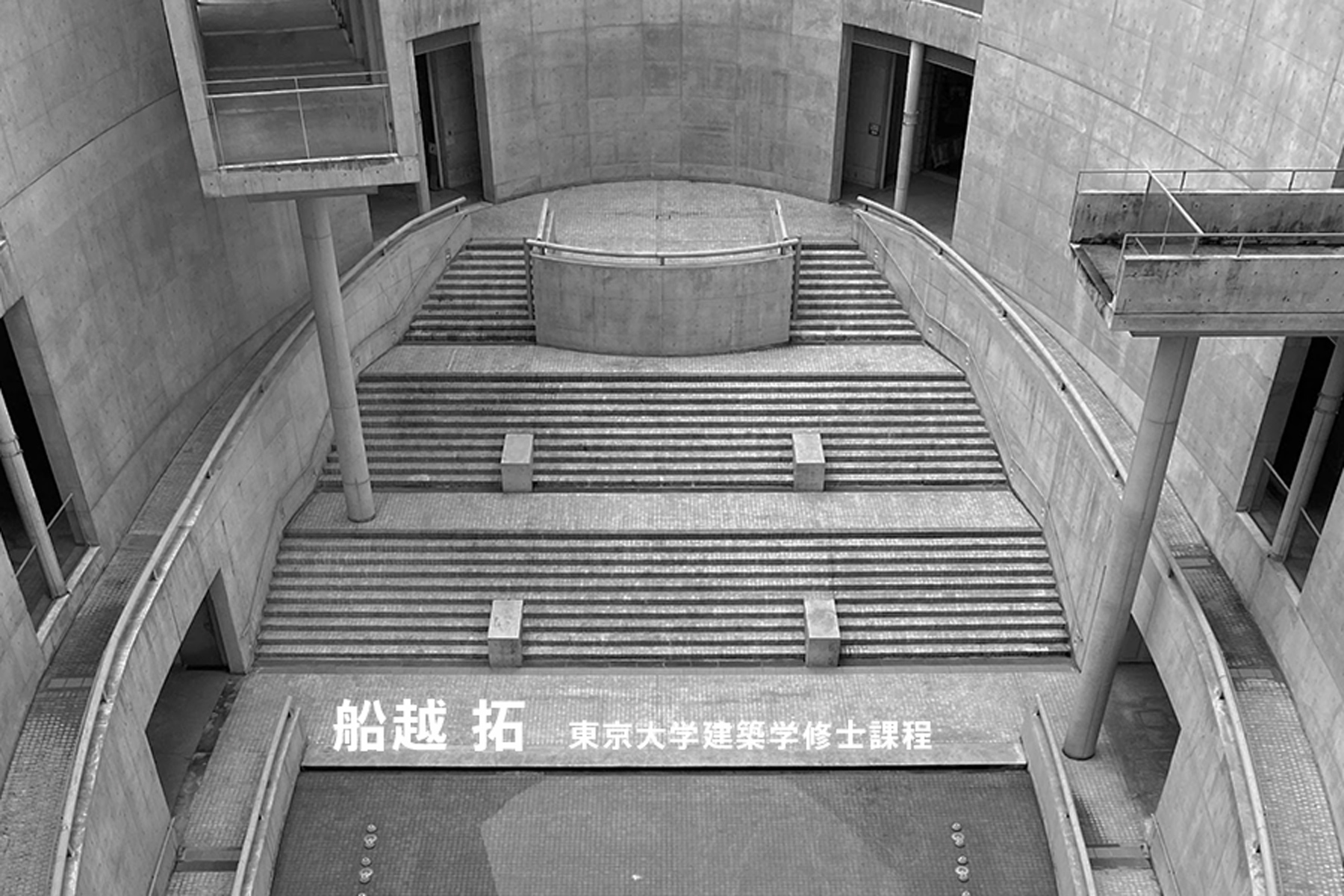

まずは古代まで遡ると、ローマのパンテオンが上記の特徴をもつ建築として挙げられる。この建築の主語は神々である。神々を祀るために、直径、高さともに43.2メートルの巨大なドームがつくられたのである。つぎに、アンビルドであるが、丹下健三によるWHO(世界保健機構)本部ジュネーブ計画の内部空間には、この建築へのアプローチ手段である高速道路のスケールが含有されており、オフィス空間とは到底思えないほどの人間のスケールを超越した大きさを有している。そして、前稿で言及したように、Ricardo Bofillによって設計されたLa Fábricaは、元はセメント工場であり、セメントを製造するための機械が主語の建築であるため、その空間は非常に量感のあるものとなっている。また、私の在籍する研究室がある東京大学生産技術研究所S棟は、かつて風洞実験棟であった建物を改修したものである。高圧の空気を貯め、超音速の気流を生み出すために、直径10メートルの空気タンクの内蔵を必要とした実験室であったため、巨大な気積を含んでいる。

いずれも人間よりも大きいものが主語となり、その大きさがある必然性をもって現れている。

最後に、ローマのパンテオンは元来、キリスト教の聖堂ではなく、あらゆるローマの神々を奉る万神殿であった。時代によりプログラムが変化しても、2000年近く人々に使われ続けている最も持続可能な建築の一つといってよいだろう。

これらのような、結果的に「もち得てしまった大きさ」に対して現代における巨大さの可能性を感じる。建築の主語を意図的に設定することで、含みうる気積の大きさを操作可能にし、人の情感に訴えかけるような空間の質を獲得することができるのではないかと考えてみる。