フィフス・ファサードからアートへ|From Fifth Facade to Art(キャズ・T・ヨネダ/特任准教授、日本女子大学 )

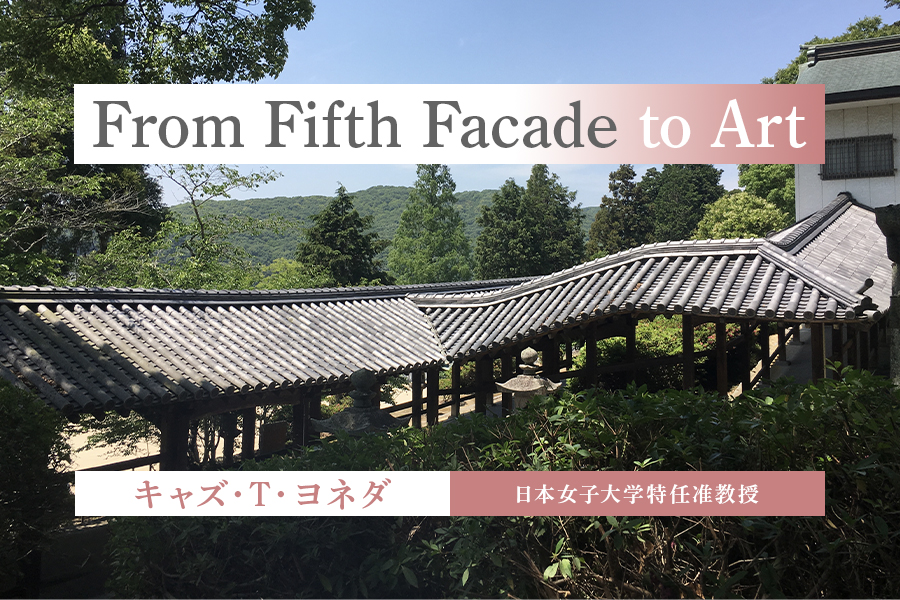

日本建築の特徴を木材だけに焦点を当て声高に謳う昨今の風潮は、あまりにも短絡的だと思います。実際、日本には、木だけでなく石や土を用いた建築技術も古くから存在し、多様な材を駆使してきた歴史があります。その中で「瓦」も重要な機能を果たしてきましたが、瓦と聞くとすぐに木造建築の屋根に広がる甍を思い浮かべることが一般的だと思います。木の要素が目線のうちに入ってしまうのですから、視覚優位の現代人にとっては仕方のないことかもしれません。それでも瓦は、その存在意義を粘り強く、静かに示し続け、単なる屋根材としての意味を超えて、建物の美観や耐久性、文化的象徴としての側面をも内包してきました。

日本における瓦の歴史は古墳時代にさかのぼり、朝鮮半島や中国大陸から伝わった技術をもとに、日本独自の発展を遂げてきました。大きく分けて、「焼き物瓦」と「粘土瓦」に分類され、特に平瓦や丸瓦、隅瓦などの種類があり、これらは建築物の屋根を美しく保護しながらも、防水や耐火性といった機能性を兼ね備えています。瓦は単なる屋根材としてだけでなく、宗教的な意味や地域の気候風土に適応した形状を持つこともあり、地域ごとに特徴的な瓦の文化が根付いています。例えば、関東地方では比較的平たい瓦、九州では反りの深い瓦が多く用いられるなど、それぞれの地域の気候や文化に合わせた工夫が見られます。世界を見渡しても同じように、瓦屋根は各地の地域性を顕在化し、都市美を構成する要素でしょう。これらの景観が消えることは、ある種の「ーらしさ」にあらわれる特異性を失うことになります。普遍的な美というのは、一つの正がある訳ではなく、個々の存在とその存在を可能にした文脈を享受し、それらがもたらす人類共通の叡智と技の集積に感化されることだと思います。

日本の伝統建築には、木材だけでなく、土を用いた土壁や版築、石を多用してきた城郭建築や石蔵も存在します。石も耐久性はもちろんのこと、独自の重厚感で城郭や神社仏閣などの歴史的建造物に用いられてきました。土は、造形しやすく、壁はしっとりとした質感と温かみを持ち、湿度調整や防火に優れるという特徴があります。特に焼き瓦は、火災や風雨に強く、何世紀にもわたって建物を保護してきました。礎石や土台が石、柱や骨組みが木、壁が土、そして屋根はいずれは樹皮葺か瓦葺だとすると、伝統建築はその複雑性を水平的な層の折り重なりによって構成されているものともいえるでしょう。

戦後の高度経済成長期には、都市化とともに鉄筋コンクリートが台頭し、瓦の需要は一時的に縮小しました。現代においても、新築やリフォームの分野では、コストや施工性の観点から、化学製品や金属屋根材に取って代わられるケースも増えています。瓦の製造には大きなエネルギーが必要であり、重量もあるため、建築コストや施工の難しさという課題も伴います。しかし、伝統的な日本家屋や文化財の保存、地域の風土に根ざした特色を持つ住宅では、瓦の需要は依然としてあります。特に、和風住宅や神社仏閣、歴史的建築の修復・維持において瓦の重要性は高く、その技術やデザインの継承が続いています。また、環境意識の高まりとともに、エコロジーやエネルギー効率を考慮した新しい瓦の開発も進んでいます。例えば、太陽光発電パネルと融合した瓦や、軽量化・断熱性を高めた新素材の瓦の研究も盛んです。

未来の瓦は、伝統を守りつつも革新的な技術を取り入れる方向に進む可能性があります。具体的には、デジタル技術を活用したデザインの高度化や、伝統的な手法を維持しつつ、新素材や新技術を導入することで、瓦の持つ魅力をさらに高めることが期待されています。日本の瓦は、単なる屋根の材料ではなく、文化や歴史、地域性を象徴する存在です。伝統的な技術を守りながら、新しい価値を生み出すイノベーションが求められます。それらの融合によって、環境に優しく、美しく耐久性の高い瓦を生み出し続けることが、日本の瓦文化の未来にとって重要な使命です。また、地域の文化や歴史を尊重し、地元の材料や技術を生かした「地域資源の循環型産業」としての瓦産業の振興も期待されます。それにより、地方創生や地域の魅力向上にもつながるでしょう。そして、瓦が担ってきた役割の再解釈または全く異なる価値を見出すのも重要になってきます。決して、デジタル技術を駆使した一見派手なアウトプットでなくていいと思います。発想の視点や使い方自体を変えてみる、素朴な方法でも新しい可能性が生まれるかもしれません。

現に私は今、愛媛県今治市菊間町にある創業三百年以上、10代続く瓦の老舗「菊貞」とコラボしています。菊間は、四国を代表する「いぶし瓦」の産地で、その発祥は1278年まで遡るとされています。特徴的ないぶし銀の瓦は、釉薬や塗料などを使わず、窯の中で自然にいぶされることで銀色の炭素膜が形成されます。見る角度で光の反射が異なることで立体感を醸したり、または特別な焼成方法で珪藻土と同じような吸放湿機能を持たせることもできます。いにしえからの製法で、自然素材の土だけで作り出される環境に優しい瓦がここにはあります。これまで、日用雑貨や食器、はたまたインテリアのタイル、サウナストーンなどといった新しい瓦素材の挑戦を試みてこられました。更に瓦の価値を上げ、固定概念をひっくり返すべく、菊貞の小泉さんと私たちは、愛媛県と東京藝術大学が共同主催するアートコミュニケーションプロジェクト「art venture ehime」(詳細:https://artventureehime.com/fes2025/)の一環として、新しい展示型アート作品にとりかかっています。古来からの建材から伝統工芸へ、伝統工芸からアート作品へ。挑戦は続きます。