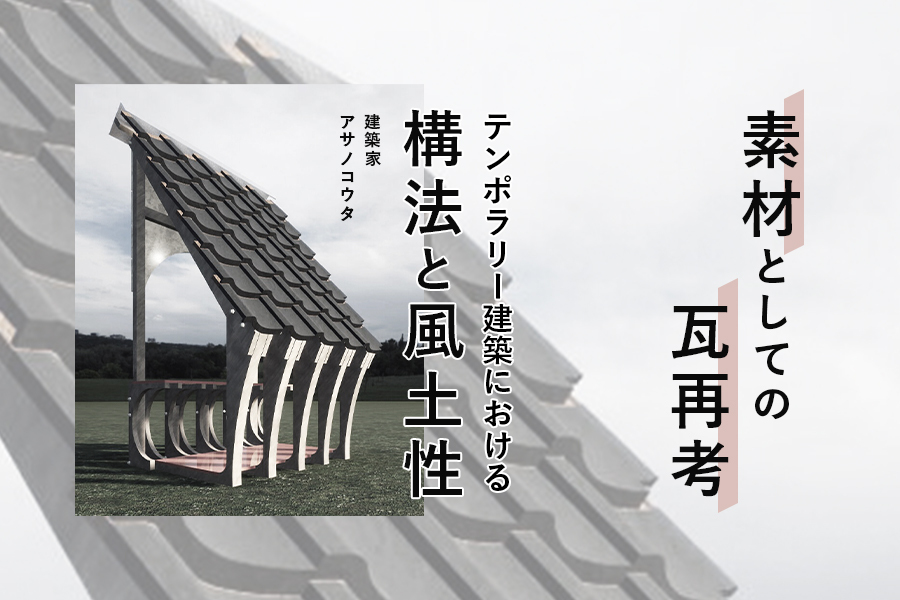

瓦を、組立/解体可能な「建築以下」へ|「瓦」をモジュールと捉えたTemporary Architecture Study(アサノコウタ/建築家)

序:瓦から考える、「建築以下」という空間スケール

瓦は我々にとって、とても身近な建築素材だ。そしてその用途は建築の「屋根材」に限定されているように思われる。都市部では他の屋根材を選定されるケースが増えているため、現状としては和風の伝統建築の記号(アイコン)として活用されることのほうが多いと言えるだろう。

この瓦という素材を、私が提唱している「建築以下」の概念の元で捉え直したらどうなるだろうか。例えば、解体可能で、持ち運びができ、場に応じて繰り返し組み立てられる空間構成材として、瓦のポテンシャルを見直すことはできないだろうか。

「建築以下」とは、一般な「建築」として認識される空間スケールよりも、より小さな領域を対象とする概念である。本概念は、スモールスケールの特性を活用することで、従来の建設行為と比較して施工性を高め、時間や手順を簡略化することを志向する。これにより、人の手によって空間を立ち上げる行為、さらにはそれに準じた設計行為そのものを含意する領域として、「建築以下」は定義される。

私たちが「建築」と呼ぶものは、しばしば恒久性や堅牢性と結びつけられる。瓦においても歴史を遡れば、最初は釘をあまり使用せずに固定されていたものが、1枚おきに留付けされるようになり、令和4年からは建築基準法の告示基準(昭和46年建築省告示第109号)が改正され、全ての瓦が緊結されていなければならなくなった。

これは、あえて屋根の局所的な崩壊で済ますことで全体の崩壊を避けるという防災の考え方から、昨今の台風等の災害増への対策として屋根全体の剛性を上げて、1枚も瓦が崩れ落ちない高い防災性能を担保する施工方法にシフトしたからと言えるだろう。

しかしながら、VUCAの時代と呼ばれている現代の都市や地域に求められる空間では、むしろ一時性や可変性、可搬性といった柔らかな性質についても検討する意義があるのではないだろうか。そうした背景のなかで、従来の価値観のなかに埋もれていた素材の特性を、新たな「建築以下」という概念によって浮上させたい。

「環境の棚」と瓦──細分化によるスケールの変換

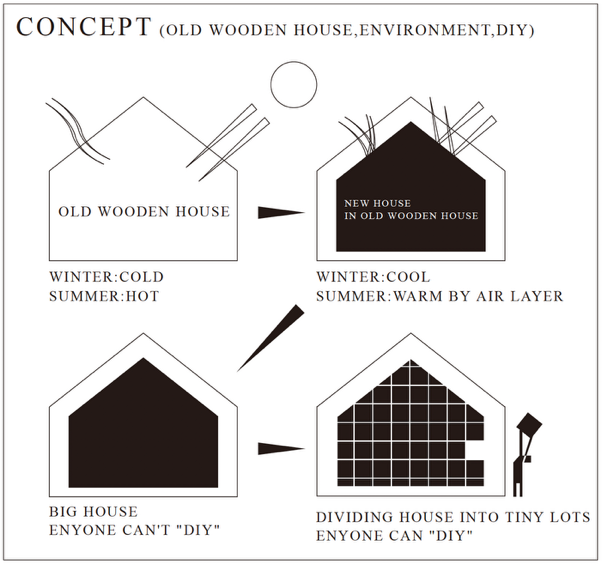

私の処女作である「環境の棚」という作品は、空間を構成する要素を細分化させることで、ヒューマンスケールまで落とし、居住空間を住み手自らが更新させ新陳代謝させていくことをコンセプトにしている。具体的には古い民家の1室に入れ子となるように格子状の家型の躯体を挿入している。既存の居住空間とバッファを取ることで空気層を生み出し、断熱環境を向上させ、その境界を格子棚により細分化することで、建築家や施工者ではなく住み手のDIYによって仕上げてもらうことを意図した。

本作品ではOSB合板から成る格子棚という単位(モジュール)によって細分化がなされているが、同様に瓦という素材は、屋根という大きな構成を瓦という小さな単位によって面を細分化させながら規則的に配置されている。そのひとつひとつは、手で持てるサイズと重量であることも重要な特性と捉えることができるだろう。

格子棚と瓦は、「細分化によりスケールダウンが可能であること」と「人の手により施工が可能な素材であること」が共通の特性であり、そこから生まれる「空間を構成する最小単位をいかに人間の手のスケールで扱うか」という問いに対して、解決策として「建築以下」の実践/スタディが存在している。

この「小さな単位(モジュール)」という特性を活かす手法として、これまでの恒常的な建築物ではなく、必要な時に「葺き」、不要になったら「外して束ねて運ぶ」ことによる仮設的(テンポラリー)な用途(プログラム)が想定できるのではないか。

本スタディでは、瓦を何枚重ねて運ぶのが最適であるのか、重量と運搬性の両面から検証した。その知見を、瓦を用いた仮設空間設計における与件として活用することを目的とする。ここで重視すべきは、素材そのものの性能(スペック)に留まらず、それを人が扱う手順や時間に着目する点である。すなわち、組立や解体に要する時間、重ねて運搬する際の身体的感覚といったプロセスに寄り添う素材こそ、「建築以下」の仮設空間に適していると考えられる。

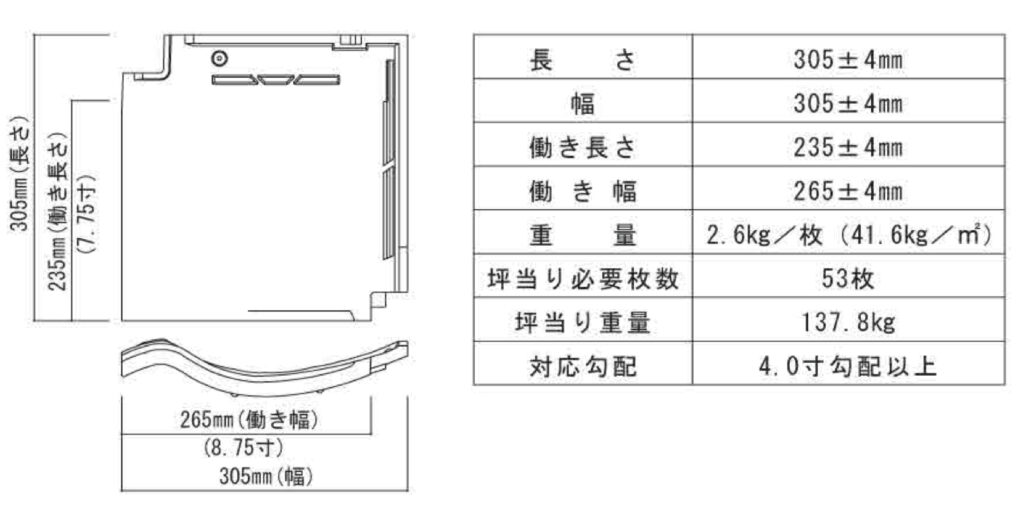

検証に用いた瓦は、鶴弥製「防災J型瓦 Ace」である。サイズは305mm×305mm、重量は1枚あたり2.6kg。働き長さは235±4mm、働き幅は265±4mmである。約300mm角という寸法は人の手に十分適しており、重量については労働基準法第64条の3に基づく重量物の取り扱い制限を参照できる。特に女性による継続的な運搬作業においては「20kg以上禁止」とされているため、この条件から「7枚の瓦(合計18.2kg)をまとめて運ぶ」1ことが妥当と導かれる。

さらに、7枚を縦に1列葺いた場合、その長さは1645mm(働き長さ235mm×7枚)となる。これはヒューマンスケールとして適切であると同時に、空間を成立させるのに十分な最小単位としても意味を持つ。したがって、7枚1セットを基準に設計を行うことは、施工の時間効率を高めると同時に、ミニマルな空間を確保する有効な手立てとなる。

「瓦の休憩所」──解体可能な架構の設計

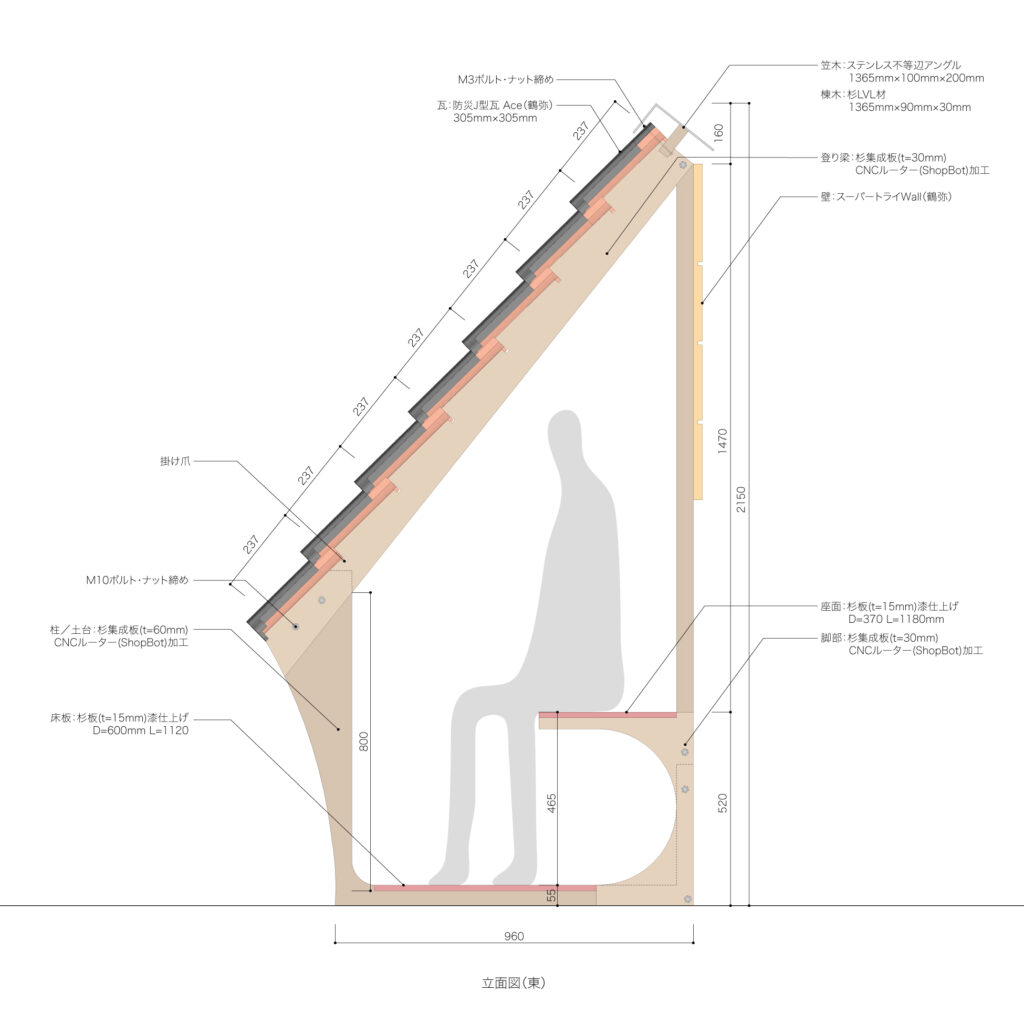

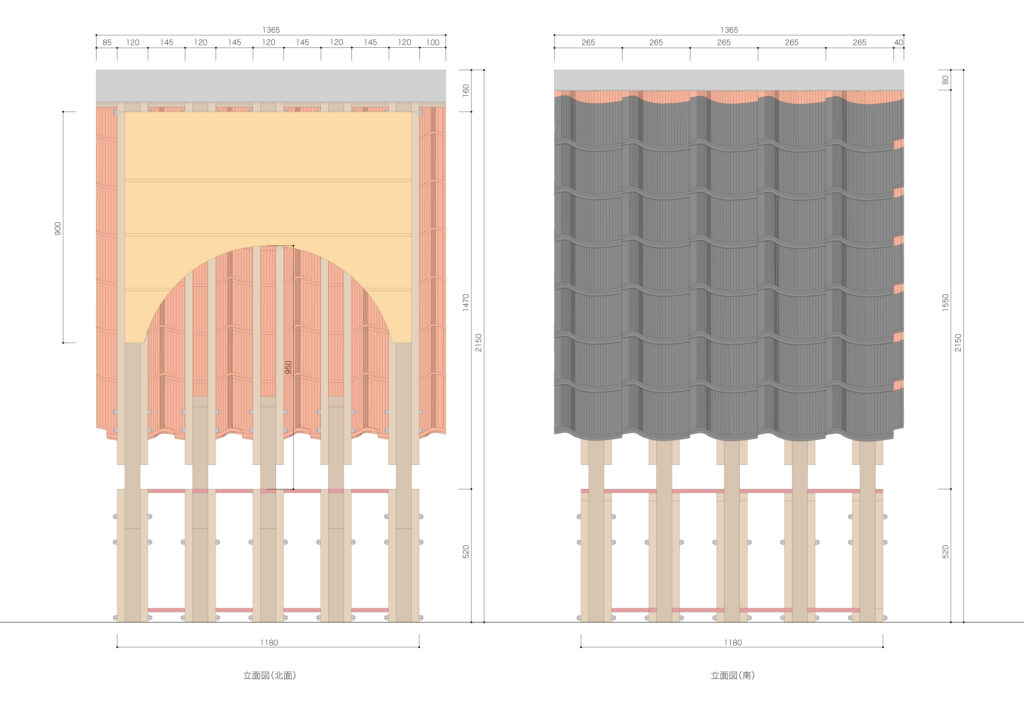

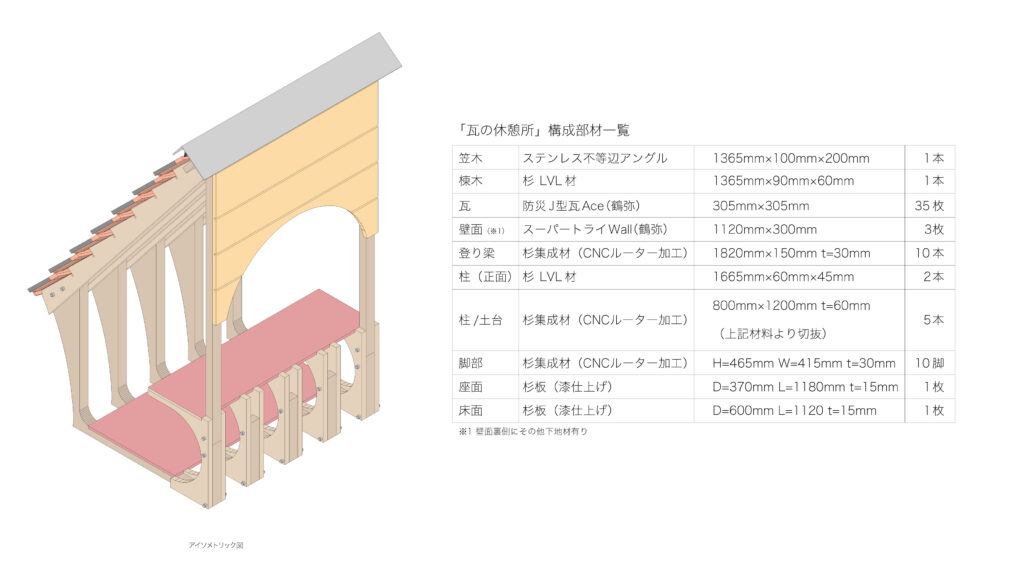

こうした構想を踏まえ、瓦を用いたテンポラリー(一時的)な休憩所を設計してみる。屋根材として瓦を使いながら、それを支えるフレームにはデジタルファブリケーション技術を活用する。具体的には、CNCルーター「ShopBot®︎」を用いて登り梁と桟木を一体的に加工した部材を切り出し、そこに瓦を掛ける構法を考案した。

あらかじめ精密に設計された切削データに基づいて加工された登り梁は、最小限の部材数で、瓦を構造的に支持することが可能である。さらに、他の屋根材よりも瓦の重量が総体としては重いという特性を活かし、摩擦や重力を活かして構造を成立させる工夫を加えることで、手順を明解に、設営時間を短縮し、組立と解体の容易性を成立させている。加えて、本提案では、瓦の伝統建築としての記号的特性も活かせるように、鶴弥の「防災J型瓦Ace」を用いており、鶴弥の防災瓦の特徴である「スーパーロック工法」により瓦同士を連結させている。瓦下端のアンダーロックを主として、基本的に釘は使用せず、上端など必要箇所のみをボルト(M3)留めとする2。

このような瓦屋根の休憩所は、地域のイベントなどに活用されることを想定している。とりわけ、その地域の粘土によって製造された瓦の場合には、言葉の通り、土着的な催し物、行事にも積極的に活用されることが期待できる。そして、誰にでも施工ができる簡略化されたプロセスにより、まちのなかで自発的に使われる回数の増加に寄与する。多くの人々の目に留まることで、まちのアイデンティティを高める建築物として評価され、同時に、瓦という素材に人々が改めて関心を示す機会となるだろう。

野地板、部材を省いた構法──瓦の裏側を見せる

この構法の鍵となるのが、「部材を省く」構成の採用である。本提案では、通常の瓦葺きよりも使用する部材を省略し、野地板までも省いた構法を採用している。

古くは日本の民家やヨーロッパの瓦屋根構法でも、野地板を使わず、桟木に瓦を直接掛ける方式が存在した。現代では、透湿ルーフィング材などを使いながら、必要最小限の支持構造で瓦を設置する方法が模索されている。

上記構法の省略性をオーバードライブさせることで、仮設建築物の場合には透湿ルーフィング材等も省略することも可能ではないかと考えた。多くの要素を省略させることで、我々が普段は見ることのない瓦の裏側をも空間内に立ち現れさせることが可能となる。エクステリアとしてのみ存在していた瓦をインテリアにも表出させることが可能となる。また、陰影や曲面、焼きの痕跡がそのまま内装の一部となり、素材に内在する質感や風土性を内部空間に持ち込むことができる。

さらに言えば、この「裏返しの素材の見せ方」は、構法の可視化でもある。現代建築がしばしば表層上の仕上げの美しさに傾倒するなかで、こうした構造と素材が現しになった状態は、プリミティブな空間構成として真の美しさであると考えている。前述した「環境の棚」や私が提唱する「建築以下」の作品群は、躯体に想いを込める、躯体美に特化した作品が多く、本作品も同様の美しさを表現していることになる。

結:瓦というモジュール

歴史ある建材であるが故、瓦は定型化された構法と用途に縛られた素材だと思われている。だがその実、「手で扱える大きさと重量」と、繰り返し配置し易い「形状の汎用性」を併せ持つ、構法と運搬を同時に成立させる優秀なモジュールでもある。

組立、解体、運搬といった一連のプロセスに耐えうる素材は少なく、瓦はその重量と大きさ、強度において、実は仮設建築や内装、什器などの「建築以下」の領域に適した数少ない素材であり、空間を構成させるモジュールのひとつだと考えられる。

そして何より、瓦には「焼かれた土」であるという風土性が宿っている。その土地から生まれた素材が、新しい構法と建築以下の領域の中で、再び地域の風景を創り出すことが可能であると結論づけたい。

【出典・参考文献】

- 【1】通常、瓦は4枚で1束とされ、片手で1束(4枚)、両手で2束(8枚)を持ち運ぶことが慣例となっている。本スタディでは、繰り返し束ねて運ぶ行為そのものを検証対象とするため、7枚を1束としてバンドで固定し、その1束を両手で運搬する方法を採用している。これは重量効率の観点から妥当であると同時に、束ね作業の回数を減らすことで、4枚単位よりも効率的な組立/解体の繰り返しが可能となると考えられる。 ↩︎

- 【2】現行の施工基準においては、瓦はすべて緊結される必要があり、釘を用いた施工が基本である。本スタディにおいては、あくまで「建築以下」としての検討を前提としているため、釘を使わず、M3ボルト・ナットによる組立/解体を容易にする構法を提示している。将来的には、こうした可逆的な接合方法に適した瓦が開発される可能性にも期待しており、その検討の一助となることを意図している。 ↩︎