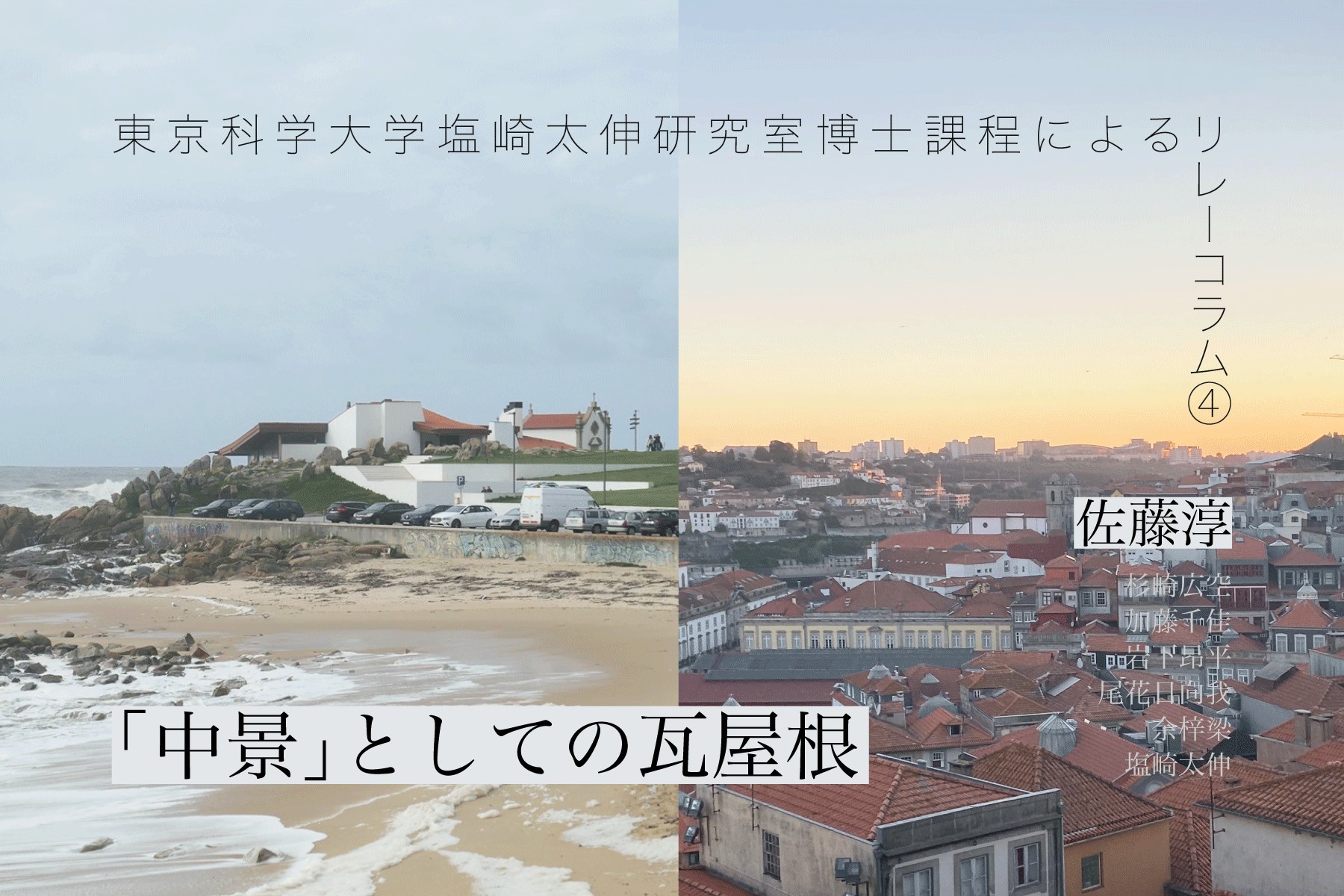

「中景」としての瓦屋根(佐藤淳/東京科学大学環境・社会理工学院建築学系博士課程)

瓦屋根についての記憶を辿ったとき、真っ先に思い浮かんだのはポルトガル北部に位置する街、ポルトの風景であった。ポルトの建物に葺かれたオレンジ色の瓦屋根は、折り重なりながら川と一体となった魅力的な風景として記憶されている。なぜそのように魅力的な風景として見えたのだろう。

斜面地の街

ポルトは、街の中心を流れるドロウ川に向かう急な斜面地に建てられた街である。そのため、街路は斜面に対して道の勾配を確保するように蛇行する必要があり、ポルトはその有機的なシークエンスに特徴がある。このシークエンスは、先の見えづらい奥まった性格を街に与えるが、一方で大聖堂の擁壁などの小高く視界の開けた場所においては、その対照的な性格によって斜面の先の広がりを印象づけている要素でもある。この広がりの一歩手前、ふと見下ろした先にオレンジ色の瓦屋根は見つかる。

川によって切り開かれた斜面に沿って立つ街であるポルトでは、瓦屋根を川と私の間に発見する経験があり、瓦屋根は川との関係をもつようだ。そのような関係を結ぶオレンジの屋根とブルーの川のコントラストはとても印象的に見えた。

斜面地の建築

ポルト付近にはポルトの街と同じように瓦屋根が葺かれた建築作品が散見される。この街に生まれたポルトガルを代表する建築家アルヴァロ・シザ1が設計した《カーサ・デ・シャ・ダ・ボア・ノヴァ》(1958−63)もそのひとつだ。

ボア・ノヴァはポルト北部の街マトジーニョス市の海岸に建つ、オレンジ色の瓦屋根が特徴的な建築である。斜面に対して低く重なり地形に埋もれるような瓦屋根と背景の海との一体的な風景は、ポルトの街とどこか似ている。この建築の奥に見える教会にも同様のオレンジ色の瓦屋根が葺かれており、連続的な瓦屋根と海の風景を形成しているように見える。斜面に対して慎重に折り曲げられた入り口までのシークエンス、低い軒先を潜り緩やかな階段を海に向かって降りていく体験もまたポルトの街とトポロジカルな接点を感じさせる。

そもそもこの建物は、1956年に開催された市のコンペティションで選ばれたシザの師匠である建築家フェルナンド・タヴォラ2によって設計されるはずであった。しかし、国際会議等で多忙を極めていたタヴォラは自身の弟子であるシザに設計を預けた。敷地も提案のひとつとされたこのコンペで、タヴォラは急な斜面の岩の間を敷地として提案したが、当の設計者であるシザは無謀ともいえるこの提案を振り返り混乱したと語っている。しかし、そのような混乱の中、半ば強引に斜面に向き合わなければならない状況と、海へ向かう急な斜面地という敷地の過酷さは、ポルトの街をつくったポルトの人々にとっても同じだったといえなくはないだろう。

「中景」としての瓦屋根

以上のように、私の記憶に残っている二つの瓦屋根は海へ向かう斜面地に、たしかに「私―瓦屋根―自然」という関係を結び、似通った風景をつくり出していた。ポルトの街であれ、ボア・ノヴァであれ、そのような関係が意図的に設計されていたかどうかはわからないが、シザが建物の設計の際、「自然と建物との関係を修復し、自然な表現の建物を作るというよりむしろ、自然と建物の厳密な接点を見出し、その中で全体を作り上げようとした」と述べていたことは示唆的である。

もちろん雨を受け、日差しから生活を守るといった屋根の機能的な側面においては、屋根を見下ろすような視点は必要がない。まず屋根は私たちの頭上で機能する。しかし、先述のような丁寧な作業によって過酷な斜面地に構成された瓦屋根は、斜面をなぞるように展開し、海や川を背景として私から遠くも近くもない「中景」に位置づく。

【参考文献・出典】

- 【1】『Alvaro Siza:Hidden in Architecture』(2019年10月)

https://youtu.be/q6hRxr1vk4I?si=3B0zaVuhJiFroFd7

シザはこの敷地に建てることが決定した際の混乱を以下のように語っている。―私たちと一緒に彼は敷地を訪れ、私たちに”ここに建てるべきだ”と言った。私たちはパニックになった。なぜなら彼が選んだ敷地は岩の間のとても難しい敷地であった。しかし私たちは最終的にコンペに勝った。― ↩︎

【2】伊藤廉『ポルトガルの建築家 アルヴァロ・シザ』(学芸出版、2020 年9 ⽉、「脚本家としてのタヴォラ、役者としてのシザ」)シザの師であるフェルナンド・タヴォラは1974 年まで続いたポルトガルの独裁政権下において、ポルトガルの建築様式を統⼀しようという動きに対して、ポルトガル全土における伝統建築の調査を行い、『アーキテクチャー・ポプラール』という本にまとめ、ポルトガルの建築の多様性を明らかにしていた。そのようにして街の多様な要素を⼤切にしていたタヴォラが斜面地を敷地として選定し、この建物が設計されたことも瓦屋根と海との一体的な関係性の要因であるだろう。加えて、コンペティションの他の案は全て平坦なビーチに計画されていたとされ、唯一岩の間の斜⾯に計画されたこの案がコンペティションに勝利したことも興味深い。 ↩︎

【3】 長谷川豪『長谷川豪 カンバセーションズ──ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史』(LIXIL出版、2015年3月、42頁)