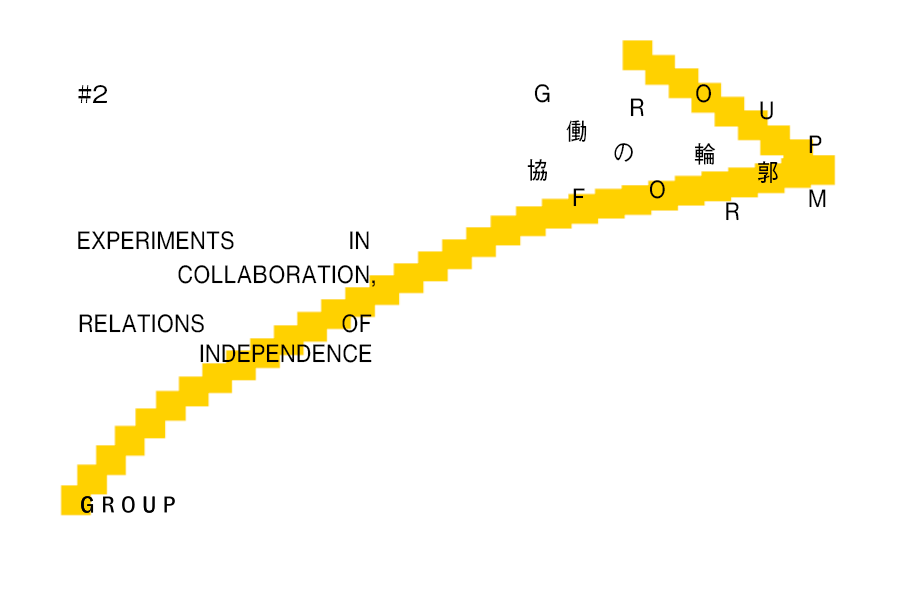

協働の輪郭 | Group Form 第2回 「協働の試行、独立の関係」(インタビューイー/雨宮牧穂/木製家具製造業)

建築と美術の現場を行き来しながら、協働というプロセスが作品やプロジェクトに与える影響を探る連載「協働の輪郭」。第2回は、木製家具製造業・雨宮牧穂を迎え、2018年から7年間にわたってGROUPと活動してきた経験を起点に、設計の協働性について、そして独立することについて話をした。

雨宮牧穂

1991年神奈川県生まれ。

昭和女子大学でプロダクトデザインを専攻し、卒業後に長野県上松技術専門校で木工技術を学ぶ。

家具のリペアや製造、飲食業を巡ったのち、2022年に東京都大田区にて木雨家具製作所をはじめる。展示什器や家具の設計、製作、リペアを主に行う。

Instagram:https://www.instagram.com/kiufurniture

パン屋、コロナ、テニスボール

GROUP・井上岳(以下、GROUP):

はじめに、これまで雨宮さんとGROUPが協働してきたプロジェクトを挙げていきたいと思います。

「東雲幼稚園」(2018)の積み木、「浜町のはなれ」(2020 納品)のロッカー、「テニス」(2022)、そしてグラフィックデザイナーのための「ベッドと棚」(2021)、セイムギャラリーでのアーティストのための什器(2023)、ユートピアのテーブル(2022)の展示什器、ソニーパークミニの什器(2023)、BIENさんの「プラネテスク:Y の場合」の什器(2023)、渋谷パルコのソファー(2023)、JAGDAの会場什器(2024)、東京都現代美術館の什器(2025)など、たくさん協働してきましたね。

「東雲幼稚園」の積み木に取り組んでいた頃、雨宮さんはパン屋で働いていました。

雨宮牧穂(以下、雨宮):

はい、当時はパン屋で働きながら制作を続けていました。大学を卒業してから 1 年間、木曽にある上松技術専門学校に通い、その後は長野県上田市にある北欧家具を扱う会社に 1 年半ほど勤めました。その後、地元の川崎に戻って家具屋に勤めたあと、パン屋に勤めました。

GROUP:

どうしてパン屋の仕事を選んだんですか?

雨宮:

一度、家具の仕事から離れたいと思ったんですよね。「東雲幼稚園」のときは、GROUPのメンバーから直接連絡をいただいて、まずすぐに幼稚園に行ってみたんです。そこで樹種を選んだり、別の日には加工をしに行ったりして、その流れでお仕事をいただきました。

GROUP:

そこから、SD レビューの什器を一緒につくりましたよね。

雨宮:

ソーホースと天板、取手をかける什器でした。それをそのまま「浜町のはなれ」に転用しました。

GROUP:

そうでしたね。展示で使った什器をそのまま転用して、それが「浜町のはなれ」のロッカーになったんですよね。2022年に取り組んだ「テニス」では、いろいろな意見をもらいました。

雨宮:

最初は構造の段階から試作をして、大きな箱をつくったり、形もいろいろ変わっていきました。私は「ボールは沈むから、座ったときにその沈む感じが起こったら面白いかもしれません」と言ったんです。そこからボールを入れて、その上に板を置いて乗ってみたりして。ボールの変形によって構造が成立する仕組みを、一緒に探っていきました。テニスボールが構造の一部になって、ブレがなくなるようにできたらいいなという話が残って、最終的にあの形になったと思います。

それと、「浜町のはなれ」と「テニス」の間に、グラフィックデザイナーの「ベッドと棚」の仕事がありました。あれが2021年です。大きな規模の仕事としては、少し間が空きましたね。

GROUP:

その頃は惣菜屋で働いていましたよね?

雨宮:

もうコロナ禍が始まっていました。横浜の家具屋さんに 3ヶ月、その後パン屋を 3年、大田区の家具屋に 3ヶ月ほど勤めて、そこから惣菜屋さんに勤めました。

道具、忘れる、話し合い

GROUP:

ソニーパークのときは何か意見をもらいましたっけ?

雨宮:

どうでしたっけ。脚がV字で、その固定方法として天板を欠き込んでいいか確認しましたね。

GROUP:

どちらが言ったアイデアなのか、忘れちゃいましたね。

雨宮:

はい。セイムギャラリーの展示でも、一緒に組み立て方を考えながらつくりましたよね。形優先では決められないので。

GROUP:

BIENさんの作品什器はどうでしたっけ?

雨宮:

私は住宅は専門ではないのですが、屋根や床下をどうしようかと悩みました。古い家屋の図面を見たりして。最初はリシンを塗装する案でしたが、業者さんがスケールを理解してくれなくて…。一社だけ模型サイズだと理解してくれましたが、他は「現場はどちらですか? 新築ですか?」と聞かれる感じでした。

それで、たまたまメラミンのサンプル帳を見ていて、凹凸のある素材を見つけて提案したんです。塗るとリシンみたいに見えるんじゃないかと。

GROUP:

そうでしたね。そういうところから一緒につくってくれましたね。

雨宮:

そうした細部を一緒に考え、決めていく時間が楽しかったです。

GROUP:

話し合いながらつくる感じですよね。最初から図面で決定するわけではなくて。

雨宮:

そうですね。図面だけだと細部の見えない部分もあります。去年ggg で行われたJAGDA新人賞の展示も、協働で制作しました。

GROUP:

たくさん話し合いながら決めましたよね。脚の形とか。

雨宮:

最初は 3Dで見て「これは何だろう」と思いながらつくっていました。3Dで見たときはほんとうに可愛くなるのなと疑問を抱えていましたが、実物は可愛かったです。構造的にも面がそのまま活かされていて面白かったです。

GROUP:

岡﨑さんの棚は、今は別の場所で本棚になっていると聞きました。

雨宮:

そうなんですね。

GROUP

ユートピアのテーブルはどのように制作しましたっけ?

雨宮

皆さんと一緒に見に行ったお宅で、ふすまを少しお借りしました。おばあちゃんお二人で暮らしているお宅でしたね。あと、ジモティーを介して什器をお借りしたりもしました。

スケジュール管理もジモティーを通してやり取りしました。遠方の方も多く、車を持っていなかったのでレンタカーを借りて、できるだけ一日で3軒くらい回れるようにしていました。皆さんとても柔軟に対応してくださって、楽しく進められました。

GROUP

ユートピアのテーブルの頃も惣菜屋で働いていましたよね?辞めたのはいつ頃ですか?

雨宮

ちょうど一年前くらいです。

GROUP

木工として続けていきたいというもともとの気持ちはありつつ、食の領域と往復するような時期だったということですよね。

雨宮

そうですね。最終的には衣食住をめぐる仕事をしたいと思っています。衣はもう少し年を重ねてからでもいいかなと考えています。

GROUP:

木工の機械は、どのように集められていったのですか?

雨宮:

長野県の廃業した建具業者から 5 台、飛騨高山の機械業者から 2 台を購入しました。トラックを借りて行き、三脚を立ててチェーンブロックで吊って運びました。4人くらいで運びましたね。

GROUP:

設備が揃うまでどのくらいの期間がかかりましたか?

雨宮:

いただけることが決まったのは 1年ちょっと前です。引っ越し先がなかなか決まらず、大田区の工場アパートも落ちてしまって、1年くらい待っていただきました。それまでは横浜の工場でできる範囲で制作していました。

ネットワーク、独立、今後の予定

GROUP:

一緒にプロジェクトをして知り合った人たちと、その後も仕事をすることはありますか?

雨宮:

はい、結構あります。横浜トリエンナーレのお仕事もそうです。私ができない加工を外注したりするのですが、その外注先から逆に仕事をいただいたり、パルコのソファを頼んだ張り替え業社からも別の仕事をいただいたり。NC加工の会社から仕上げの仕事を依頼されたりもします。そうしたご縁が続いているのは本当にうれしいです。

GROUP:

基本的には家具製造業としてやっているわけですが、仕事はどのような経路で始まるんですか?

雨宮:

NC加工をお願いしている業者や、知人の紹介などです。大田区内の近い範囲で、業者同士のネットワークの中で仕事が回っている感じです。

GROUP:

2018 年に会ったときはパン屋だったのに、7年で独立されているのは本当にすごいことですね。

雨宮:

あのとき声をかけてもらっていなかったら、今もパン屋にいたと思います。何も持っていませんでしたから、収入を全部道具に変えて、最初は実家のベランダで制作していました。機械も持っていなかったので、知人の工場を借りて作業していました。

GROUP:

今後の予定はありますか?

雨宮:

自分の工場を持てたので、一緒に作業してくれる人がいたら嬉しいです。ただ、場所が広くないので、しばらくは一人でやっていくと思います。重たいものを扱うときなどは手伝ってもらっています。

今まではフラッシュ構造の什器が多かったのですが、ようやく木材加工の機械がそろってきました。これからは木材の加工を増やしていきたいですし、リペアの仕事も少しずつ再開しています。長く使えるものをつくり、同時に直し続けていきたいです。直すなかで見えてくる壊れやすい構造などを次の制作に生かしていければと思っています。

雨宮氏との協働を通じて見えてきたのは、制作のプロセスそのものが関係をかたちづくる力であるということだった。図面や計画の周辺で交わされる判断の往復が、協働の輪郭を更新しつづける。独立とは孤立することではなく、関係を引き受けるもうひとつの形であり、協働の実践として続いていく。今回のインタビューは、協働がいかにして独立という関係を生み出すのか——その過程の記録を行った。

Contours of Collaboration | Group Form Vol. 2

“Experiments in Collaboration, Relations of Independence”

Interviewee: Makiho Amemiya | Wooden Furniture Manufacturer

The word collaboration does not simply mean working together or dividing roles.

It encompasses a multitude of on-site decisions, subtle negotiations around form and scale, and the shared standards that emerge within relationships. This series, Contours of Collaboration, explores how the process of collaboration shapes works and projects across the fields of architecture and art.

For the second installment, we spoke with Makiho Amemiya, a wooden furniture maker who has worked with GROUP for seven years since 2018, to discuss the collaborative nature of design—and what it means to be independent.

Makiho Amemiya

Born in Kanagawa Prefecture, 1991.

Majored in Product Design at Showa Women’s University, then studied woodworking at Agematsu Technical College in Nagano Prefecture after graduation.

After working in furniture repair and production, as well as in the food and beverage industry, she founded KiU Furniture Studio in Ōta, Tokyo, in 2022.

Her practice focuses on the design, fabrication, and repair of exhibition fixtures and furniture.

Instagram: https://www.instagram.com/kiufurniture

The Bakery, COVID, and Tennis Balls

Gaku Inoue (hereafter GROUP):

Let’s start by listing some of the projects we’ve worked on together: Building Blocks for Shinonome Kindergarten (2018), the Lockers for Hamacho no Hanare (delivered 2020), Tennis (2022), the Bed and Shelf for a Graphic Designer (2021), furniture for artists at Same Gallery (2023), display fixtures for Table of Utopia (2022), Sony Park Mini furniture (2023), the installation for BIEN’s PLANETESQUE: Case Y (2023), sofas for Shibuya Parco (2023), exhibition fixtures for JAGDA (2024), and furniture for MOT (Museum of Contemporary Art Tokyo) (2025)—quite a list.

First, about Shinonome Kindergarten’s Building Blocks. That was back in 2018—seven years ago now. You were working at a bakery at that time, weren’t you?

Makiho Amemiya (hereafter Amemiya):

Yes, I was working at a bakery while continuing to make things. After graduating from university, I studied for a year at Agematsu Technical College in Kiso, then worked for about a year and a half at a company in Ueda, Nagano, that specialized in Scandinavian furniture. After that, I returned to my hometown, Kawasaki, worked for a furniture shop there—and then at a bakery.

GROUP:

Why did you decide to work at a bakery?

Amemiya:

I wanted to step away from furniture-making for a while.

When the Shinonome Kindergarten project came up, someone from GROUP contacted me directly, and I went to the kindergarten. I selected the wood species, did some processing on another day, and that flow naturally led to the job.

GROUP:

And next came the lockers for Hamacho no Hanare.

Amemiya:

Right. But before that, we made the SD Review exhibition fixtures together—the sawhorse and tabletop structures for hanging handles. We actually reused those directly for Hamacho no Hanare.

GROUP:

That’s right. The exhibition fixtures were repurposed into the lockers there.

Amemiya:

Yes. And around that time, the COVID pandemic began.

GROUP:

Many projects came to a halt then. What were you doing during 2019–2021?

Amemiya:

I delivered the Hamacho no Hanare lockers in January 2020, so that was just before everything stopped.

GROUP:

Tennis was in 2022—a bit of a gap. You shared a lot of input on that project.

Amemiya:

Yes, we started from the structure, making large prototypes and changing the form several times. I said, “Since tennis balls compress, it might be interesting if a ‘sinking’ feeling occurred when someone sits.” We experimented—placing boards on top of balls, testing how deformation could form part of the structure. We explored a system where the balls themselves became part of the structure, stabilizing movement. That idea stayed, and it led to the final form.

Between Hamacho no Hanare and Tennis, we also made the Bed and Shelf for a graphic designer—that was in 2021. There was a bit of a break between large-scale projects.

GROUP:

You were working at a deli around that time, right?

Amemiya:

Yes. By then, the pandemic had begun. I worked three months at a furniture shop in Yokohama, three years at a bakery, then three months at a furniture shop in Ōta Ward, and finally at a deli.

Tools, Forgetting, and Conversations

GROUP:

Did you share any design feedback during the Sony Park project?

Amemiya:

Let me think—ah yes, the legs were V-shaped, and I asked if it was okay to notch the top board for fixing.

GROUP:

I can’t remember which of us suggested that.

Amemiya:

Me neither. For Same Gallery, we built it while figuring out assembly together—it couldn’t just be decided by form alone.

GROUP:

And how about BIEN’s PLANETESQUE project?

Amemiya:

I’m not specialized in housing, but we were debating what to do with the roof and the floor. I looked at drawings of old houses. At first, we considered coating it with textured paint, but some of the contractors didn’t grasp the scale—some thought it was a full-size building! Only one understood it was model-sized.

Then, by chance, I found a textured laminate sample and proposed using it—it would look like plaster when painted.

GROUP:

That’s right, that was your suggestion.

Amemiya:

Yes, and those small details—the time spent deciding them together—are the most enjoyable parts.

GROUP:

We really make things through conversation, rather than deciding everything by drawing.

Amemiya:

Exactly. Drawings don’t show the unseen parts. Last year’s ggg exhibition was another collaborative build.

GROUP:

We had many discussions about the leg shapes and such.

Amemiya:

At first, seeing it in 3D, I wasn’t sure—“Will this really look cute?” I thought. But the actual piece turned out adorable. The structure, with surfaces acting directly as supports, was fascinating.

GROUP:

I heard Okazaki’s shelves are now being used as a bookshelf elsewhere.

Amemiya:

Oh, really.

GROUP:

How did we make the Table of Utopia again?

Amemiya:

We borrowed sliding doors from a house we visited together—two elderly women lived there. We also borrowed fixtures through Jimoty (a local online marketplace).

Scheduling was done through Jimoty too. Since many sites were far away and I didn’t own a car, I rented one and tried to visit three places a day. Everyone was so flexible—it was really fun.

GROUP:

You were still working at the deli during that time, right? When did you leave?

Amemiya:

About a year ago.

GROUP:

So you always had the intention to keep working with wood, but it was a period of going back and forth with food.

Amemiya:

Yes. Ultimately, I want to work across clothing, food, and shelter. Clothing can come later, as I get older.

GROUP:

How did you collect your woodworking machines?

Amemiya:

I bought five from a shuttered joinery shop in Nagano, and two from a machinery dealer in Hida-Takayama. We rented a truck, used tripods and chain blocks to lift them—there were four of us.

GROUP:

How long did it take to assemble everything?

Amemiya:

I secured the machines about a year ago, but finding a workshop took time. I even got rejected from an industrial space in Ōta Ward. The previous owner kindly waited and kept the machines for a year. Until then, I worked within what I could manage in a Yokohama factory.

Networks, Independence, and What Lies Ahead

GROUP:

Have you continued to get work from people you met through projects?

Amemiya:

Yes, quite a lot. Including work for the Yokohama Triennale. Sometimes I subcontract machining I can’t do myself, and those subcontractors send me work in return. I’ve also received jobs from upholsterers I met during the Parco project, and finishing work from people doing CNC machining. I’m really grateful those connections have continued.

GROUP:

So although you’re primarily a furniture manufacturer, how does the work usually come in?

Amemiya:

Mostly through those industry networks—contractors I already work with or people I’ve met. Within Ōta Ward, jobs circulate closely among workshops.

GROUP:

When we first met in 2018, you were a baker, and now, seven years later, you’re independent. That’s amazing.

Amemiya:

If you hadn’t contacted me back then, I’d probably still be at the bakery. I had nothing, but I turned all my income into tools and started making things on my parents’ balcony. Without machines, I borrowed others’ workshops to work.

GROUP:

Do you have any upcoming plans?

Amemiya:

Now that I have my own workshop, I’d be happy to have someone to work with—but the space is small, so I’ll mostly continue solo for now. For heavy lifting, I get help.

Most of my recent projects have used lightweight panel structures, but now that I finally have woodworking machinery, I want to focus more on solid wood. I’ve also restarted some repair work. I want to make things that last—and keep repairing them. Through repair, I notice fragile parts of structures, and I hope to carry those lessons into the next pieces.

Through working with Amemiya, it became clear that the process of making itself forms relationships.The back-and-forth of decisions beyond drawings and plans continually redraws the contours of collaboration. Independence is not isolation, but another form of engaging relationships—a continued practice of collaboration. This interview documents the process by which collaboration can create conditions for independence.