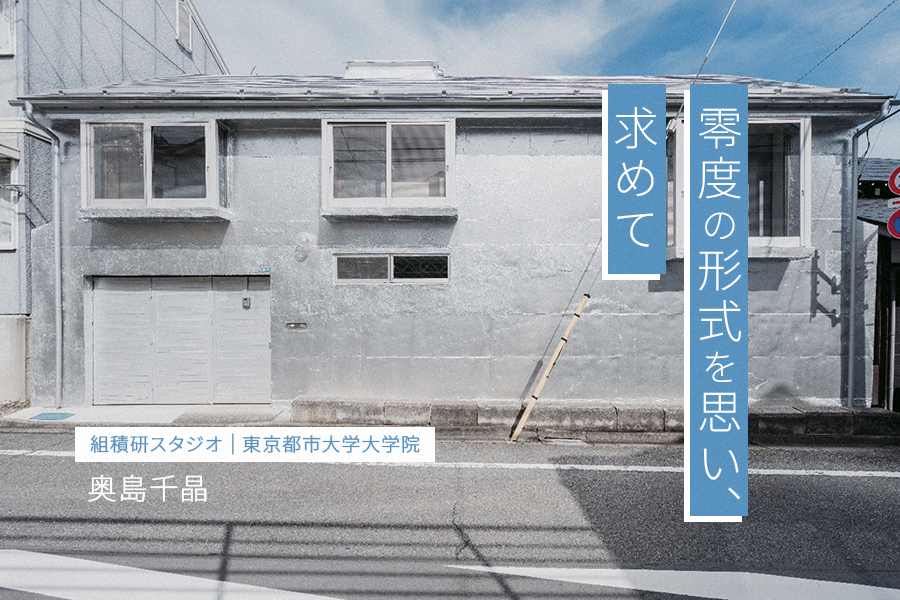

零度の形式を思い、求めて(奥島千晶/組積研スタジオ、東京都市大学大学院)

各種の生活のための座標を提出する。その現れた各種の座標が〈人の住まう場〉として自由な生活の空間を現象させることを可能にするのだ。それを〈零度の座標〉と呼んだ。

坂本一成:『建築に内在する言葉』, TOTO出版会, 2011, p.45

零度との出会い

私が「零度の形式」と呼ばれる概念と出会ったのは学部の卒業研究を始めた頃である。建築が持つ社会的な意味の中にある“建築の自律性”を追求してきた坂本一成さん(1943-)の作品を対象に研究を行った。初期の住宅作品では「正方形平面」や「イエガタ」といった幾何学形式を用いながらも、そのような形式を崩すことで形式自体が持つ意味を〈異化〉していく操作が行われている。初期の代表作「水無瀬の町家」(1970)では二階建てでありながら、階層を感じさせないよう微妙なスケールの操作がファサードなどになされている。

筆者撮影

クリティカル・フォルマリズム

東京都市大学・世田谷キャンパスで実施された坂本さんのレクチャーを拝聴する機会があった。「散田の家」(1968-69)から最新のプロジェクトまでの活動を振り返るなかで、坂本さんは、行き過ぎたフォルマリズム、造形化した建築はリアリティを失ってしまうと述べた。それと同時に、過度な社会性は建築を施設化してしまうと述べ、過度な「他律性」を警戒した。建築はフォルマリズムであると規定しながらも、リアリズムによって、いかにフォルマリズムを相対化していくかという「クリティカル・フォルマリズム(批判的形式主義)」1なる 坂本さんの視点を改めて理解することができた。

質疑応答の時間で、建築の色に対してどう考えているのか聞かれた坂本さんは、「素材や色には興味がない」と回答した。「水無瀬の町家」(1969-70)や「代田の町家」(1974-76)、「南湖の家」(1976-78)、「坂田山附の家」(1977-78)など、坂本さんの初期の住宅作品は、銀色に塗られたファサードが特徴的である。そこでは、素材の意味や立方体ボリュームという形態を宙吊りにしていくための手段として色を捉えていたのではないか。私は、素材に付着する意味を消去していくための色だと認識していたが、それが同時に形態操作のためでもあるということを知り、共感した。

坂本さんの初期住宅には立方体が隠されているという仮説を模索している最中だった私にとって、色すらも形態(フォルム)を曖昧にし、両義的にするための操作の一部であり、それこそが「クリティカル・フォルマリズム」の中核にあるのではないかという視点は、研究を進める支えとなった。

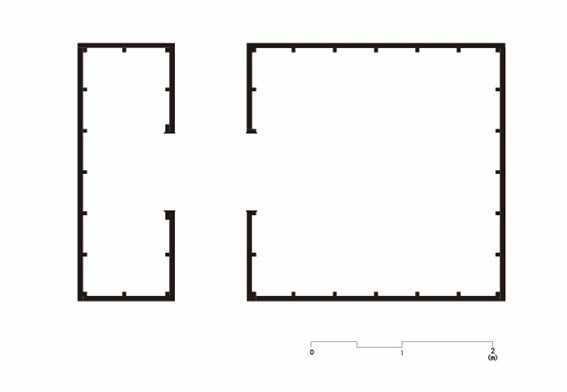

レクチャーののちに書き終えた卒業論文では、坂本さんの初期住宅作品における宙吊りの操作を、“組積研” 2ならびに東京都市大学・片桐研究室で議論している「虚の立方体 Phenomenal cube」3 なる理論を参照しながら分析を行った。「虚の立方体」とは、コーリン・ロウとロバート・スラツキーによる「透明性」の議論を参照しながら、1960-80年に立方体形式を反復した建築設計コレクティブSDA(Studio di architettura)の形態的操作を議論する際に用いられた補助線として、建築理論として触知的(タンジブル)に立方体を共有可能にするものである。そこから、「虚の立方体」の重ね合わせから生まれた「ナイングリッドシェマ」4の発見と、発見されたシェマの「異化」を考察した。ナイングリッドシェマとは、パラディオのヴィラに共通してみられる図式である。

坂本さんの住宅では、「イエガタ」という記号性が強い形態が用いられる。私は「イエガタ」という形態も強い意味を持つと考えているが、坂本さんはなぜ「立方体」による異化についての分析を行ったのか。

坂本さんの著書『住宅―日常の詩学』では、「対象としての建築」という幾何学形態や比喩的表現、対称性などが持つ形態そのものの美学や意味を用いるのではなく、「環境としての建築」という生活や活動、行為など人の日常に焦点を当てていくべきだという視点が提示されている5。「立方体」は図式的なもの、ときに建築設計の文法において普遍的かつ統語論的なものであるが、「イエガタ」は人々が生きていくなかで形成された意味論的なイメージである。それぞれ、意味のつくられ方が違う方向を向いており、「立方体」のほうが「イエガタ」よりも統語論(シンタックス)/形式論(フォルマリズム)として分析しやすいものだと考えたからであろう。

図版出典:アトリエ・アンド・アイ, 筆者編集

卒業設計「仝(どう):零度の形式を思い、求めて」

「社会的な制度なり消費社会がもたらした意味が、その当時、僕にとっては強く、うっとうしかったわけですが、でもそんなことを言っても、ものをその社会に置けば、何らかのかたちで社会的・文化的な意味が付着するわけですから、零度なんかありっこない。結局いかに零度に近づけるかということでしかないということに気づいたわけです。そのことは何らかのかたちで、社会の意味の織りなす空間のなかに漂わせると言ったらいいのか、宙づりにすると言ったらいいんでしょうか、浮かせることでしかないんだと、僕の考えは変わっていきます。」

岩岡竜夫,奥山信一,曽我部昌史(編):『建築を志向するディメンション―坂本一成との対話』,TOTO出版,2002 pp.75-76

その後、卒業制作をするうえで、坂本作品における「宙吊り」とは別の、私なりの「零度に近づけるため」の操作を考え始めた。過去の私の設計課題を思い返してみると、そのほとんどが幾何学形態で構成されていることに気が付いた。坂本さんは形式を弱めて意味を宙吊りにすることで零度を目指したが、形式と形式で打ち消し合うことはできるのかという問いが生まれた。そこで、「ふたつの強い形態を用いて零度に向かう」という仮説を立て制作を進めていった。強い形態として、家の記号的意味が付着している「イエガタ」と、絶対的な純粋(とされる)形態の「立方体」のふたつを用いて〈零度の形式〉へと接近することを考えた。

具体的にどのような操作を行っていくかを迷っていたときに研究室にある本をパラパラとめくっていると1冊の本に出会った。それは、カジミール・マレーヴィチの『無対象の世界』6である。

私はシュプレマティズムを造形芸術における純粋な感覚の絶対性を理解している。シュプレマティズムの視点からみると、対照的な自然の諸現象はそれ自身において無意味なのである。本質的なのは感覚である。― 発生した環境からまったく自立した、それ自身の感覚である。

カジミール・マレーヴィチ, 五十殿利治(翻訳):『無対象の世界』, バウハウス叢書, 2020, p.65

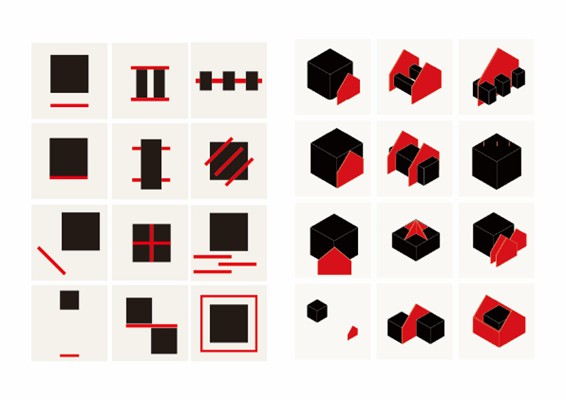

マレーヴィチは幾何学のコンポジションの持つ感覚の強度を表現したことで知られる。そこからヒントを得て、スタディ方法としてコンポジションを作成し〈零度〉を探し出すという操作を行った。

まずはマレーヴィチに倣って平面的にコンポジションを作成し、赤の太線と黒の正方形の配置だけで〈零度〉に近いと感じられるものを一覧表にする。その後、「赤=家型」「黒=立方体」として立体に起こしていくと、平面では〈零度〉に近づいていても立体では〈零度〉ではなくなっていくものが多くあると感じる。「イエガタ」や「立方体」という形態に意味が付着し始めたからだろう。その中で残ったものから〈干渉〉という可能性を見出した。

〈干渉〉とは、異化のように形式を曖昧にしながら意味を弱めていくことで〈零度〉に近づくのではなく、それぞれの形態の意味が混ざり合って〈零度〉に近づけることができるものだと私は考えた。つまり、どちらか片方のみでは単なるオブジェになり、少しでも離れると相対化になってしまう。この絶妙なスケール、サイズと配置の調整が組み合わさることで〈零度〉に近づく。

卒業制作が終わった今日、この〈干渉〉という形式の操作における汎用性を探している。建築には、つねに社会的な意味が付着する。だがもし、その意味に対して建築の形態自体が〈干渉〉することができるならば、建築は限りなく〈零度〉へと近づくことになり、新しい自律を示し得るのではないだろうか。

【出典・参考文献一覧】

1.モハマド・エイマール, 大塚優, 小倉宏志郎(編著)『住宅は、批評する』, 彰国社, 2024, pp.116-143

2.片桐悠自「レゴブロックは“建築的自律性”の夢を見るか?」 https://hitotsuchi.media/lego-blocks/, (最終アクセス2025年7月27日)

3. KATAGIRI, Yuji, “Invisible Cube: Aldo Rossi’s Early Works with Gianugo Polesello”, Nexus Network Journal, vol 25, No.3, 2023, pp. 713-750; 片桐悠自『アルド・ロッシ 記憶の幾何学』, 鹿島出版会, 2024

4.岸田省吾「建築の空間構成研究:フランク・ロイド・ライトにおけるパラディアンシェマの変貌」,学術講演梗概集. 計画系 (54), 1891-1892, 1979-09

5.坂本一成『住宅―日常の詩学』,TOTO出版, 2002, pp.190-192

6.カジミール・マレーヴィチ『無対象の世界』五十殿利治(訳), バウハウス叢書, 2020