フィンランドの夏の家 – アルヴァ・アアルトの未開の地(2/4)(松村耕/建築家)

_2.jpg)

その「未開の地」は、当時はまだ歩道も整備されておらず、パイエンネ湖からボートでアクセスするしか方法がなかったらしい。その建設資材もボートで運んできたようだ。当然ながら、湖からの建物の見え方には気を使ったであろう。その特徴的な配置計画は、スコット・ウォールのドローイング分析に詳しい。※6 当初は岬の先端に配置されていた母屋であるが、頭を振るように角度を変えながら、背後に控える花崗岩と並列するように少しずつ後退していき、「尾ひれ」として後続する建築群は、緩やかなカーブを描きながら定着している。スコット・ウォールは、この「尾ひれ」として建築群と花崗岩との間に生じた空間を、第二の、そして、自然の中庭として論じている。その場にいてもほとんど認知できないほどに自然な、あるいは作為のない中庭は、ポール・オルソンというランドスケープデザイナーが関わっていたそうなのだが、既存の松の木や白樺の木もそのままに、母屋の人工的な中庭と対照的な姿を見せている。実際、母屋の中庭はレンガが敷き詰められているだけでなく、そのほとんどの範囲が造成された人工のプラットフォームなのである。断面図で描かれるリビング棟は、木造の橋のように地面から浮遊し、その両端はコンクリートの基礎によって支えられている。アアルトが自ら述べたこの「実験住宅」についての四原則、その一つ目に高らかに宣言された「基礎のない建物の実験」※7とは、母屋の不自然な人工性をカモフラージュするためだったのか、ともかく後続の木造建築にのみ適用されたものであったらしい。残りの三原則もまた、どこまで本気で考えていたのかあやしいが。特に、最後の自家発電に関しては、試したらしい形跡も見当たらない。

さて、この熟慮の末に辿り着いたとされるこの配置計画であるが、さすが測量技師の息子らしく微地形に配慮した合理的な配置計画、となっているわけではなく、むしろその逆で、どうすればこの微地形の変化を過剰に「演出」できるかを考えていたようだ。わざわざ2メートル近くも高低差のある場所を選び、水平の中庭を計画している。そのおかげで建物の西面は大きく、東面は小さく、つまり、湖からは大きく、近づくと小さく、その姿が劇的に変化する。それは、同時期の『セイナッツァロのタウンホール』にも見られる手法であり、地形の平坦なフィンランドで、イタリアの山岳風景を再現しようとするための、理想と現実を擦り合わせる効果的な手法としてかれの気に入っていたのだろう。かくして脚色された地形の豊さは、崖にそりたつ白い壁、軒先のノスタルジックな瓦屋根とあいまって「憧れの地」を幻視させる舞台装置となったのか、アアルトはこの土地を購入する前年、1951年にスペインへ旅行している。当時のスケッチには瓦屋根の素朴な建物がいくつも描かれていて、軒先の波打つ瓦は強く、太く。湖へと向かう中庭の開口部は、敷地の花崗岩の狭間にぴったりと重ねられ、層状の書き割りから、視線は遠く、水平線へと抜けていく。

実は、アアルトのこうした演出的な性格は、一回性のものではなく、1925年に計画された弟のための住宅『カーサ・ヴァイノ・アアルト』では、ほとんどポンペイのアトリウムさながらの姿で、石敷きのホール空間が設計されている。空を天井とした半外部空間への憧れ、しかし同時に、北欧の厳しい環境を考慮して再現されたそれは「ホームデコレーション」なのだとかれは述べ、その透視図には、日常生活の猥雑さが溢れ出てくるだろうことへのためらいもなく、「フィンランドの家の中にナポリの小道が!」と、陽気にもロープに干された洗濯物まで書き込んでいる。「ある雰囲気を喚起させる、そのことに自分はベストを尽くした」のだと。※8

瓦の配置は、残されたスケッチを見る限り、構想段階から大きく変更されることもなく、バタフライ屋根の一面だけを縁取るように配置されている。もしそれが、雰囲気作りのための単なる「演出」であるならば、当時のアプローチが湖からの一方向であったことを考えると、見える軒先には瓦を配置し、アプローチ方向から真逆の、見えない軒先には配置しない、という視覚的判断が実に合理的に思えてくる。それに、中庭から見える瓦の姿は、空を天井としてつなぎとめるモールディングとして十分な役割を果たしているわけだから。※9 が、しかし、そもそも機能上は全ての屋根面にあるべき瓦が、視覚的に判断され、その一部が配置されずに、剥がされてしまっている、ということ自体がおかしいのであって、そこには何か別の倫理があるはずなのだ。

同じような現象は、外壁のあちこちで起きている。最もわかりやすいのは東面に並ぶ三つの小窓であろう。くり抜かれた窓の上部のレンガ壁が、ザックリと剥がされている。赤坂喜顕は、この窓に着目し、「白いレンガ表面をこの外皮における第一の<表層>とした、その奥の第二の<表層>」を仄めかす「精妙な外皮表現」※10だと論じている。その「外皮表現」は、レンガ壁に限ったことではなく、後続の木造建屋においても同じように、窓の上部の板張りが剥がされている。瘡蓋(かさぶた)をめくるようにペリペリと。また、ドアの周辺には、真壁のように浮き立った柱の姿が確認できる。それも本来は見えないはずだ。北面の三連窓、さらには外壁の四周に渡って、水平ラインを保ちながら等間隔に配置されたT字、あるいは逆T字の窪み。それらは、建設足場のためにつけられたものらしく、 わざわざ残す必要もなく思われるのだが、そうした小さな外傷によってボロボロと削れた表面にこそ意味があるのだろう。

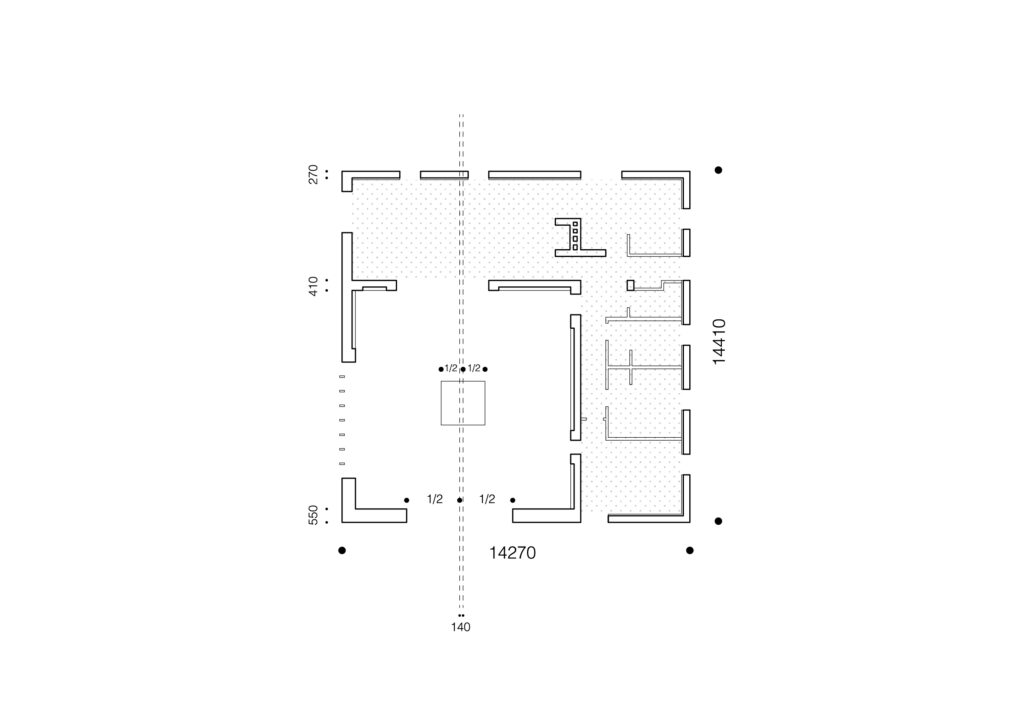

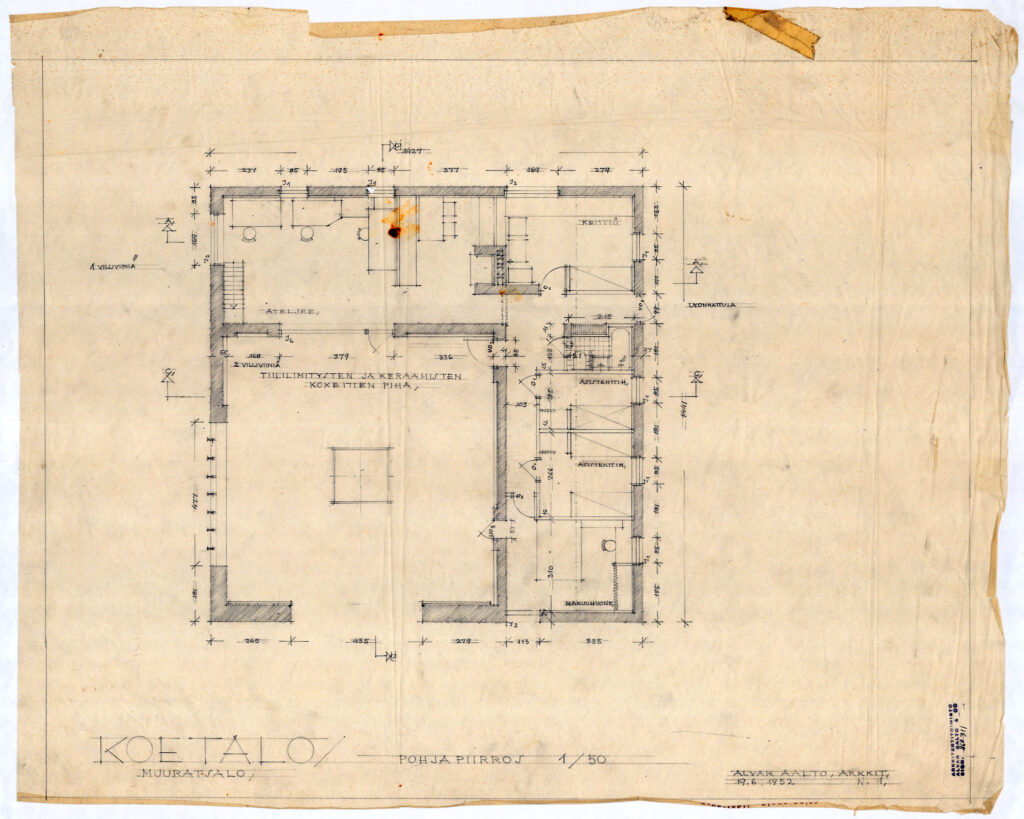

表面の厚みへの意識は、平面図からも確認することができる。おおよそ14m四方の正方形だと思われた建物の外周寸法は、残された図面を確認すると、14270mm×14410mmとわずかに異なっていて、広大な敷地の条件からすれば十分に是正できたであろうこの140ミリの微差は、最後まで残されていたようなのだ。また、その図面から確認できる壁の厚みは、270mm、410mm、550mmと微妙に異なっていて、中庭に面する壁が最も分厚く、50ものパターンが「実験」された表面材としてのレンガと下地としての構造のレンガの二重構造になっている。外周寸法における140mmの微差は、おそらくこうした壁の厚みの違いによるものだろう。また、それに伴って、海へと向かう中庭の開口部の中心軸は、中庭の炉の中心軸とわずかにズレている。施工段階では軸を揃えたのかもしれないが、計画段階の図面にそうしたズレが残されてること自体が面白く、いや、驚くべきは、観念的に寸法を整えることへの不思議なまでの執着のなさ、なのだが、「材料は鎖である。それは結果を統一する」※11と述べるアアルトにとっては、部分が全体を形作る、という、ただそれだけのことなのだろうか。

正統な近代建築であれば、そうした材料の連鎖によって生じるぎこちない凹凸は、パテで埋めるように平坦な白の塗装に覆われるはずで、それは、近代建築の制服であり、ドレスコードとして、あるいは、全体統括を目論む軍隊の体操着として、そうあるべきものなのだ。その白は、厚ければ厚いほど良く、その厚みによって生まれる滑らかさにこそ、忠誠心が表れる。一方、『コエ・タロ』の白は、リポラン法に夢中であったコルビジェが、サヴォア邸のレンガ壁に塗りたくった、その厚みとは比較にならないほどに薄く、もはや厚みをもたないそれは、ヒビ割れを懸念するコルビジェをよそ目に、レンガ壁のザラつきや、素材の剥がされた痕跡を隠すこともなく、ただただ最初からヒビ割れだらけのデコボコした表面をなぞっているだけなのではないだろうか。塗装ではなく、白の染色。レンガ壁のザラつきを残したその白は、1924年の『アイラ・タロ』ですでに試みられていたものであり、アアルトにとっては昔からの慣れた手法であったようだ。そもそも、古典主義建築がもてはやされていた1910年代のフィンランドでは、ナショナルロマンティズムを想起させる花崗岩やレンガを使用すること自体が禁止されていたらしい。そうした背景下においてもなお、白く塗られた、という事実、もしくは塗るというジェスチャーそのものが、ある種の免罪符として働いていたのだろう。

マーク・ウィグリーは、身体の清潔さを表象する「白いシャツ」と建築における「白い壁」との類似点を指摘しながら、「白い表面は身体と見る者との間に「スクリーンを立て」、身体を把握しようとする眼の試みを妨げる。」と述べている。※12 清潔さが、社会階級への所属を視覚的に示すものだとすれば、『コエ・タロ』の「白いシャツ」は、まさにスクリーンとして、その身の清廉潔白を「演出」しながら、近代建築への所属を表明しているのだろう。しかし、外部へ立てられたそのスクリーンが、内部へ、つまり中庭へと回り込もうとするその瞬間、「白いシャツ」が襟元で裏地へと切り替わる、その厚い壁の小口面で、唐突にも見切り材がスクリーンを遮断し、レンガの、裸の姿が暴露される。それは、屋根面の瓦が剥がされたのと同じ倫理で、そして外壁の厚みが剥がされたのと同じ倫理で、白の塗装が、いや、白を塗る、というジェスチャーそのものが引き剥がされた姿なのだ。であれば、中庭の壁面に湧出した、赤褐色の生のレンガ、そのグロテスクなまでの荒々しさは、けっして中庭の外部性(中ではなく外!)を「演出」しているのではなく、むしろその内部性(外ではなく中!)の「表出」なのであって、その中庭が、たとえ開かれた外部空間なのだとしても、裏地となったそのシャツの「内面」は、社会階級の云々もなく、個人のために残された私的領域なのであろう。

人間、部屋、庭の三位一体の理想としてアアルトが参照していたフラ・アンジェリコの『受胎告知』もまた、内部化された外部、あるいはその逆であったし、そこでの「部屋」とはかれの忌避する「宮殿建築の遺産」として「プロレタリア化」した単一目的のそれではもちろんなく、「コタ」(ラップランド)=「カタ」(スウェーデン)=「トゥパ」(フィンランド)の意味する複合空間として開かれた「ルーム」であった。※13「ルーム」を取り囲む、私的領域としての中庭の壁面、そのレンガの抽象表現を分析したエイネン・ホンシは、湖と対峙する中庭の紺青のタイルに着目する。それは、湖であり、空であり、窓であり、鏡であり、眼である、と。※14 そういえば、天使ガブリエルが聖母マリアにお告げを伝える、その天井面も青く塗装されたものであった。中庭から望む、ムーラメ教会の天井の青。聖母マリアの青。純潔さの象徴。矩形のマリアが、今まさに「ルーム」の中へ入らんとする天使を待っている。アアルトの、「内面」の「表出」が「未開」の領域の誕生を告知する。

剥がされた白、瓦、レンガ、木板、そして、中庭の開口部の線材もまた、土壁の剥がされた下地窓のように、そこにあったはずの別の素材(ガラス?)を暗示しているはずで、そうした欠落が、部分と全体、素材と表面が裂開するその瞬間を喚起する。ベリベリベリと破壊と腐朽の実感が、眼を通して触覚的に知覚される。アアルトは「芸術とは、材料の自己表現を許す連続的な過程である」と述べ、こうした材料がもたらす知的分析、あるいは知的挑戦のことを「マテリア」と呼んでいた。それは、建築、絵画、彫刻の三つの芸術形態を結びつける人間の知性の表現であり、文化の原理である、と。※15 素材の絶対的権威。マテリアの倫理。その暴走が、建築のしきいを越えて、素材と世界を限りなく近づける。

「そのせいで、世界はわたしに近くなった。まるで世界が皮膚にくっついているみたいに。世界はわたしの血管が脈を打つのを感じていて、風に揺れる小枝の動きで、それをなぞっているような気がした。世界はわたしの皮膚だった。そしてわたしはそれを忘れるため、あらゆる手を尽くしたのだ」

(オルガ・トカルチュク『昼の家、夜の家』小椋彩訳)

※6

Scortt W. Wall: Sight to Sight Alvar Aalto and Muuratsalo, Alvar Aalto Summer Homes, Erkki Helamma, Jari Jetsen(ed), Rakennustieto Publishing,2008

※7

アルヴァ・アアルト: ムーラッツァロの実験住宅, アルヴァアアルト-エッセイとスケッチ, ヨーランシルツ編, 吉崎恵子訳, 鹿島出版会, 1984

※8

Alvar Aalto: From Doorstep to Living Room, Alva Aalto in His Own Words, Goran Schildt(ed), Otava Publishing Company, 1997

※9

マルク・コモネンは、アアルトのセノグラフィックへの寛大さが、軒先の瓦に象徴されていると述べている。言及はこの一文のみであるが、瓦に着目したほぼ唯一の論考である。

Markku Komonen: Experimnets with Materials at the Architect’s Own Expense, The Brick, Hanni Sippo(ed), Alvar Aalto Foundation, 2001

※10

赤坂喜顕: 天と地をつなぐ窓-夏の家,WINDOW STORY-建築と窓,彰国社,2023

※11

アルヴァ・アアルト: 建築と絵画,彫刻との関係, アルヴァアアルト-エッセイとスケッチ, ヨーランシルツ編, 吉崎恵子訳, 鹿島出版会, 1984

※12

マーク・ウィグリー: テイク1 裸の王様,白い壁、デザイナードレス, 坂牛 卓, 邉見浩久, 岩下暢男, 天内大樹, 岸 佑, 呉 鴻逸訳), 鹿島出版会, 2021

※13

アルヴァ・アアルト: 問題としての住居, アルヴァアアルト-エッセイとスケッチ, ヨーランシルツ編, 吉崎恵子訳, 鹿島出版会,1984

※14

Eymen Homsi: The textured surfaces of Muuratsalo, Alvar Aalto Researchers’ Network Seminar – Why Aalto?, 2017

※15

アルヴァ・アアルト: 建築と絵画,彫刻との関係, アルヴァアアルト-エッセイとスケッチ, ヨーランシルツ編, 吉崎恵子訳, 鹿島出版会, 1984